ユニークな教具やアイデアを次々と生み出し、ツイッターなどで発信している愛知県の小学校教員・八神進祐教諭。昨年12月に発刊した著書『今すぐ真似したくなる 教室のひみつ道具図鑑』では、「学級経営」や「授業づくり」に役立つ80ものアイデアが紹介されている。インタビューの2回目では、その中から「授業づくり」に関わるアイテムの概要とそこに込めた思い、これまでの歩みについて聞いた。(全3回)

――昨年12月に出された書籍では、「学級経営」と「授業づくり」に関わる教具が数多く紹介されています。今回は「授業づくり」のアイテムを教えてください。

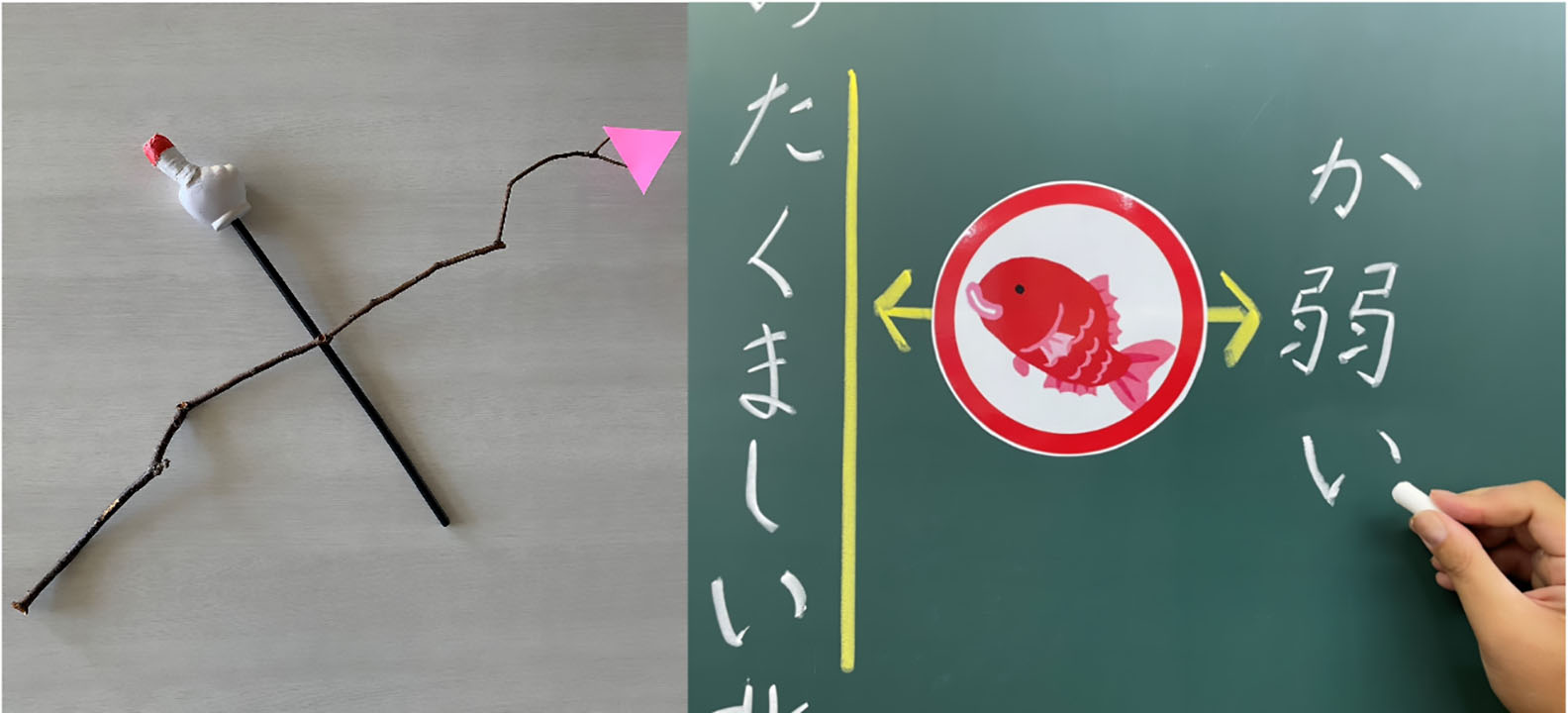

早速、紹介していきます。「枝さし棒」は、枝の先に三角の形に切った色画用紙を付けた指示棒です。子どもは時々、教室に枝を持ってきてしまうことがあります。そのときに教師がどう反応するかはとても大事です。ちょっと真剣な顔で「先生が預かります」と言って「枝さし棒」にして、さりげなく授業で使うと、子どもたちは「使ってるじゃん!」と大喜びします。

「ハンタイ君」は、用紙に魚のタイを描いて丸く切り、ラミネート加工したものです。子どもが対義語を考える際に使います。例えば、教科書の中に「たくましい」という言葉が出てきたら、「ハンタイ君」を黒板に貼り、その左側に「たくましい」と書きます。そして、右側に「か○い」(正答は「か弱い」)などと書いて、子どもたちに考えさせるのです。このアイテムを繰り返し使ううちに、子どもたちは日頃から「この言葉の対義語は何だろう?」と考える習慣が付き、語彙(ごい)が増えていきます。

「たてかけひくお君」は、算数の「割り算の筆算」の手順を表したイラストです。「割り算の筆算」はつまずく子どもが多く、小4の算数の鬼門の一つと言われています。その手順は、「たてる」「かける」「ひく」「おろす」で、「たてかけひくお」と言われますが、これをイラストで表しました。髪の毛を「立て」、メガネを「掛け」、綱を「引く」、「男」の子で、知人のイラストレーターが描いてくれたものです。こうして視覚的に示すだけで、その手順を正しく覚えられる子もいます。

「トランププラス」は、トランプを1枚ずつめくっていって、表示された数を足していく実践です。100を超えるまで続け、100ぴったりになった児童には拍手を送ります。単純な遊びですが、楽しみながら計算の速さや正確さを養うことができます。

このように、手づくりの教具だけでなく、既製品の使い方を工夫することでも、ユニークな学習実践を生み出すことはできます。例えば、国語辞書を使ってクイズを出し合ったり、理科室のがいこつ標本にダンスをさせて骨格のつくりを学んだり、いろいろなものを学習活動に取り入れています。

――豊富なアイデア力がどのように培われてきたのか気になります。これまでの歩みについて聞かせてください。

私が小学生の頃に、共に遊び、共に笑い、共に悩んでくれた先生がいました。そんな恩師に憧れて、教師になろうと思いました。でも、実際になってみると最初はうまくいかないことばかりでした。今思えば子どもたちへの理解が足りていなかったのだと思います。

――「子どもたちへの理解」とは、具体的にどのようなことでしょうか。

実際に教師になって、「子どもってこんな小さなことでも喜ぶんだ」とか「こんなささいな言葉で傷ついてしまうんだ」とかいったことが、たくさんありました。大人なら軽く受け流すようなことに、深く悩んでしまう子もいました。そうした子どもの特性を理解するまで時間がかかりました。

当時は、「立場の弱い子」に十分に寄り添えていませんでした。今思えば、「立場の強い子」の発言を意識して、学級経営をしていたようにも思います。保護者の思いにも十分に応えられていませんでした。そんな中でも、私のことを信じてついて来てくれる子もいました。今でも、申し訳ない気持ちでいっぱいです。私自身が今、教師として学び続けようとしているのは、当時に受け持った子どもたちへの贖罪(しょくざい)の思いもあってのことです。

――若手の頃は、苦労もされていたのですね。どのようにして教師としての技量を高めていったのでしょうか。

そんな経験もあって、本を読んだり、研修会に参加したりして、必死に勉強しました。そして、まずはハウツー的な教育実践をまねするところから始めました。すると、わりとすぐに効果があったんです。当時はまだ、そうした実践の背後にある教育観にまでは気付けていませんでしたが、3年目くらいからは徐々に学級経営も軌道に乗ってきました。

――教育論文で受賞されたり、「全国授業の鉄人コンクール」優秀賞を取られたりしています。応募のきっかけは何かあったのでしょうか。

3~4年目の頃、尊敬する先輩から「確かに君は授業や学級経営を頑張っている。でも、君には実績が何もない」と言われたんです。その方は教育論文で賞を取られていたので、私も自身の実践をまとめる形で応募しました。「全国授業の鉄人コンクール」は、後輩から「こんなものがあるんですけど、出てみたらどうですか?」と勧められたんです。

――そうして学校外での活動にも、積極的に参加されるようになったのですね。代表を務める「教育サークルMOVE」は、どのような経緯でつくられたのでしょうか。

さまざまな教育実践を知る中で、それを共有したいとの思いを以前から持っていました。そんなある日、同じく小学校教員をしている大学時代の同期とばったり出会い、同じような思いを持っていることが分かったんです。そこで会を立ち上げ、月に1~2回、木曜日に集まり、模擬授業を見せ合うなどして互いの教育技術を共有することにしました。最初は2~3人でしたが、次第に参加人数も増え、今では50人くらいの登録者がいます。

「教育サークルMOVE」で以前、地元の教員養成大学の学園祭にブースを出し、「模擬授業50連発」をさせていただいたこともあります。「久しぶりに学校の授業を受けてみたい」という地元の住民や子どもたちがたくさん来てくださいました。その中に、不登校の小学生がいて、「こんな先生が担任だったらよかったなぁ」と言ってくれたんです。その子の心が上向きになったようで、企画してよかったなと思いました。

――そうした話を聞くと、教員同士の「横のつながり」は大事なのだなと思います。

今の自分があるのは、そうしたつながりがあって、良き仲間に恵まれたからです。仕事だけでなく、プライベートも含めて相談し合える仲間であり、良きライバルでもあります。

――「ライバル」という思いも持っておられるのですね。

同期の教員から「こんな校務分掌を持った」とか「初めて卒業生を送り出した」などと話を聞いたときは、正直「うらやましいな」と思いました。そうした仲間に「自分も負けてはいられない」と思えたからこそ、頑張って来られたのだと思います。互いに情報共有を図りつつ、切磋琢磨(せっさたくま)し合う。良き仲間がいることは本当に大切だと思います。

【プロフィール】

八神進祐(やがみ・しんすけ) 1988年、愛知県生まれ。愛知教育大学卒業。教育サークルMOVE代表。子どもたちの“ありのまま”を大切にした教育実践に取り組んでいる(現在は文科省の在外教育施設派遣制度によりチェコ共和国のプラハ日本人学校に勤務)。著書『今すぐ真似したくなる教室のひみつ道具図鑑』、教育論文入賞多数、第5回・第7回「全国授業の鉄人コンクール」優秀賞、フォレスタネットグランプリ初代MVP。YouTubeでは小学館「みんなの教育技術」より、授業力アップ動画を、ツイッターでは「だいじょーぶ先生」(@teacher16694123)としてアイデア溢れる教育実践を発信中。