防げなかった悲惨な児童虐待事件、少年事件、起きてしまった問題をその現場だけの課題にしてしまうと、その後も防げない。根本的なところから見直す必要がある。そうした視点から、本連載ではこれまで、学校組織と教職課程カリキュラムの課題を俯瞰的に見てきた。他方で、ポスト・コロナ休校によって今まさに問題が生じている可能性があり、取り返しのつかない問題にならないよう、最善を尽くしたい。教育課程に福祉科目が入るのを待っているわけにはいかず、ここでは現職の教員向けに福祉の視点を紹介する。

ソーシャルワーク(以下、SW)のグローバル定義は、「社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である」とされており、ミクロだけではなくマクロを対象とすることが分かる。それに基づく理念は「社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理」であり、「SWは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう人々やさまざまな構造に働きかける」とされている。

こうした考えを基本に、学校を基盤に実践するのがスクールソーシャルワーカー(以下、SSWer)であり、子どもの最善の利益を理念に、具体的には子ども家庭、学校、教育委員会、地域や関係機関に働き掛け、子どものQOLの向上のみならず、支え合う学校、地域をつくることが目標である。例えば、児童虐待問題に遭遇したとき、個人の価値や社会の価値に基づくと虐待行為の悲惨さ、非情さから親への批判、子どもへの同情に傾きがちになる。非行少年に出会うと指導に力が入る。それでは、なかなか変化が生まれない。

しかし、SWの価値に基づくと、虐待者である親や非行少年の生活そのものや周囲の状況、問題の成り立ちに目を向け、親の立場や非行少年の代弁も含めて(主体性の原理)、SSWerは援助活動を行う。具体的には、起きている現象にとらわれずに、なぜこのような状態になったのかについて、さまざまな環境を含めて検討する(全体性の原理)。

SSWerとしては、こうしたことを教師と共に考えることが重要である。なぜなら、教師が所持している情報量とそれまでの取り組みは、苦労とともに膨大なものがあり、それを活かして整理、分析を進める必要があるからである。この作業を社会福祉援助プロセスとして、「なぜこんなことに」というアセスメント(見立て)とプランニング(手立て)、モニタリング(見直し)を繰り返す。

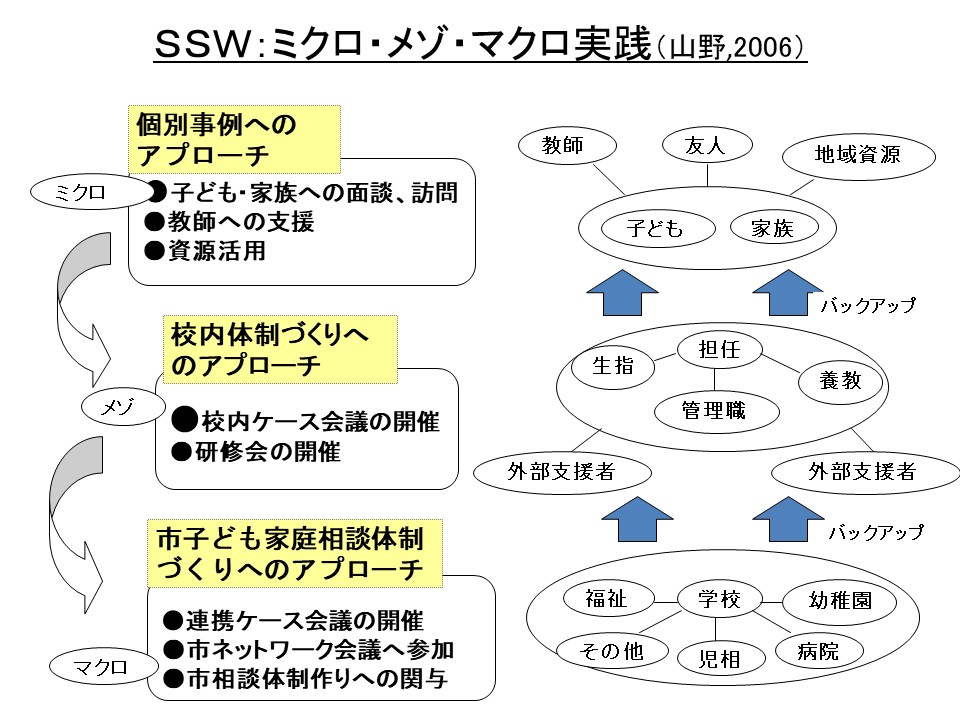

社会福祉援助の範囲として、ミクロ、メゾ、マクロレベルが存在し、学校領域で見ると、個別事例への環境を視野に入れた取り組み、校内体制の変革への取り組み、制度・政策立案などシステムづくりに関わる取り組みと言える(図参照)。