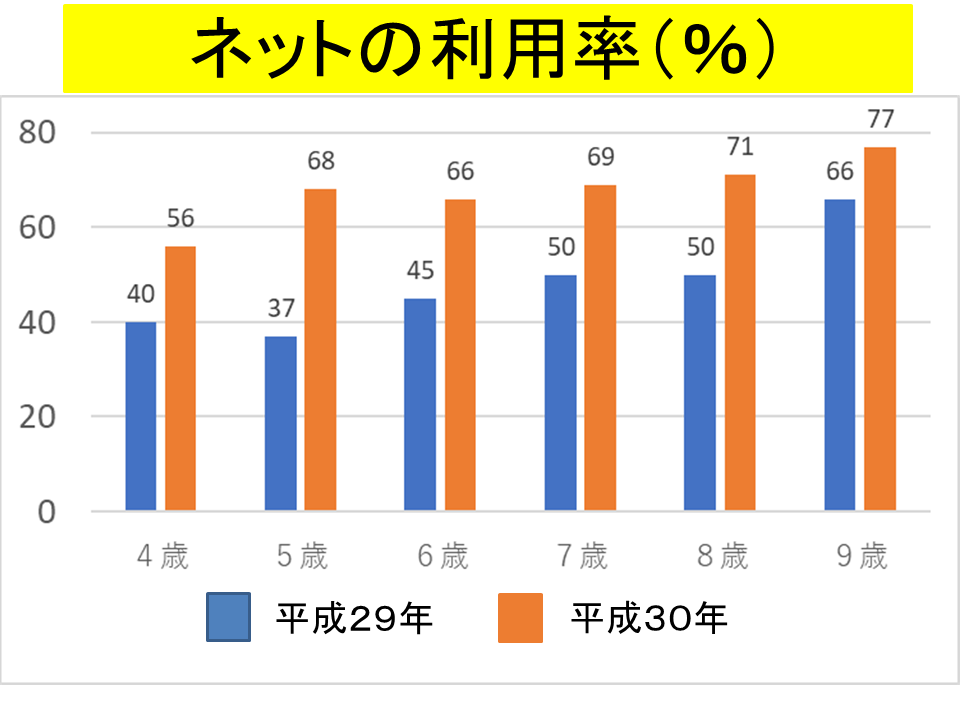

グラフは内閣府の調査です。一見して分かる通り、インターネットの利用率は、年齢とともに上昇します。しかし、2017(平成29)年の「4歳」の利用率が39.7%で、「5歳」の36.8%を3%近く上回っています。単なる「誤差」で片付ければ話は簡単ですが、果たして本当にそうなのか――学生たちとゼミの時間にじっくり議論してみました。

調査結果をさらに細かく見ると、「3歳」も35.8%と、「5歳」に肉薄しています。「2歳」も28.2%です。幼稚園入園前の子供が、これだけ利用している状況は、過去に類を見ません。つまり、平成29年度調査の「4歳」以下は、何らかの理由で変化が起きていると捉える必要があります。

学生たちの見立ては、「高校生・大学生の頃から、スマホを使いこなしてきた『スマホネイティブ』世代が、母親になり始めているのではないか」というものです。高校生にスマホが普及したのは2012(平成24)年。時代が流れ、当時の高校生や大学生が親になった…。彼らの子供たち、すなわち「スマホネイティブ2世」が、平成29年調査の「4歳」の親にたくさんいるのではないかというのです。

実際、ゼミ生(4回生)の中学時代の同級生の一部が母親になりつつあるそうです。そういう母親は、子育てにスマホを使いこなしていて、子育て情報は全てスマホから入手。予防接種から病院関係はもちろん、知育アプリ等まで駆使しています。家事が忙しい時にYouTubeを見させるのは当たり前で、「おとなしくしてくれるから」とあっけらかんとしているそうです。その是非はさておき、そういう現状が今、間違いなくあります。ちなみに、この「4歳」は現在(2020年度)、小学校2年生になっています。新しい時代が始まっているのです。

高校生・大学生の頃からスマホに慣れ親しんできた「スマホネイティブ」にとって、スマホは「便利な道具」であり、「有害性がある」という認識は薄い場合が多いです。育児にもスマホを有効活用し、スマホやタブレット端末を少しでも早く使いこなせるよう、「英才教育」を自認している場合もあります。

こうした環境の下で育った「スマホネイティブ2世」が、5年後には中学生となり、8年後には高校生になります。「1世」である母親たちは、教育におけるデジタルデバイスの有用性を信じて疑わず、学校への持参も当たり前のことだと認識する人が多数いることは想像に難くありません。学校関係者は、そうした状況が近い将来訪れることも、頭に入れておく必要があります。