課題の解決に向けて、自分で設定した誕生期の「プ譜」は改定される段階に入ってきます。児童生徒のプ譜は1人1枚ずつ作り、その上でチームで1枚作るのがベストです。成長期は、当初の予想通りには進まず、解決しなければならない問題がたくさん生まれるフェーズです。このような状況の変化に対して、われわれはどのように対応すべきなのでしょうか。よく起きる事例を検討します。

■そもそも勝利条件の達成がチーム内で統一されていないことが分かる

プロジェクトを進めていくと、メンバーそれぞれが思い描いていた成功イメージが同じではなかったことに気付くケースがよくあります。同じ言葉でも、抱いているイメージが違うこともよくあり、何が勝利条件なのかの再定義は常に促していきたいところです。

■それぞれの施策が、使えるリソース内では実現しない

アクションプランを実行し始めると、すぐに時間的リソースが足りないことや、金銭的リソースが足りないことに気付きます。大人よりはその修正に時間がかかりますが、先回りせず、子供たちの気付きを促したいところです。具体的な事例として埼玉県戸田市立喜沢小学校の事例動画をご覧ください。

■チームが崩壊しそうになる

こうした過程で、チーム内の温度差や方向性の違いに気付き、チームが崩壊しそうになることがよく起きます。批判的言動が多くならないように、ポジティブなフィードバックをし合う時間を増やします。

■教員が設定した環境自体が変わる

よくある事例で、教員側のコーディネート力が試されます。子供たちも巻き込んで一緒に考えると、子供たちの学びにもなります。

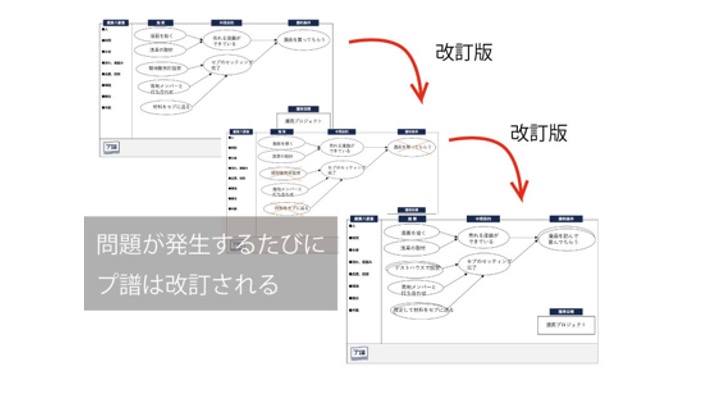

こうした問題発生のたびに、プ譜は更新されていきます。具体的な例として、実際に学びの道教育研究所で起きた出来事を紹介します。

子供たちはセブ島で漫画を売ろうと考え、値段は当初、日本円で400円程度を想定していました。しかし、現地でその値段は1日働いて得られる賃金レベルであることが、取材の結果で分かりました。漫画の販売場所も、当初は現地の書店を想定していたのですが、セブ島には書店が一つしかなく、そもそもセブ島の人々は本をほとんど買わないことが分かりました。チームで検討した子供たちは最終的に、無料で漫画を配り、「勝利条件」も「セブ島の人たちが笑顔になる」に変更して乗り切ることができました。