本連載の第3回では、日本はコロナ禍以前、学校におけるICTの教育利用に消極的な国であったことが分かった。この事実を踏まえ、第4回では2020年度の急なICT利用に対応できたのはどのような学校であったのかを考えるため、コロナ禍前夜の2019年における児童生徒の家庭のICT環境に注目したい。用いるデータは、義務教育段階の児童生徒を対象としたTIMSS(IEA国際数学・理科教育動向調査)である。

まず、児童生徒の家庭におけるICT環境を確認する。家庭にコンピューターまたはタブレット端末(家族との共有含む、以下ICT機器)を持つのは、小学4年生で88%、中学2年生で96%、インターネット接続ができるのはそれぞれ83%と97%である。家族の協力を得られれば、多くの児童生徒がICT機器を利用できる環境にあった。

ところが、これを学校単位で見ると少し見方が変わってくる。児童生徒全員の家庭にICT環境が整っている学校が複数存在する一方、最も所有割合が低い学校では、小学4年生と中学2年生のICT機器がそれぞれ50%と80%、インターネット接続はそれぞれ33%と70%にとどまる。児童生徒の家庭のICT環境には学校による偏りが存在し、環境が整っていない児童生徒が多数を占める学校もあった。

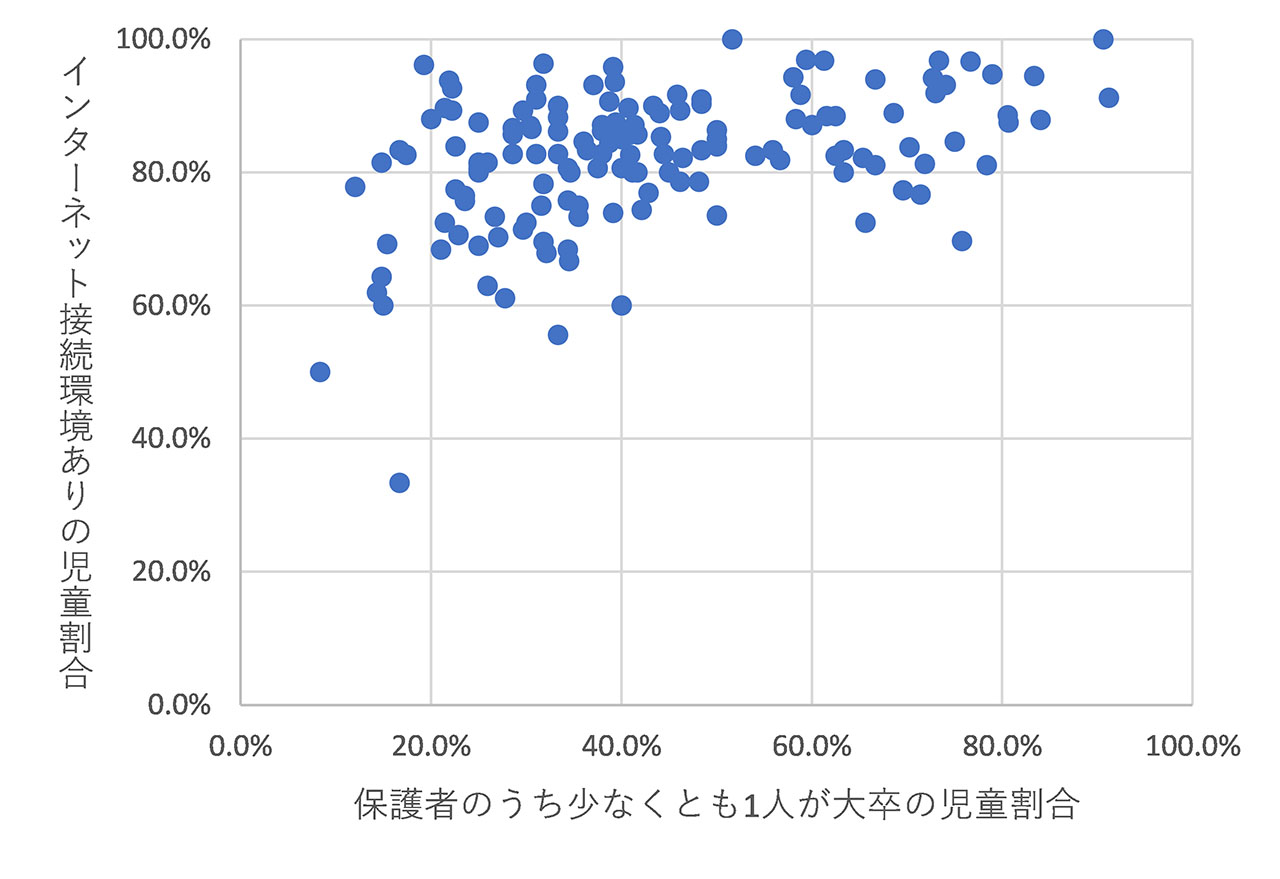

ここでようやく教育格差の問題の一端に触れる。図は、小学4年生について、学校ごとに大学卒以上の保護者を持つ児童割合と、インターネット接続環境のある児童割合の関連を散布図で示したものである。図から読み取れるように、大卒の保護者を持つ児童が多い学校ほど、児童の家庭のICT環境も整っている(相関係数は0.43。1%水準で統計的に有意)。この傾向は、縦軸をICT機器所有割合に変えても同じであり、少し関連は弱まるものの中学生でも同様に確認できる。

この事実が意味することは何か。コロナ禍前夜の2019年において、ICT環境が整備された家庭の児童生徒が多く通う学校もあれば、そうでない学校もあった。こうした状況の中で、2020年2月末に突然の全国一斉休業に突入する。そもそも十分なICTの教育利用の蓄積がない中で、速やかにオンライン対応に踏み切れたのはどのような学校だったのだろうか。その判断に、上述した学校間の教育格差は影響を及ぼさなかっただろうか。次回は、臨時休業時に実施された広義のオンライン授業と教育格差の関連を確認していきたい。