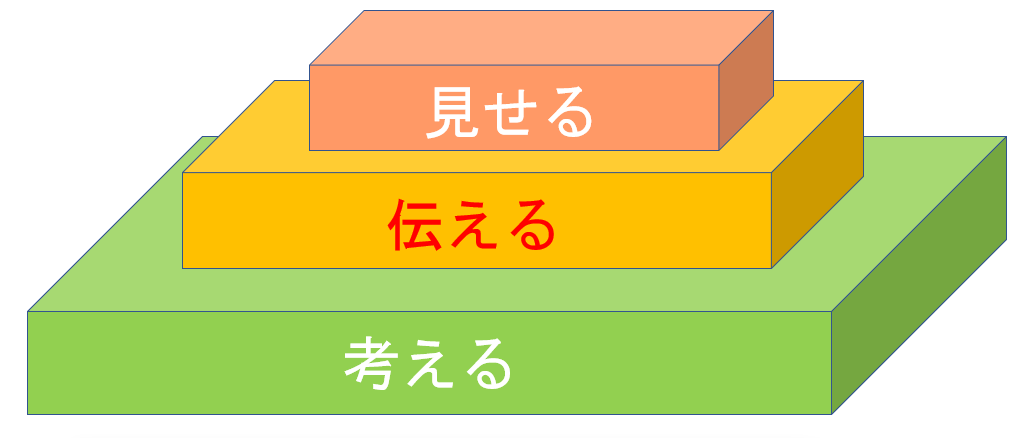

前回、プレゼンを組み立てる上で重視する3つの力のうち「考える力」についてご説明しました。今回は2つ目の「伝える力」、英語で「デリバリー」と言われる「イイタイコト」の届け方に関する力について解説します。

人に伝わる声の出し方を根幹に、周囲を見渡す目力、生き生きと主張を伝えるジェスチャーなどをイメージしてください。「考える力」を使って磨き上げた「イイタイコト」に、情熱を乗せて全身で表現するこの「伝える力」が加わることで、聞き手に強い印象が残ります。プレゼンはあくまで聞き手との「対話」。話し手の一方的な行為ではないのです。

「伝える力」は、プレゼンの中身を考えることに比べると、一見、表面的に感じられるかもしれません。でも、話し手の印象を大きく左右するのがこの「伝える力」なのです。

私が活動を開始した当初、能楽師に教えを請い、ゴスペルの先生に付き、声楽家に日々のトレーニング法を伝授いただき、そうしてアルバ・エデュ式発声練習が完成しました。立ち方、呼吸、体の中で力を入れる部分と抜く部分、目線など、自分の身体性を確認していくこの訓練法を、私はどの授業にも必ず組み込みます。音楽の授業で行う発声練習とも親和性があり、子どもたちも「あ、これ音楽でも習った!」と教えてくれます。声に大小や抑揚のある話し方と、字面を読み上げる話し方とでは、相手に与える印象が随分と違うことは、子どもたちもすぐに納得します。

「以心伝心」という言葉や、口を挟まず聞き役に徹することを善しとする日本文化の中で、「伝える力」は見過ごされてきたように感じます。でも大丈夫。姿勢、視線、適切なボリュームでの発声などは、日々のトレーニングですぐに克服できます。小学校の授業では、普段声の小さな子が「あれ?こんな声が出た!」と周りの子たちと共に新しい発見をし、本番では担任の先生も聞いたことがないほどの声量で発表することがよくあります。

週に5回音読の宿題を出すなら、そのうちの1回を、おうちの人に1分で自分の考えを伝える宿題に代替できないかと私は提唱しています。原稿を読むのが当たり前の文化になると、それに逆行する聴衆をつかむための「伝える力」の育成が阻害されるからです。

「楽しいから笑うのではない。笑うから楽しいのだ」という有名な言葉は、発声も同じ。自信がないから声が小さいのではなく、声が小さいから自信がないのだ。声のボリュームアップで勇気や自信も湧いてくる。私はそう思います。