前回も述べた通り、「個別最適」な学びでも従来型の授業でも(そもそも、この2つを分けることに違和感がありますが、ここでは便宜上)、準備する内容は同じです。

しかしながら、「個別最適に重点を置いた授業スタイル(例えばMP学習=マイプラン学習、単元内自由進度学習)は教員の負担が増加して大変」という声が聞こえてきます。本当でしょうか。むしろ、以下の2つの点で負担は軽減すると私は考えています。

一つは、精神的にゆとりがあることです。MP学習では、準備にまとまった時間が必要なのは間違いありません。15時間の単元であれば、15時間分の授業の準備を一気にしなければならないからです。

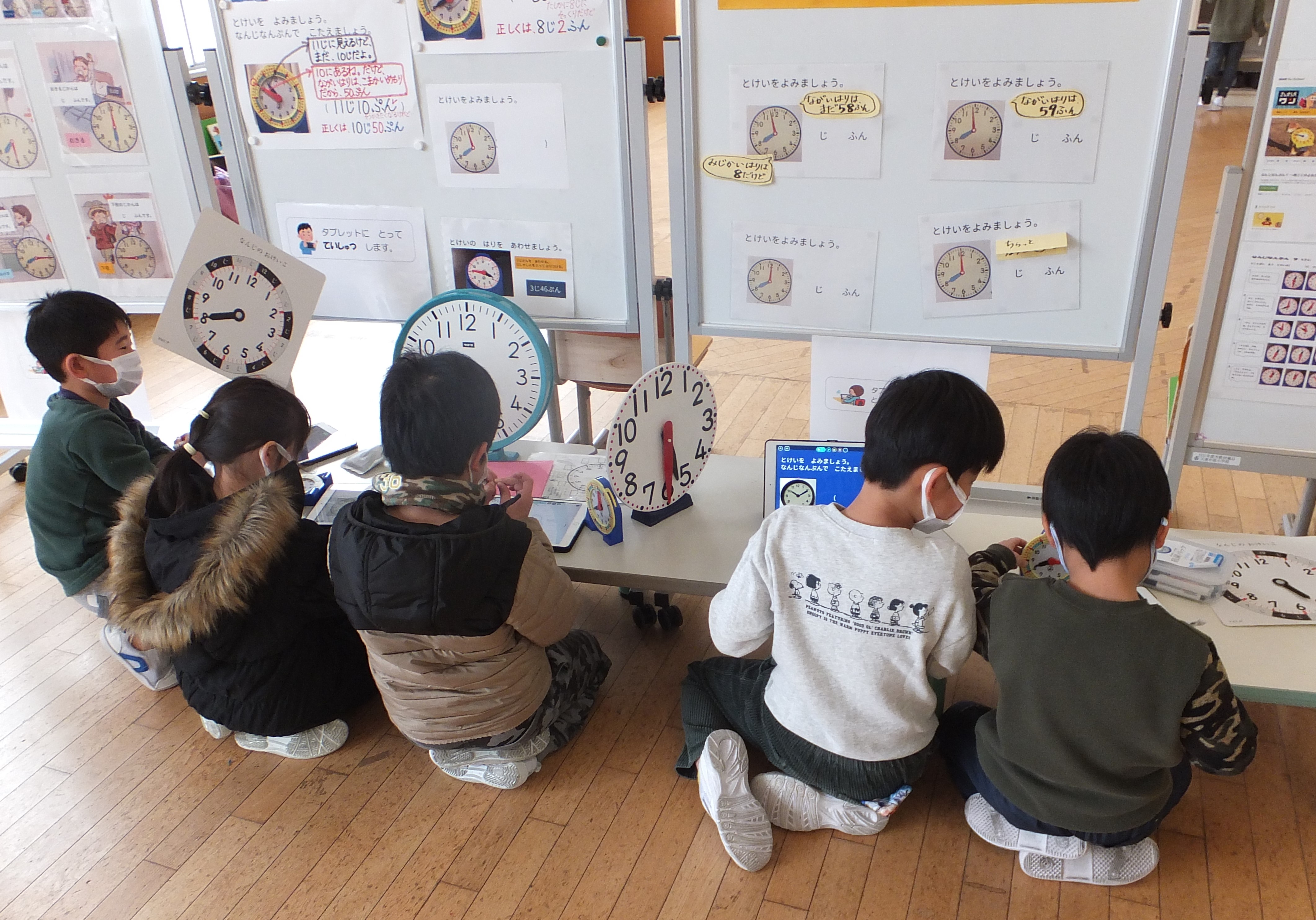

そのため、年間指導計画の中で実施する時期をあらかじめ決めておきます。そうすれば、見通しを持って単元を考えることができ、長期休業等を活用するなどすれば、ゆとりをもって準備を進められます。事前の準備は大変でも、いったん単元の学びが始まれば、創り上げた環境を生かして子どもたちがどのように学んでいくのか、余裕を持って温かく見守ることができます。

一方で通常の授業の場合、集中的に多くの時間を準備に費やすことはなくとも、1時間ごとに準備をし続ける必要があります。本時の学びに合わせて次時の準備をより柔軟に進められる利点はありますが、単元の学習が続く間は絶えず準備に追われることになります。

もう一つは、協働して準備ができることです。MP学習の準備は、学年の担任が集まって行います。場合によっては担外に相談し、協力を得ることもできます。同僚の教師の強みを出し合いながら準備を進められるだけでなく、若い教師にとっては経験豊かな教師と共に教材研究をすることができます。内容研究や子ども理解をどのように進めればよいのか、どんな教材を準備すればよいのかなどを学ぶことが可能になるのです。

また、ICTの活用が得意な教師がメンバーにいれば、学び合いを通じて学年の全学級でICTを活用した学習に取り組むことが可能になります。具体的な単元づくりを通してOJTの活性化が期待できる上に、ゆとりをもって準備をしている分だけ、他校の実践に学んだり大学関係者から助言を得たりすることも可能になります。

こうして見ると、MP学習に取り組むのは一時的には大変かもしれませんが、長い目で見ればかえって負担軽減につながり、教師力の向上にもつながるのです。