本連載ではここまで、子どもの不安を解きほぐす方法として、認知行動療法の基本的な考え方を説明してきました。目新しい方法というよりは、ある意味では納得がいく、もしくは実際に試したことがあるやり方もあったのではないかと思います。

認知行動療法は、先人たちのいわば生活の知恵を体系的にまとめ上げたものであり、子どもの心身の成長に携わる人にとってなじみのある技法が数多く含まれています。そのため、今回紹介した方法を活用することで、周りの子どもたちを支援していける可能性もあると考えられます。

その一方で、不安が高過ぎる子どもたちには、専門的な支援が必要になるでしょう。例えば、体づくりのトレーニングなども、ある程度までは自分自身で実施できるかもしれませんが、それ以上を目指すときには専門家の支援が必要なのと似ています。もし、不安に悩む子どもたちへの専門的な支援が必要でしたら、「不安に悩む皆さんへ」や「青少年のための心理療法研究所」のWebページをご参照ください。

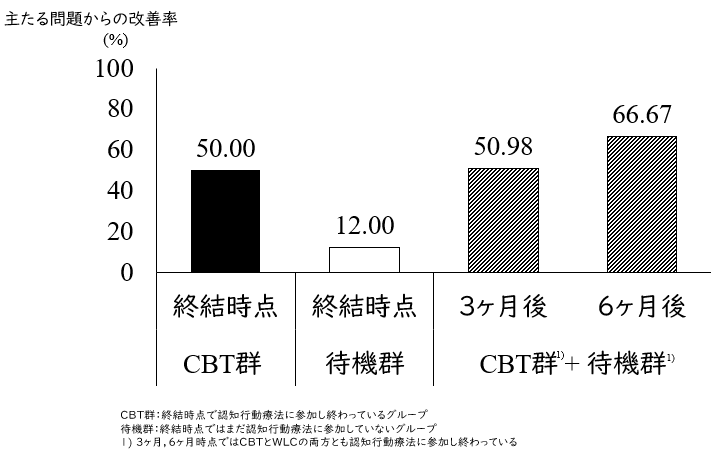

最後に、不安の問題を抱える子どもたちへの専門的支援がどの程度の効果があったのかを紹介したいと思います。臨床レベルの不安の問題を抱える小中学生とその家族51人の協力を得て実施した研究です 1)。プログラムに参加した家族は、専門家による認知行動療法を8回受けていただくグループ(CBT群)と、その時点では専門的支援を受けていないグループ(待機群)に、ランダムに割り付けられました。

その結果を示したのが図です。支援効果の評価は、グループの割り付けを知らない臨床心理の専門家が独立で行いました。すると、CBT群はちょうど半分が主たる不安の問題を改善していると評価されました。一方で、待機群は12%にとどまり、その差は統計的に有意でした。その後、待機群にも同じ認知行動療法を受けてもらったところ、6カ月の時点では改善した子どもが全体の3分の2まで増えていることが分かります。

この成果を聞いて3分の1には効果がないのかと「マイナス思考」になってしまう方もいるかもしれません。何事にも万能な治療法というものはありません。むしろ、相談に来た子どもたちの半分がたった8回の教室を受けた成果に焦点を当ててみてください。もし、多くの子どもたちが不安に苦しんでいて、その半分の参加者には有効な方法が広まっていったら、救われる家族はとても多いと思わないでしょうか。半世紀にわたる研究蓄積の成果は世界的にも認められています 2)。今後は、日本でもますます認知行動療法の普及が求められると言えるでしょう。

(おわり)