メンタルヘルステクノロジーズの刀禰です。第5回目は「ストレスのメカニズム」についてお話させていただきます。引き続き、このコラムで言うメンタルヘルスによる心の病は、「適応障害や軽度のうつ」と定義して話を進めたいと思います。

突然ですが皆さん、ストレスと聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。いろいろなイメージがあると思いますが、仕事には適度なストレスが必要だという方もいるかもしれません。この場合のストレスは「刺激」という意味合いだと思います。間違っているとは言いませんが、今回はメンタルヘルスに関することなので、その意味で「ストレス」を「期待値のズレ」により生じるものだと定義して話を進めたいと思います。

例えば、東京で仕事中にタクシーがなかなか捕まらないと、とてもイライラします。これは仕事で1分1秒を争っているためです。そして、都内であればタクシーが多く、すぐに捕まると暗に期待しているからです。

一方、日本国外でのんびりと休暇中にタクシーが捕まらなかったとしても、さほどイライラしません。急いでいない上に、すぐにタクシーが捕まるとは期待していないからです。このように、ストレスの正体は「期待値のズレ」であり、専門的には「ストレッサー」と言います。

「期待値のズレ」も一度や二度では、メンタルヘルスに支障が出ることはまれですが、度重なると病んでしまう要因になります。

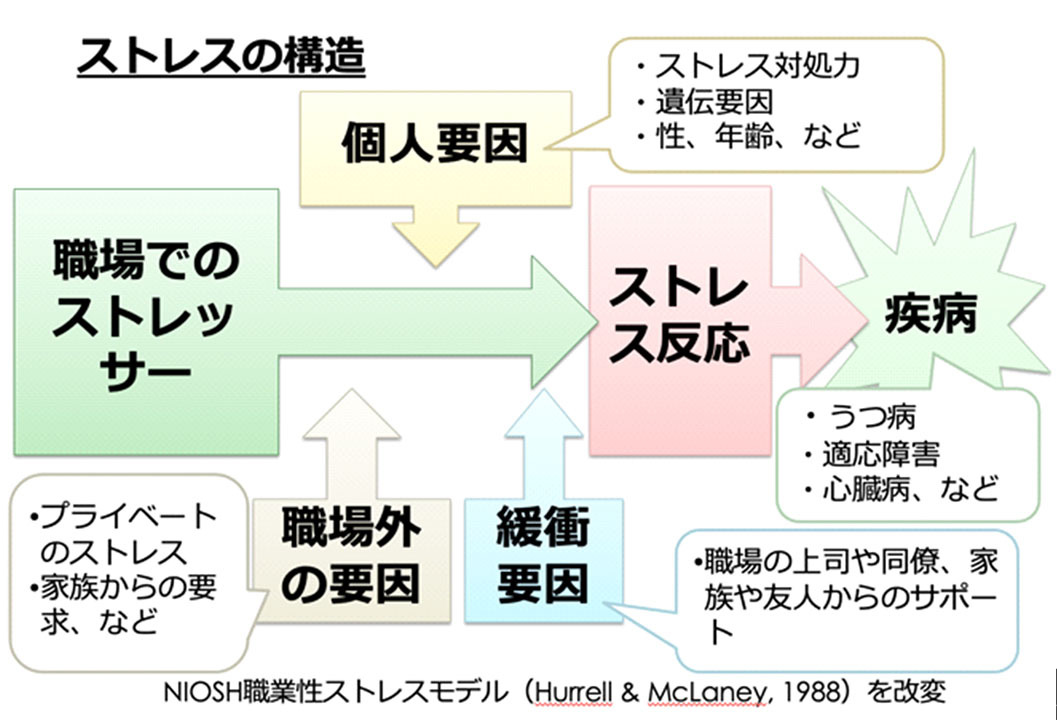

図は、職業性ストレスモデルと呼ばれているものです。

メンタルヘルスの疾病、うつ病や適応障害は、遺伝などの個人的要因が一番の要因と言われています。個々人でメンタルの強さが違うので、その点は理解できます。そして、現代社会においてストレス(期待値のズレ)は、「職場」と「職場外」に分けられます。職場外は家族との関係や恋人との関係、もしくは趣味などのサードプレイスの関係などです。これら職場と職場外で「期待値のズレ」が重なって発生しないように普段からチューニングしないと、どんな人でもうつ病や適応障害は発症します。

「期待値のズレ」が発生していない状態とは、職場にしろ職場外にしろ、「自分が主役になっている」「活躍している」「頼られている」という状態でしょう。そもそも、心の病は「私はメンタルが強いから、適応障害やうつにはならない」というものではなく、誰もが発症する可能性のあるもので、風邪と同じくらい「誰でもかかるもの」と理解すべき時代になったのです。