前回は、ウェルビーイングという語がOECD(経済協力開発機構)によって国際的な課題や価値として位置付けられるようになったこと、それらは厚生経済学の知見を有する著名な経済学者たちによる「経済成果と社会的進歩の測定に関する委員会」による提案を基にした、実現のための指標群が設定されていることをお伝えしました。

さて、それらの指標群には計器盤(ダッシュボード)という意味が込められています。上記委員会の提言11には、持続可能な測定となっていくためには、認識力の高い計器盤が必要であり、「基礎的なものの『現有量』を多様に示すものとして、解釈可能であるようにすることである」と指示されています。つまり、指標が示す数値について、乗り物の計器盤のメーターが示す値のように操縦のための判断材料とすること、あるメーターの値だけを頼りに操縦はできず、複数指標を取り入れた総合的判断が必要だと解釈することができます。

指標群はまた、GDP単一指標による課題克服が土台になっているので、客観的指標だけでなく主観的指標も取り入れ、社会全体だけでなく家計などのミクロな経済情報も取り入れていることに大きな特徴があります。

こうした指標群の分析とともに、私たちは満たされた未来へと自ら操縦かんを握っていくことができるでしょうか。

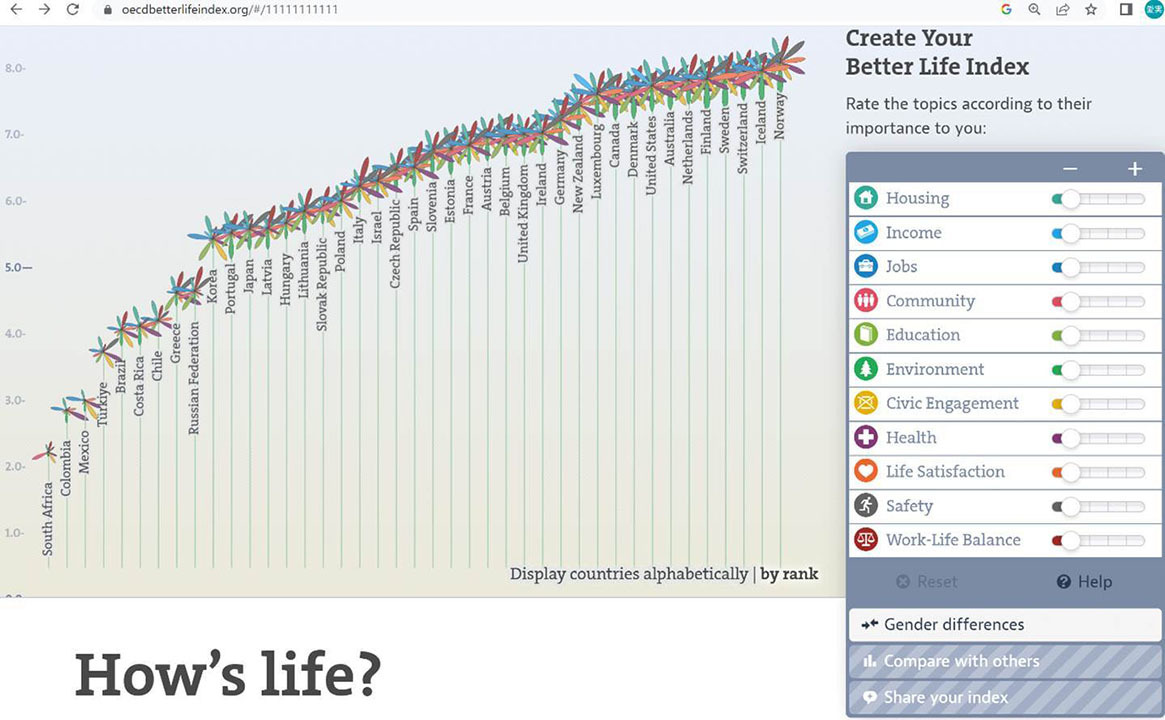

各国の指標群の測定結果は2011年より隔年で示されています。そのプロジェクトの一つBetter Life Index(BLI)について見てみましょう。国際状況により、一覧公表は20年版が最新になります。BLIは図1のような形で各国のウェルビーイングを10段階で示しています。日本の総合点は6.1でOECD平均の6.7を下回ります。

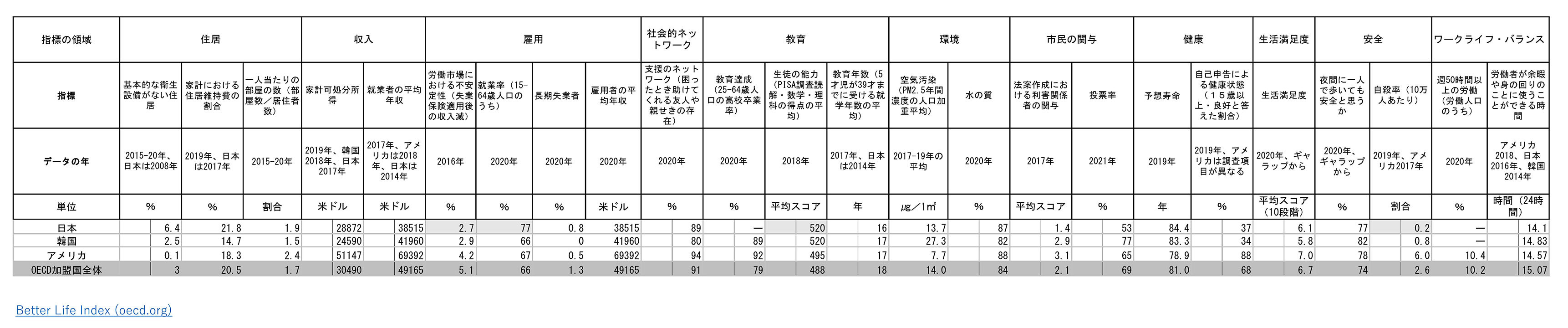

各指標別の数値ではどうでしょうか。日本の結果をOECD平均と比べてみると、表1のようになります。データ対象年が同一ではないものもあり、他国との正確な比較はできませんが、参考として韓国とアメリカの数値も記載しました。OECD平均を大きく上回るのは、「雇用」の「労働市場における不安定性」・「就業率」、「教育」の「生徒の学力」、「安全」の「自殺率」です。一方で、平均を大きく下回る指標値もあります。住み良い国を目指し、私たちが改善していくべきことは多領域にわたっているのです。