OECD(経済協力開発機構)ウェルビーイングの特徴的な点には、ソーシャル・キャピタル、すなわち社会的資本という視点が採用されていることがあります。社会的資本とは、OECDの説明によれば、「人々の中の協働を促進する、社会的規範、共有された価値、制度的な対応等」です。本連載の初回で、OECD指標群が「現在のウェルビーイングの重要領域」と「将来のウェルビーイングのための資源の重要領域」から構成されていることをお伝えしました。社会的資本は後者の一つで、他には自然資本、経済資本、人的資本があります。それぞれ4~6つの指標が設定されています。

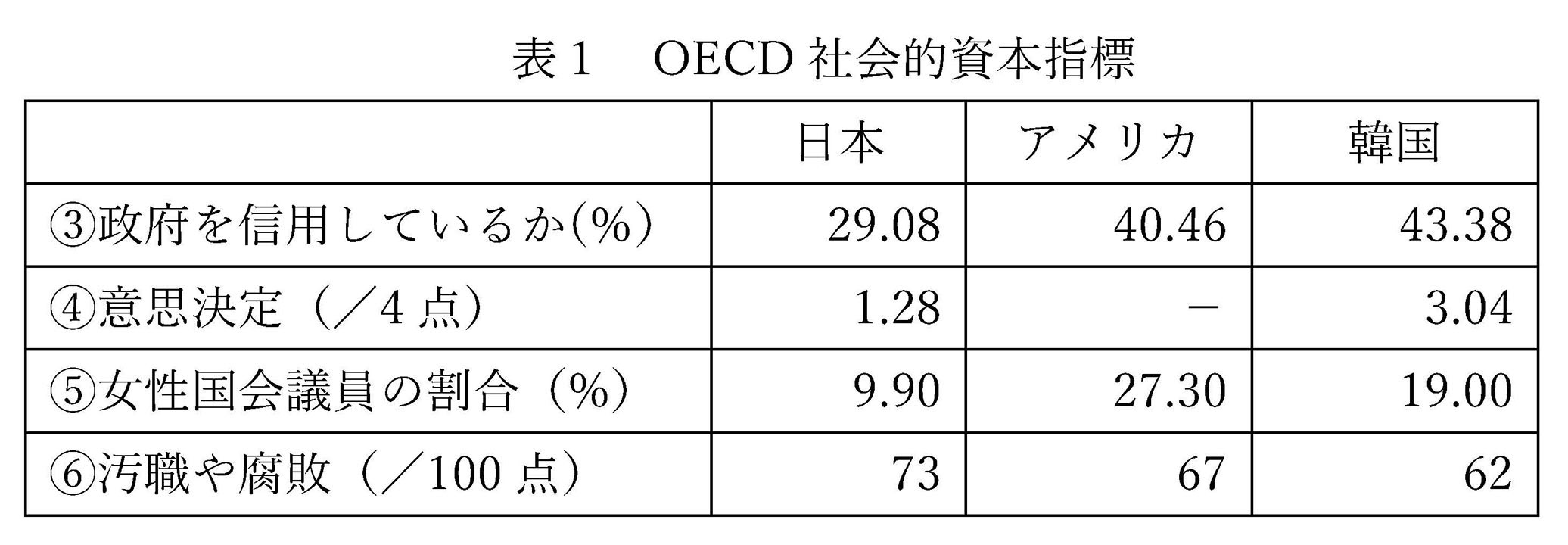

社会的資本の指標は、①他人を信用している度合(10段階)②警察を信用している度合(10段階)③自国政府を信用できるか(1000人中「はい」と回答した人の割合)④行政意思決定における利害関係者の参画(OECD政府政策規制指標より・4点満点)⑤上下院の女性国会議員の割合⑥汚職や腐敗の度合(国際汚職防止団体による指標・0点=汚職や腐敗が激しい~100点=清廉)――となっています。①と②は欧州収入・生活調査のため、日本のデータはありません。③~⑥の値は表1の通りです。参考値としてアメリカ、韓国のデータを記載しました。

こうした指標結果に表されるソーシャル・キャピタルの様相は、ウェルビーイング実現において何を意味しているのでしょうか。本連載の初回において、ウェルビーイングとは「個人と社会の多元的・可変的な幸福を追求する状態や態度」と定義しました。個人と個人の有形無形のつながりにより社会が形成されていきます。このつながりが信頼や公正に基づき、協働を促すものでなければ、幸福な社会をつくっていくことはできません。日本の指標結果は、法的運用としては適正でも(表1の⑥)、その操縦者集団に対する信頼は低く(同③)、性差を含む多様な視点も加味されていない(同⑤)、ということになります。これらの数値は、学校を含むさまざまな公的組織に見直しを迫ってはいないでしょうか。

OECDウェルビーイング指標群は「経済成果と社会的進歩の測定に関する委員会」(2008)の提言を基にしており、ソーシャル・キャピタル研究で高名なロバート・パットナムも同委員会のメンバーでした。委員長のジョセフ・E・スティグリッツは、グローバル世界の格差と不正に怒り行動する、知の巨人です。スティグリッツは、日本の経済学者・宇沢弘文に師事し、宇沢は70年代から「社会的関係資本」の重要性を論じ続けてきました。OECD発のウェルビーイングには、日本の知性も影響を与えているのです。