本連載ではこれまで、ウェルビーイング推進の提案がOECD(経済協力開発機構)発でなされ、それらは社会全体だけでなく私たち一人一人にも、指標群の数値を手掛かりに操縦管を握り、より良い未来に向けて進んでいくことが期待されていることを見てきました。それらの指標群には客観的な指標だけでなく主観的な指標も採用されており、二軸を包含する球体とその内部で直交する二軸としてイメージできるのではないかと思います(図1)。

球体は「個人と社会」「客観的と主観的」という視点の指標が、明確な境界を持つのではなく、融合して影響を及ぼし合いながら存在していることを意味しています。一人一人の生活や意識に光が当てられていることは今日のウェルビーイング論の大きな特徴ですが、一方で各指標に関わる現実をより良くするために、何にどう手をつければよいのか、「思考停止を招いてしまう」という落とし穴に気を付けねばならないと思います。

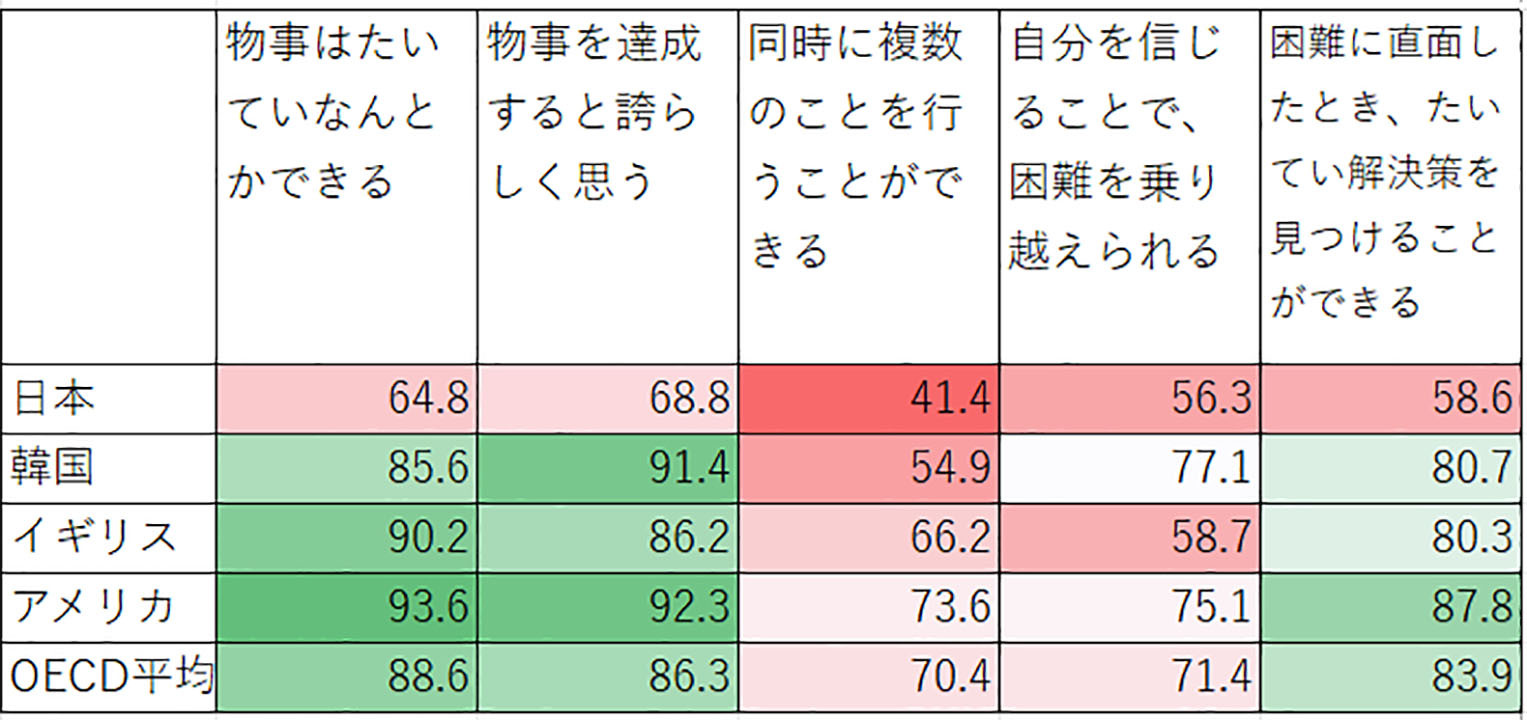

その典型が主観的な指標に属する自己有用感です。原語ではself-efficacyで、自己効力感、自己肯定感とも訳され、OECDによるPISAやTALIS、 IEA(国際教育到達度評価学会)によるTIMSSなどの国際調査においても測定がなされてきました。日本の学力・学習状況調査にも関連項目が入っています。本連載の第3回で述べたように、OECDが行うPISAの得点はウェルビーイング指標の一つです。そのPISA質問紙調査にはself-efficacyについて表1に示したような5つの質問で構成されています。日本は他国に比べて、自分自身に自信を持っている子どもの割合が低く、第4期教育振興基本計画の審議過程でも、日本の子どもたちの自己有用感の低さに対する言及がありました※。

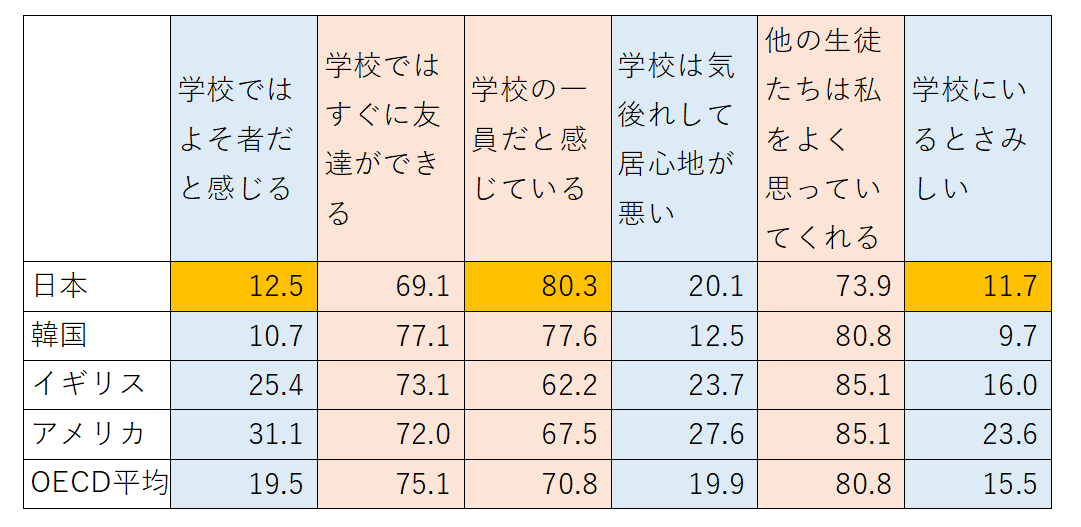

PISAには学校生活の指標もあります。表2のように6つの質問で構成されていますが、そのうち3つはOECD平均を大きく上回ります。それ以外の項目も、OECD平均や他の3国と比べて差はわずかです。温かみがあり、一人一人の成長を大事にする日本の学校の姿が見えてきます。

先生たちが学校づくりにおいて頑張っている中、子どもたちの主観としての自己有用感をどうやって向上させればよいのか、操縦管をどこに向けて操作していけばよいのか、答えは容易ではありません。自己有用感は他者との関係性によって醸成されるものであり、子どもの生活世界を鏡のように映していると思います。文化の違いや自我の発達があるとしても、無策を正当化しないように、私たち大人はどうすべきか総合的な対応を考え続ける必要があります。

※参考資料 中教審教育振興基本計画部会(第14回)2023年2月24日資料4など