前回は、本校(大日向中学校)がイエナプランに基づく教育を実践していることについて述べました。

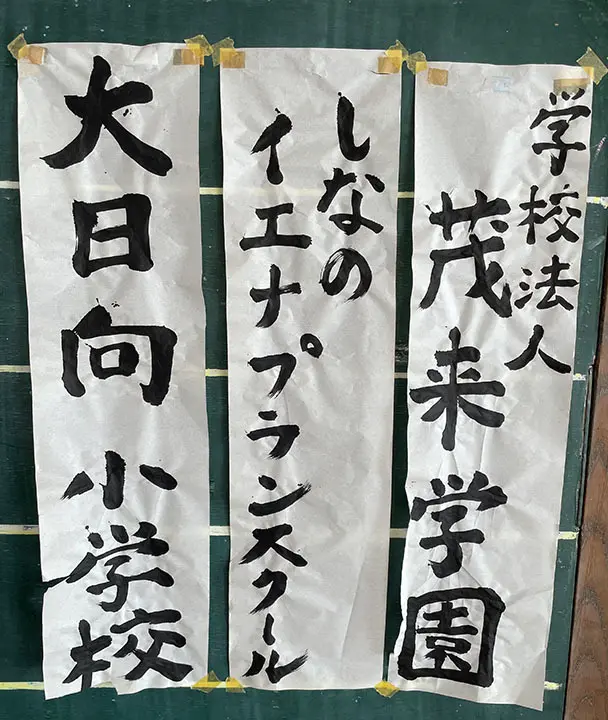

イエナプランはドイツの教育学者ペーター・ペーターセン(1884?1952)が、今から約100年前の1924年にイエナ大学の附属校で実践を始めた教育です。その後、第二次世界大戦や戦後の東ドイツの政策の影響もあり、ドイツではあまり普及しませんでしたが、オランダで60年代以降に注目され、実践が広まりました。日本では2000年代以降にリヒテルズ直子さんが精力的に紹介され、フリースクールや幼児教育などで多様な実践が行われてきました。一条校としては2019年に大日向小学校が開校し、22年には公立では初めてのイエナプラン校となる広島県福山市立常石ともに学園(小学校)が開校しました。本校は日本で3校目、中学校では初めてのイエナプラン校です。

イエナプラン教育の特徴には、次のようなものがあります。

その他にも、オランダのイエナプラン教育の関係者がまとめた「8つのミニマム」「イエナプラン20の原則」「6つのクオリティ特性」「コア・クオリティ」などがありますので、興味のある方は日本イエナプラン教育協会のウェブサイト【https://japanjenaplan.org/】で確認してみてください。

これらの考え方に基づき、大日向小学校を開校する際に茂来学園は建学の精神を「誰もが、豊かに、そして幸せに生きることのできる世界をつくる」と定めました。教育機関のものとは思えない表現になっていますが、ここには「教育を通して社会を、世界をより良く変えていく」という思いが込められています。今、教育界でも提唱されているウェルビーイングにもつながる考え方です。

さて、大日向小学校・中学校では、イエナプランで実践すべき多くの項目のうち、特に「自立する」「共に生きる」「世界に目を向ける」の3つを大切にした教育を行うことを内外に示しています。これは児童生徒にも分かりやすいため、折に触れて語り掛けています。次回以降、その実践の内実を述べていきます。