皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回は、去る10月4日に公表された文科省「2022年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」のうち、「いじめ」の要点をまとめていきたいと思います。

* * *

文科省が毎年実施している調査で、毎年前年度の集計の速報値が10月に公表されています。いじめ・暴力行為などの問題行動と不登校や高校中退、自殺や教育相談の状況などについて取りまとめられています。筆記試験で傾向が直接問われることもありますが、都道府県・政令市別の実態については、面接や論文討論などの背景知識として重要です。

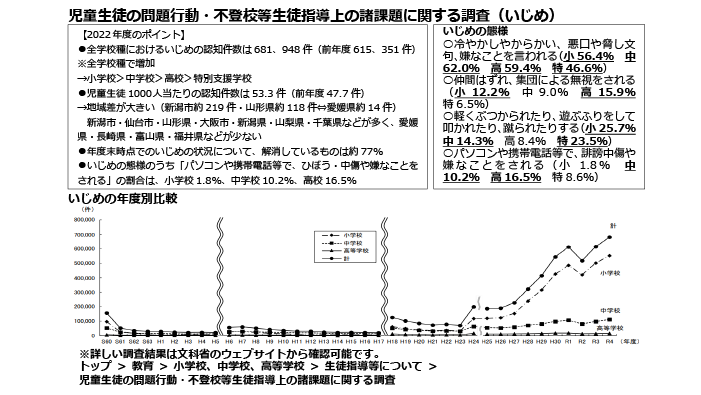

22年度の「いじめ」は、全国・全校種合計で約68万件報告されています。このうち、一番多いのが小学校で約55万件、次いで中学校、高校、特別支援学校の順です。児童生徒1000人当たりに直した認知件数は前年度の47・7件を上回る53・3件でした。

いじめ防止対策推進法の制定以降「いじめ」は、同法の定義に基づいて集計されています、また、いじめの認知漏れがないかの確認を求めた14年通知以降、認知件数・認知した学校数ともに全国的に増加しています(コロナの影響下の20年度を除く)。

どのようないじめが認知されたかという「いじめの態様別状況」については、各学校種ともに昨年と同様の実態となりました。どの校種においても「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が一番多く、「パソコンや携帯電話等で、誹謗(ひぼう)中傷や嫌なことをされる」は中学校では3番目に多く、高校では2番目に多く報告されており、コロナ禍の20年も含めて増加の一途をたどっています。

筆記試験においては、「いじめ防止基本方針」との関連も抑える必要があります。まず、「いじめの現在の状況」については、同方針で「いじめが解消している要件」を2つ挙げています(いじめに係る行為がやんでいる・被害児童などが心身の苦痛を感じていない)。教師の主観ではなく、この要件に沿って、いじめが解消しているか否かが判断されます。22年度は約77%が解消されています。

また、問題行動・不登校調査でも集計している「重大事態」については、いじめ防止対策推進法28条第1項において、「生命心身財産重大事態(第1号重大事態)」「不登校重大事態(第2号重大事態)」の2つの事案を規定しており、重大事態に該当する際には設置者・学校が調査を実施することが示されています。22年度は前年の706件を上回る923件が報告されました。重大事態把握前の状況として「いじめとして認知していなかった」学校の割合は38・7%で、前年よりは減少したものの、文科省は「未だ学校としてのいじめの認知に課題がある」としています。

児童生徒1000人当たりに直した数値を見ると、一番多い山形県と一番少ない愛媛県との差は、100件以上とかなり大きいことが分かります。従って、各都道府県の積み上げの数字である全国の認知件数に問題意識を持つよりも、自分の受験する地域の中で、「1000人当たりの絶対数と他地域との比較」「過去との比較での増減」などの数値に着目する必要があります。

いじめを積極的に認知しようとしている都道府県やいじめ自殺の問題が報道されたりした都道府県においては、特に2次試験でいじめへの問題意識や具体的な対応策も問われます。こうした地域の実態を押さえるとともに、生徒指導提要やいじめ防止基本方針で示されている内容を元に、「未然防止」「事案対処」「再発防止」の3つの視点から具体的な自分の取り組みを述べられるようにするとよいでしょう。

1.次の各文は,いじめ防止対策推進法の条文または条文の一部である。空欄A~Cに,あとのア~カのいずれかの語句を入れてこれらの条文または条文の一部を完成させる場合,正しい組合せはどれか。1~5から一つ選べ。

第2条 この法律において「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって。当該行為の対象となった児童等が( A )ものをいう。

第16条 学校の設置者及びその設置する学校は,当該学校における( B )するため,当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

第22条 学校は,当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,当該学校の複数の教職員,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成される( C )を置くものとする。

ア 年間30日以上欠席した イ 心身の苦痛を感じている

ウ いじめの全容を把握 エ いじめを早期に発見

オ いじめ問題対策連絡協議会 カ いじめの防止等の対策のための組織

A B C

1 ア ウ オ

2 ア エ カ

3 イ ウ オ

4 イ エ オ

5 イ エ カ

解答 5

2.「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定,平成29年3月14日最終改定)の改訂について,改正後の説明として適切でないものを,1つ選びなさい。

1 改正前の基本方針では「けんか」がいじめの定義からのぞかれるため,けんかに係る記述を改正(「けんかを除く」という記述を削除)し,「けんかやふざけ合いであっても,見えない所で被害が発生している場合もあるため,背景にある事情の調査を行い,児童生徒の感じる被害性に着目し,いじめに該当するか否かを判断するものとする」とした。

2 教職員が,いじめに係る情報を抱え込み,学校いじめ対策組織に報告を行わないことは,いじめ防止対策推進法の規定に違反し得ることを明記した。

3 児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え,考え,議論することにより,いじめに正面から向き合うことができるよう,社会教育の充実について明記した。

4 いじめの問題に関する正しい理解の普及啓発のため,保護者など国民に広く,いじめ問題やこの問題への取組について理解を深めるべく,PTAなどの関係団体等との連携を図りながら,法の趣旨及び法に基づく対応に係る広報啓発を充実することを明記した。

解答 3 【解説】「社会教育」ではなく「道徳教育」である。