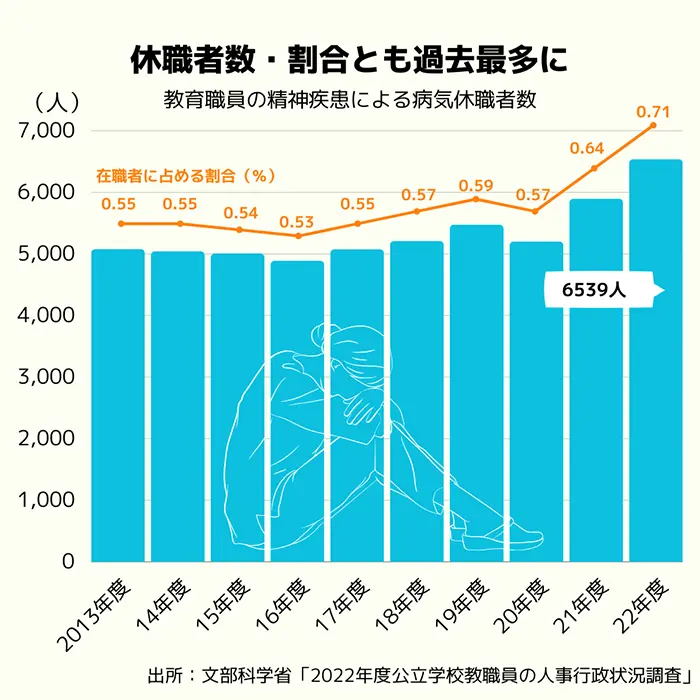

文部科学省の「公立学校教職員の人事行政状況調査」の最新版が12月22日に公表された。毎年クリスマス頃に発表される割には、気分は晴れない結果となることが多い調査だが、今回も教育職員の精神疾患による病気休職者数が過去最多を更新し、6539人となった(図1)。

全国の小中学校、高校、特別支援学校等で約92万人の教員がいるので、その中で0.71%という割合を高いとみるか、ごく一部の人であり、それほどでもないとみるか、評価は分かれると思う。だが、次の点で、危機感を高めた方がよい。

第1に、精神疾患による休職者数は、1997~99年度は毎年1600~1900人程度、2000~02年度は毎年2300~2700人程度だった。2000年前後と比べて現在の水準はおよそ3倍に増えている。

第2に、休職した後、退職してしまった人は、休職者としてカウントされなくなる。離職者が増えると、むしろ休職者の統計量は減ることも起こり得る。22年度中もしくはそれ以前に精神疾患によって休職した人のうち19.4%、1270人が23年4月時点では退職している(図2)。1年前のデータでも、21年度以前に休職した人のうち、19.3%、1141人が22年4月時点で退職している。つまり、約6500人の休職者に加えて、毎年約1000人辞めてしまっている。

第3に、通常は上記の休職となる手前に、病気休暇を取る。病気休暇は90日くらいまで休める(上限日数は各県の条例等による。給与も支給)。同じ文科省調査によると、精神疾患により1カ月以上療養している教員は、22年度に1万2192人である(図3)。このデータが公表されている6年前と比べると、とりわけ小学校と特別支援学校における精神疾患者が多くなっている。

年齢別には、20代、30代の増加が顕著だ。なお、その年代の在職者に占める比率でみても、20代は2.02%、30代は1.52%が精神疾患で療養中であり、比率の上でも若手は多い。

休むと周りに迷惑が掛かるからといって、休めないでいる教員も少なくない。つまり、約6500人の休職者と、これを含めて約1万2000人の療養者がいるわけだが、実際はメンタルを病んでいる教員はさらに多い。文科省や教育委員会が持っているデータは氷山の一角だし、現状のままでは、不調者や休職者、退職者は今後も増え続けるだろう。

誤解のないようにしたいが、誰もが精神疾患になるリスクはあるし、なるべく重くならないうちに休んでほしい。しかも、精神疾患になる背景には、業務の負荷や職場の人間関係など、本人だけのせいにはできない要因が強く作用しているケースが多い。自己責任論で片付けてはならない。その認識の上でだが、精神疾患で病む人や休職・離職になる教員をなるべく減らしたい。

どうしていけばよいだろうか。本稿では基礎的なことを4点指摘したい。

第1に、精神疾患による休職・離職には、上記のようにさまざまな背景・要因が影響していると考えられるが、文科省も各地の教育委員会も、おそらくきちんと調査、検証できていない。文科省は今年度モデル事業を実施して休職者の要因分析などを進めているようだが、逆に言えば、これまで手付かずだったということだろう。

例えば、なぜ、小学校や特別支援学校での増え方が大きいのか、なぜ20代、30代が急増しているのか。文科省も教育委員会も数を数えるだけで、そうした問いに答えられるだろうか。複合的な要因が影響しているとはいえ、背景が分からなければ、有効な対策は見えてこない。

休職中の本人に聞くのは傷口を広げるリスクもあるので慎重であるべきだが、職場や主治医にヒアリングすれば、おおよその背景は分かるはずだ。次々に休職、離職する人が出ていても、服務監督を担う各教育委員会は、ほぼ放置に近かったのだろうか。

第2に、いつごろ不調となるのかのデータすら、教育委員会も文科省も公表していない。少し前に岐阜市の総合教育会議に呼ばれたので、教育委員会にお願いしてデータを出してもらったのだが、岐阜市では精神疾患による病気休暇・休職に入るのは6月がもっとも多かった。つまり、夏休みは多少ゆっくりできるかもしれないが、それまで持たないのだ。

別のある県でも依頼したことがあるが、公表していないので出せない、と言われた。自分たちの力だけで改善できるならよいが、閉鎖的な姿勢のままで手をこまねいている教育委員会なら、誰のための、なんのための行政なのか?

第3に、メンタルヘルスに関する研修等で、過去の実例を基にした学びはどれだけ行われているだろうか。個人情報には配慮した上で、なるべく同じ都道府県内の実例などから学んだ方が、より自分事として捉えやすいのではないだろうか。前述のとおり背景や経緯はケースバイケースというところはあろうが、過去から学べることは多いと思う。近い例として、過労死等の事案からどのような教訓があるか、私は書籍にまとめている。

第4に、学校現場での努力任せでは限界があることを、さっさと、文科省も含む服務監督権者(教育委員会)も受け止めるべきだろう。メンタルヘルス対策の基本は4つのケアだとされている。「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」だ。

教頭や学年主任らが超多忙な中、「ラインケア」を機能させるのは、かなり難しいのではないか(その重要性を否定するものではないが)。加えて、小中学校では教職員50人未満のところが多いので、産業医も選任されていないケースも多いし、産業医ないし学校医がいても教員のメンタルヘルスに詳しいとは限らないので、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」も脆弱(ぜいじゃく)だ。各自治体の教育センターなどに相談できるカウンセラーらがいると言っても、日中に授業などを抜けて、そこまで行こうという気力、余力がない人も多いことだろう。

つまり、各教育委員会も文科省も、現状の延長線上のメンタルケア対策では十分ではないことを早く認めて、必要な予算や人手を確保していくべきではないか。例えば、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」として、保健師やスクールカウンセラーが定期的に学校を訪問して面談などを行い、適切な医療機関等につなげるようにする。「事業場外資源によるケア」として、オンラインで精神科医やカウンセラーらと相談できる体制をつくることなどだ。

教員のメンタル不調は、子どもたちの学びやケアにも直結する。毎年年末に統計数字だけを眺めて「相変わらず、学校は大変だなあ」という他人事のままでは、事態は改善しない。文科省と教育委員会はメンタルヘルス対策にどれほど本気なのか、問われている。