学校現場での暴力行為・いじめ認知は過去最多を更新し続けています(文部科学省『令和4(2022)年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』より)。

今回は子どもの問題行動に対して、ポジティブ行動支援ではどのように対応するのかを解説していきます。まず、問題行動を減らそう、止めさせようとする対応は罰的な対応や不適切な指導になりやすい傾向があります。また、教師の注意や叱責(しっせき)で問題行動を止めさせると、別の場面や違う教師の前では同様の行動が見られたり、子どもと教師の関係の悪化から問題行動が深刻化したり、さらには教師の高圧的な口調から子ども同士の攻撃性が高まったりするなど、副作用やネガティブな影響が生じてしまいます。

問題行動に対して「すぐに」「必ず」指導することについて、学校では望ましいと考えられることが多いですが、問題行動には「注目の獲得」という機能があることから、「問題行動を起こせば教師からの注目を獲得できる」と学習をしてしまう恐れもあります。

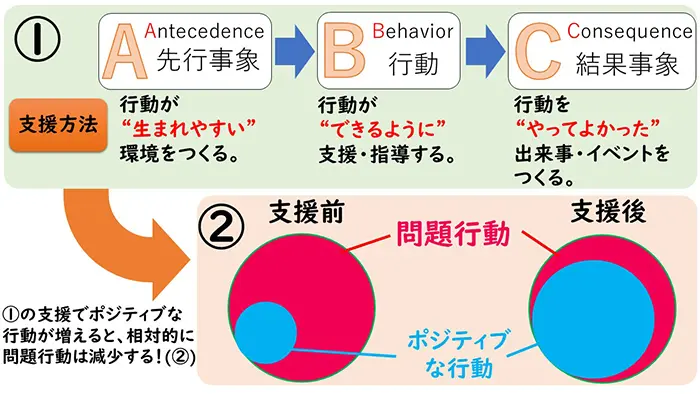

そこで、前回紹介した「ABCフレーム」に基づくと、教師は自分の指導が子どもにどのように機能しているのか、子どもの行動の機能の理解からどのように関わることが効果的なのかを考えることが可能になります。

さて、ポジティブ行動支援では問題行動を止めるような指導も行いますが、そうした指導に加えて、それに代わる行動(代替行動)を教え、その行動を増やしていくという支援を行います(詳細は次回)。ポジティブ行動支援では「ABCフレーム」のそれぞれに対して図の①のような支援を行っていきます。

行動をやめさせるだけでは「モグラたたき」のような対応になり、「あれは駄目」「これは駄目」と否定や抑制であふれた学校環境になってしまいます。よく「うちの学校は落ち着いています」と伺って教室を見渡すと、問題が起きていないのではなく、行動が起きていないだけということがあります。

ポジティブ行動支援は、子どもたちの主体的かつ積極的(ポジティブ)な行動を増やしていくことができるのです。このようにポジティブな行動を増やすことで、「相対的に」問題行動は減少していきます。考えてみてください。例えば「廊下を走りながら授業を受ける」というように、問題行動とポジティブな行動は同時に生起しません。よって、子どものポジティブな行動を教え育み増やしていくことは、結果として問題行動を減少させることにつながるのです。

これは適切な指導・支援で問題行動を減少させる唯一の方法です。