皆さん、こんにちは。仙台を拠点とする教員採用試験対策専門スクールkei塾主任講師の神谷です。今回も前回に引き続き文科省「令和4(2022)年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を取り上げます。「暴力行為」や「自殺」の要点をまとめていきたいと思います。

* * *

暴力行為は「生徒間暴力」「器物損壊」「対教師暴力」「対人暴力」の4つの累計で調査されています。このうち、一番多く報告されているのは「生徒間暴力」です。

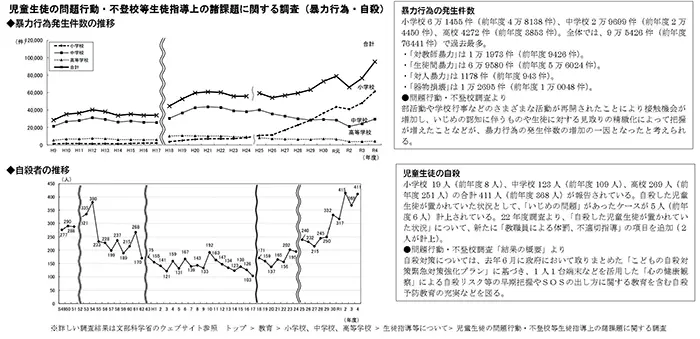

22年度の「暴力行為」は、全体で9万5426件報告されており、前年度に比べてどの学校種でも増加しています。学校種別では小学校が一番多く(6万1455件)、以下、中学校(2万9699件)、高校(4272件)と続きます。小学校での増加傾向が顕著で、11年に高校を、18年に中学校を上回りました。コロナ禍の臨時休業の影響を受けた20年度は減少しましたが、21年以降は大きく増加しています。中学校・高校は、20年度調査までは減少傾向にありましたが、21年・22年と増加しています。

生徒指導提要(22年12月)では、第2.部「個別の課題に対する生徒指導」の第5章においてまとめられています。そこでは、まず「発達支持的生徒指導」として、「児童生徒が『他者を思いやり、傷つけない人』に育つことを意識した、校内の雰囲気づくりや道徳教育、人権教育、法教育などの充実、及び日常の働きかけ」が示されています。また、「課題未然防止教育」の視点では、「道徳科や特別活動などの時間と関連を図り、教職員が、暴力や非行をテーマとした授業を行う、あるいは、外部の講師を招いて、暴力防止、非行防止などに関する講話を行うことなど」が示されています。試験では、このような未然防止の視点が問われることも多く、事案発生後の段階的な対応とともに、確認しておきましょう。

暴力行為の背景はさまざまです。家庭環境の問題や本人の発達上の特性の問題が絡んでいる場合もあります。いじめや不登校もそうですが、教員間の連携だけでなく、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家との連携・分担も含めた組織的な対応が求められます。また、発達支持、未然防止、早期発見・早期対応、発生した暴力行為への対応のそれぞれの段階で、関係機関との連携が重要です。生徒指導提要では各段階の連携について具体的に示されていますので、一読しておきましょう。

22年度の文科省の集計では、小中高生の自殺者数は411人(前年368人)で、前年よりも増加しました。小学生で19人(同8人)、中学生で123人(同109人)、高校生で269人(同251人)と、昨年を上回りました。いじめや不登校と比べると、絶対数は少ないものの事態の深刻さを考えると、この数字はゼロを目指すべきでしょう。なお、自殺者数については警察庁のデータが示される場合もあります。こちらは、小学生18人、中学生141人、高校生326人の合計485人が計上されています(年度間)。数値の違いは、集計方法の違いで、文科省のデータは学校を通じて報告されたものを集計しています。

23年6月、政府により「こどもの自殺対策緊急強化プラン」が策定されました。このプランでは自殺リスクの早期発見と、的確な対応を柱とし、自殺に関する統計およびその関連資料を集約し、多角的な要因分析を行うことで、「こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現」を目指すとしています。文科省の取り組みとして1人1台端末などを活用した「心の健康観察」による自殺リスクなどの早期把握や年1回のSOSの出し方に関する教育の実施を含む自殺予防教育の充実などが示されています。

生徒指導提要の第8章と併せて確認しておきましょう。

1 次の文は「生徒指導提要」(令和4年12月文部科学省)に示されている「暴力行為の防止につながる発達支持的生徒指導」の一部である。空欄に当てはまる語句を選びなさい。

暴力行為に関する生徒指導を行う前提としてまず大切なのは、模倣されるような暴力行為のない、暴力行為を許容しない雰囲気づくりです。教職員が( 1 )ことはもとより、児童生徒の暴力行為については、( 2 )等の関係機関と連携した対応をためらわないことを学校の方針として明確にし、その方針を学校内だけではなく、家庭や地域とも共有する必要があります。その際に重要なのは、指導の方針が、児童生徒を排除するためのものではなく、( 3 )ためのものであることを丁寧に説明することです。また、並行して、豊かなコミュニケーションを通じてお互いを理解し、尊重し合える温かな学校の雰囲気づくりに努めていくことも大切です。

ア 暴言を吐かない イ 体罰をしない ウ 叱責をしない

エ 警察 オ 児童相談所 カ 家庭裁判所

キ 安全で安心な学びの場を確保する ク 暴力行為を起こした児童生徒を更生させる

解答 1:イ 2:エ 3:キ

2 次の各文は「生徒指導提要」(令和4年12月文部科学省)に示されている「自殺の危険の高まった児童生徒の早期発見・早期対応」の一部から作成したものである。適切でないものを1つ選びなさい。

1.児童生徒の自殺の特徴は、死を求める気持ちと生を願う気持ちとの間で激しく揺れ動く両価性にあると言われます。心の危機の叫びとして発せられる自殺のサインに気付くには、表面的な言動だけにとらわれず、笑顔の奥にある絶望を見抜くことが必要です。

2.自殺のサインのなかには、児童生徒であればそれほど珍しい変化ではないと思われるものも含まれています。大切なことは、その児童生徒の日常をしっかりと見た上で、何らかの違和感を覚えたときには無駄になるかもしれないことを恐れずに関わることです。

3.何より大切なことは、児童生徒の声をしっかりと「聴く」ことです。共感的に理解するためには、たとえ子供であっても、その子なりに精一杯生きていることを尊重し、言いくるめたりコントロールしたりすることはできないし、そう思うのは大人の側の欲だと自覚することが必要です。

4.児童生徒の話をきちんと受け止めるためには、児童生徒自身の考え方や感じ方のクセを知ること(児童生徒理解)と、児童生徒から直接発せられた「ことば」を聴こうとする姿勢を持つことが大切です。

解答 4

解説:正しくは「児童生徒の話をきちんと受け止めるためには、教職員自身が自分の考え方や感じ方のクセを知ること(自己理解)と、言葉にならない「ことば」(例えば、困った行動をするという形でしか困っていることを表現できないなど)を聴こうとする姿勢を持つことが大切です。」である。生徒指導提要第8章を参照。