「ちゃんとしなさい!」

「なんでそんなことしたの!」

「○○できて当たり前!」

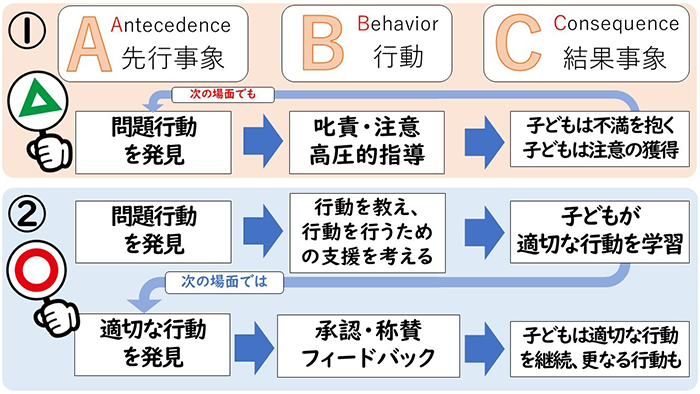

子どもの問題行動には多くの場合、教師の叱責(しっせき)や注意が伴っています。学級が落ち着かなくなり、問題行動が多くなってくると、そのようなネガティブな教師の言動が増加していきます。そして、それに伴って子どもの問題行動は増えていくこともよくあります。その場面の教師の行動の機能を図の①に整理しました。

さて、叱責や注意といった言葉掛けは、本当に指導と言えるのでしょうか。ポジティブ行動支援は、このような問題行動への指導方法も提供します(図の②)。

本連載でも示してきた通り、ポジティブ行動支援は問題行動を減らすアプローチではなく、ポジティブな行動を増やすアプローチです。その原則にのっとると、ポジティブ行動支援では、その場面ではどのような行動が期待されているか、どのような行動が望まれているのか、という問題行動の代わりになる行動(代替行動)を教え、その行動を増やしていくというアプローチを取ります。具体的な子どもとの会話を紹介します。

教師 「さっきは何かあったの?」(先生は怒っているわけではないことを伝える)

※感情任せの指導ではなく、次がすてきな機会になるための場であることを伝える。

教師 「さっきのあの行動は問題だったと思う。その理由はね…」

教師 「こういった場面では、○○な行動を期待している。その理由はね…」

【行動を行うための支援を一緒に考える】

教師 「君はどう思う?」

子ども 「いや、そんなことできひん!」

教師 「それが難しいと思う理由は何かな?」

(子どもが行動をできるように支援する)

教師 「その行動を行うために、先生にしてほしいことは何かあるかな?」

(子どもの行動の先行事象を整える)

教師 「その行動ができたとき、先生にどうしてほしい?/先生は○○するよ!」

(子どもの行動の結果事象を整える)

教師 「それができたとき、君と仲間はどんな気持ちになると思う?」

教師 「もし、次の場面でも難しかったら、また先生と話をしよう」

このように落ち着いて話し合いをすることによって、子どもが次はどうすればよいかを考え、教師が次の機会を見守るきっかけにもなります。

また、問題行動の原因を子どもに帰属するのではなく、子ども自身もその行動が生じる状況に困っていて、その状況の環境や仕組みを変えることで行動が改善するという「行動問題」の視点で子どもと関わるのも、ポジティブ行動支援の大きな特徴です。