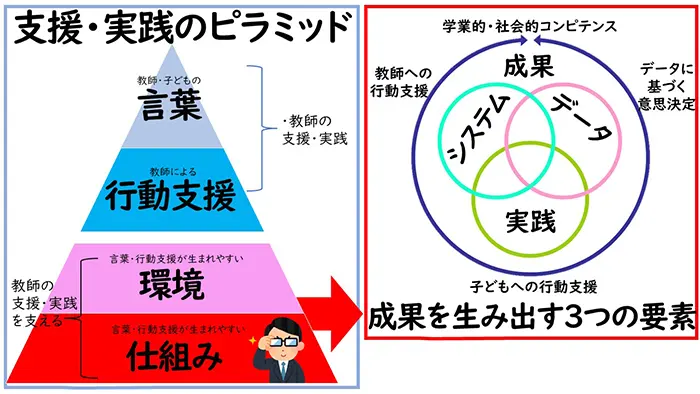

教師の支援や言葉掛けは、その教師個人の力量やスキルに依拠するのではなく、学校に関わる全ての人が行えることが望まれます。ポジティブ行動支援は、子どものポジティブな行動や教師のポジティブな支援が生まれやすい環境づくりや仕組みづくりを含めた「支援・実践のピラミッド(図左)」を整えることを目指すのも大きな特徴です。この環境づくりや仕組みづくりでは、成果を生み出すために「実践」「システム」「データ」の3つの要素が重要であるとされています(図右)。

では、この成果を生み出す3つの要素について説明していきます。

「実践」は本連載でここまで紹介してきたような教師による子どもの行動の支援であり、言葉掛けなどの細やかな支援も含まれます。具体的な方法は次回紹介しますが、この実践を充実させていくことが、成果を実現する上での第一条件と言えるでしょう。

「システム」は実践を機能的かつ持続可能なものにしていきます。例えば、学級の中においては、教師や子ども同士が行動を認め合えるカードやオンラインフォームを導入する、学校全体においては取り組みのスケジュールを明確にする、実践チームを構成する、などが考えられます。このように、システムでは実践が生まれやすいように、継続しやすいように仕組みや環境を整えていきます。

「データ」は、どういった支援が必要であるかというアセスメントや、実践は効果的であるかどうか、システムは機能的であるかどうかを明らかにするモニタリングとしての役割を果たします。学校では出欠数、保健室利用者数、けが等の内訳など、さまざまなデータが収集されていますが、それが活用される形で集計されたり、グラフ化されたりしていることは極めて少ないのではないでしょうか。ポジティブ行動支援では、活用しやすく集計されたデータに基づいて、学校の問題を明らかにしたり生徒の実態を明らかにしたりして、より的確な支援の実行を可能にしていきます。また、支援がうまくいっているかどうかもデータに基づいて確認して、データが良化していない場合は支援方法を再検討します。

このようにデータに基づいて支援を行うことで、確実な成果を生み出すことが可能となるのです。

つまり、ポジティブ行動支援は新しい実践を導入したりするだけではなく、学校の既存の取り組みをより効果的にするとともに、学校に必要な取り組みとは何であるのかを見直す機会を提供し、学校全体で機能的な実践が生まれやすい状況をつくっていくものなのです。