「はぁ~どうしよう」

その日、キタノ先生は何度目かのため息をつきました。キタノ先生はこの春A小学校に赴任してきたばかりの新任教員で、2年1組の担任です。少々不器用でまだまだ頼りないところはありますが、いつも一生懸命な彼は子どもたちにも慕われていました。

「おや、キタノ先生。ため息なんかついて、どうかしましたか?」

そんなキタノ先生を見て、学年主任のミナミ先生が声を掛けました。

「ミナミ先生、ぼくどうしたらいいですか?」

キタノ先生はすがるような目でミナミ先生を見ました。その手には担任児童の連絡帳があり、そこには細かい字でびっしりと何やら書き込まれています。

「ああ、ニシダさんのお母さんですね。あのお母さん、気になりますよね」

ミナミ先生は苦笑しました。

「はい、ニシダさん自身は特に心配なことはないのですが…」

そう言うと、キタノ先生はまたため息をつきました。

「キタノ先生、よかったら一緒に考えましょうか」

「ミナミ先生~!」

キタノ先生は泣きそうな表情でミナミ先生の顔を見ました。

「よろしくお願いします」

(おやおや、これはかなり参っているかな)

ミナミ先生は自分の新人時代のことを思い出していました。

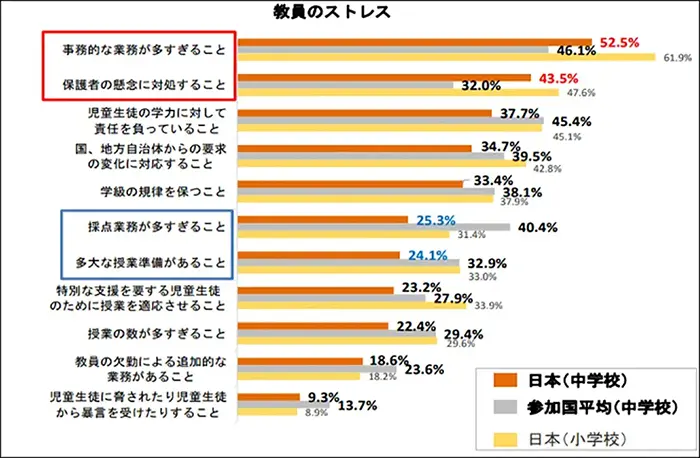

OECDの国際教員指導環境調査(2018)によると、キタノ先生のように保護者対応にストレスを感じている日本の教員は数多くいます。諸外国と比較してみても、授業に関する内容よりもはるかに高い割合で保護者対応にストレスを抱えていることが分かります。こうした状況は学校教育現場だけでなく、保育所や幼稚園などの保育現場でも同様です。

筆者は長年、療育や保育・教育・子育て支援の現場で、心理相談員や公立中学校のスクールカウンセラーとして臨床に携わってきました。また、臨床と並行して、大学で保育者・教員の卵たちを育てています。

スクールカウンセラーとして中学校で勤務していた頃には、大変な業務量をこなしながら懸命に子どもたちと向き合っている先生方の姿に、少しでも力になれることはないかと日々感じていました。一方で、保護者からの相談を受けていて、保護者と教員の思いがお互いにうまく伝わっていないように感じることがあり、双方の思いを何とかつなぐことはできないかと考えながら臨床に携わってきました。

こうした経験を踏まえ、「気になる保護者」をテーマに、これから全10回にわたり、皆さんと一緒に保護者と教員との信頼関係の構築について考えていきたいと思います。

【プロフィール】

柳瀬洋美(やなせ・ひろみ) 東京家政学院大学 現代生活学部 児童学科 准教授。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院児童学専攻修了,家政学修士。大学院修了後、心身障害児総合医療療育センター心理士、東京都稲城市子ども家庭支援センター専門相談員、東京都公立中学校スクールカウンセラーを経て現職。大学で保育者・教員養成、学生相談に携わる他、東京都稲城市子ども家庭支援センターで心理スーパーバイザーを務める。主な著書に『気になる保護者の理解のために「内なる子ども」との対話を通して』(単著)ジアース教育新社など。