2015年、中教審から児童生徒が変化の激しい社会で生きていくための資質能力を獲得するために、学習指導、生徒指導、特別支援教育などを充実させることを示した「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」(答申)が出されました。それ以降、「チームとしての学校(チーム学校)」が文部科学省の施策の大きな柱となっています。本稿では「生徒指導提要」で示された図を用いて、チーム学校について説明します。

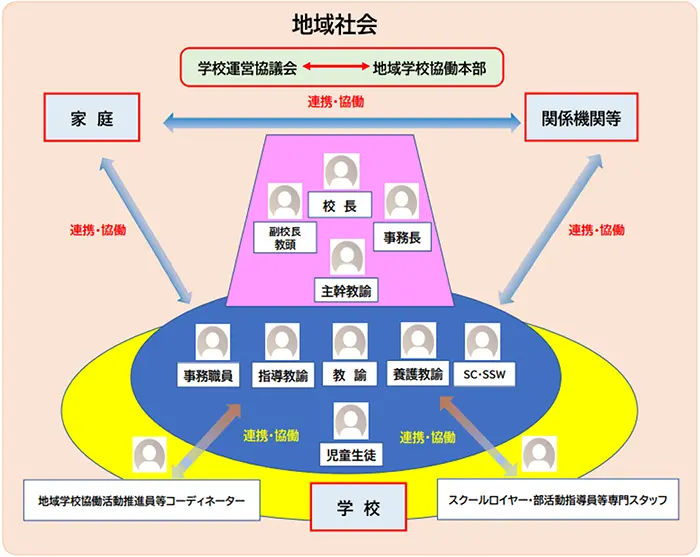

チーム学校の図は、学校、家庭、地域の関係機関が連携して、学校教育を行うことを示しています。チーム学校を「チーム子育て」と言い換えることで、例えば不登校の状態の子ども(在宅児童生徒)の苦戦に対し、学校・家庭・関係機関(例:教育支援センター、児童相談所)というチームで援助することの必要性がより明確になります。不登校の子どもが教育支援センターに通う場合は、学校の教育相談担当の教師(心理に強い教師)、センターの心理職、保護者などによるチーム援助が行われます。また、在宅の子どもへの福祉サービスとしては、昼食の宅配が望まれます。

そして、学校の第1の「マネジメントゾーン」には、校長、教頭、事務長などが入り、子どもの心理教育的援助サービスのマネジメント(縦の連携)の強化が鍵になります。第2の「児童生徒・教職員ゾーン」には、教諭、養護教諭、事務職員などとともに、専門スタッフのスクールカウンセラー(SC)とスクールソーシャルワーカー(SSW)が入ります。SCは教職員と協働して、子ども、保護者、教師を援助します。そして、SSWは家族を援助しながら、地域の福祉サービスを活用して子どもの学校生活を支えます。チーム学校における教職員の横の連携が、全ての子どもへのタイミリーな支援を可能にするのです。そして、心理に強い教員には、心理教育的援助のコーディネーターとして、教諭、SC、SSW、さらに地域の援助資源をつなぐ役割が期待されています。第3の「地域との境界ゾーン」には、部活動指導員などの専門的スタッフなどが入ります。

多様な子どもに対して適切な援助を行うためには、学校・家庭・地域の関係機関などにより、横の連携を拡大・強化していくことが求められます。つまり、学校と家庭の相互援助、児童相談所など地域の関係機関や隣人などの学校教育への参画が鍵を握るのです。

注目すべきは、チーム学校における児童生徒の存在です。もちろん、子どもの居場所は、家庭であり、学校であり、地域でもありますが、チーム学校の図では、学校の中に児童生徒を位置付けています。児童生徒の意見を尊重して、児童生徒と教職員が協力しながら学校をつくるという宣言です。まさにチーム学校は、こども家庭庁が提唱している「こどもまんなか社会」の実現に向けた一歩なのです。