今号から10回にわたり、支援の手だてとなる教材や教具を紹介していきます。一つでもお役に立てるものがあれば幸いです。

私はtobiraco(トビラコ)というネットショプを運営し、発達を支援する教材・教具や生活用具を開発・販売しています。以前は、書籍や雑誌の編集をしていました。

編集者時代に取材で訪れた特別支援学校の先生の手づくり教材に魅せられたのが、ネットショップを立ち上げたきっかけです。特別支援学校には、子どもの困り感にきめ細かく応えた手づくりの教材や教具が山ほどあります。これを教室の中だけに閉じ込めておくのはもったいない、必要としている子どもたちや先生方がいるはずだと考え、ネットショップを通して世の中に広めることを思い立ちました。

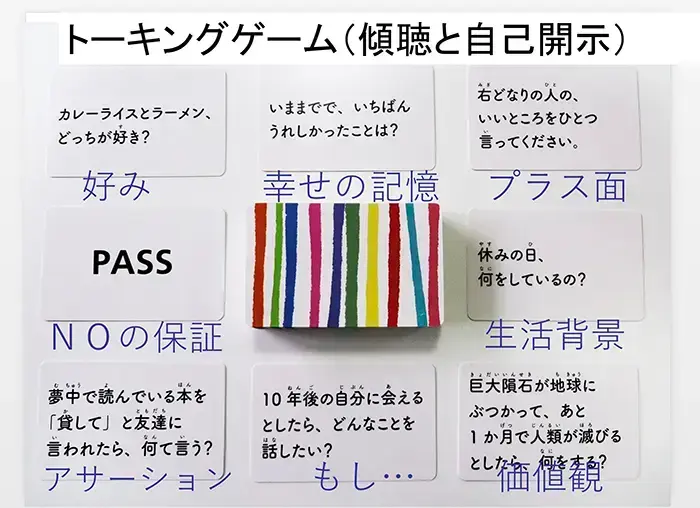

1回目に紹介するのは「きいて・はなして はなして・きいて トーキングゲーム(以下トーキングゲーム)」です。筑波大学附属大塚特別支援学校の安部博志先生(当時)が、自閉スペクトラム症の男の子のために手づくりしていた教材です。

当時は、「傾聴と自己開示」という名でラミネート加工されたカードでした。カードに書かれた質問に答えるだけの単純なゲームですが、「答えを黙って最後まで聴く」「どのような答えでも否定しない」のがルールです。その男の子は高いIQがありながら、人間関係をうまく築くことができずに自暴自棄の生活を送っていました。心配した母親から相談された安部先生は彼にさまざまなアプローチをしましたが、どれもうまくいかなかったそうです。

唯一、彼が自分からやりたがって長続きしたのが「傾聴と自己開示」でした。このゲームを通して、彼はそれまで人に話してはいけないと思い込んでいた自分の失敗やマイナスの感情を吐き出せるようになったそうです。彼に必要だったのは、自分の話を聴いてくれる人であり、自分を肯定してくれる人でした。

肯定されながら最後まで聴いてもらえると、人は安心して話せるようになります。このように書くと、構えて取り組まなければならないゲームのように思われるかもしれませんが、そんなことはありません。安部先生はよく「たかが、ゲームじゃないか」と研修会で先生方に話していました。肩の力を抜いて、コミュニケーションの楽しさを伝えようということです。

トーキングゲームは通常、4~6人で行います。いつも顔を合わせていてもお互いに知らない意外な面があると気付くのが、このゲームの面白いところです。学級開きや長期休み明けにも活用されています。

最近はコミュニケーションに課題がある子のための教材として、通級指導教室では定番の教具になりました。たった一人の子どものために作られた教材が、今や日本全国の学校に広がり、障害の有無にかかわらず使われています。自分の話を目の前で肯定しながら聴いてもらえる場が求められているのです。

【プロフィール】

平野佳代子(ひらの・かよこ) 道具で発達を支援するネットショップ(株)tobiraco(トビラコ)代表。元子育て雑誌編集者。編集者時代に出会った特別支援学校の手作り教材に感銘を受け2017年にネットショップを立ち上げて商品化。特別支援教育に関わる教師や療育の現場の人たちと、家庭でも学校でも使える教材・教具を開発、販売。『発達障害の子のためのすごい道具』(安部博志著 小学館)、『自信を育てる 発達障害の子のためのできる道具』(佐藤義竹著 小学館)を編集。