全6回にわたって非正規教員の課題を探ってきたシリーズ「非正規教員の葛藤」では、特設フォームから読者の意見や感想も募集した。最終回では、これらを紹介しながら、改めて非正規教員を巡る「葛藤」を考えたい。そして、第1回に登場し、シリーズのきっかけをつくった非正規教員の森本健太さん(仮名)は今どうしているのか、もう一度話を聞くことにした。各地で教員採用試験が早期化される中、非正規教員を経験してきた人はどんな気持ちで今年の試験に臨んでいるのだろうか。その気持ちに寄り添うべきなのは、誰なのか。

30代の森本さんは小学校で臨時的任用の非正規教員として教壇に立っている。これまで何度も教員採用試験を受けているが、いずれも不合格だった。教員採用試験に毎年チャレンジしているものの、結果が出ずに非正規教員を何年も続けている人は少なからず存在する。特設フォームでも同じような立場で森本さんに「とても共感した」という声が寄せられている。

ある小学校の非正規教員。本来の志望は中学校だが、採用が少ないため、人手不足の小学校で働いているという。「非正規でも希望した校種ではないためとても苦しい。授業は研究授業を担ったこともあるくらいなので、下手ではないはずだ。そんな中でも不合格が続く」と嘆く。

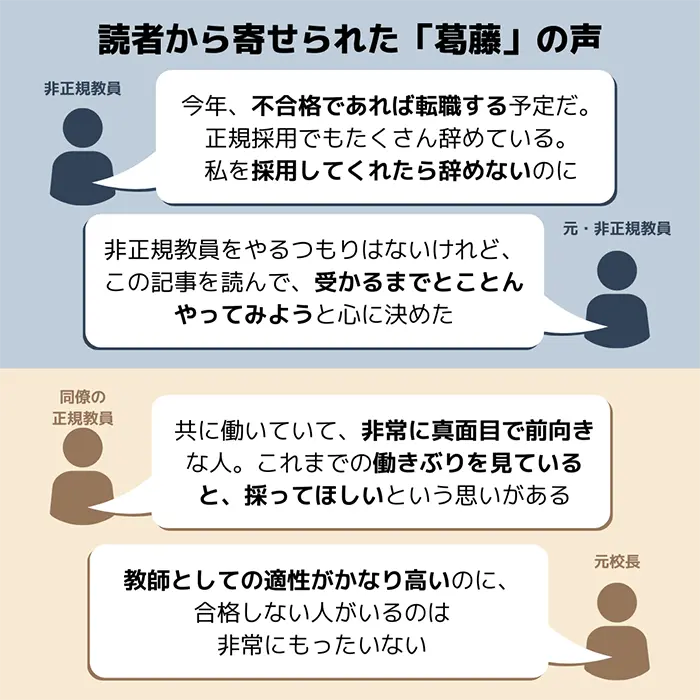

「今年、不合格であれば転職する予定だ。正規採用でもたくさん辞めている。私を採用してくれたら辞めないのに」

何年も非正規教員を続けていくうちに、将来への不安も次第に大きくなっていく。別の男性は「周りの友人には『お前、いつになったら受かるの?』と言われたが、私は子どもの成長に寄り添える教師の仕事が大好きだったので『今年こそは』と思い、毎年チャレンジし続けた」というが、とうとう結婚を機に転職した。それでも教職に対する強い思いは消えず、今も仕事の合間に教員採用試験の勉強を続けている。

「非正規教員をやるつもりはないけれど、この記事を読んで、受かるまでとことんやってみようと心に決めた」

特設フォームでは、非正規教員だけでなく、同僚として働く正規教員からの反響もあった。

ある小学校の正規教員。勤務校には、5年以上は教員採用試験に落ち続けている臨時的任用教員がいるという。

「共に働いていて、非常に真面目で前向きな人。しかしなぜか毎年、面接で落ちてしまう。確かに面接の受け答えが上手ではない感じもあるが、これまでの働きぶりを見ていると、採ってほしいという思いがある」

すでに退職した校長経験者は「現職の校長だったとき、校長特別推薦枠などがあればいいなとずっと思ってきた。教師としての適性がかなり高いのに合格しない人がいるのは非常にもったいない」と指摘。「フルタイムの臨時的任用教員で、正規教員と同等の仕事をこなしている苦労をもっと積極的に認めるようなシステムにしないと、本当に現場が必要としている人がどんどん他の業種に流れていく」と警鐘を鳴らす。

第2回で取り上げた教員採用試験を実施している自治体への取材では、一部の自治体ではこうした非正規教員の勤務校での評価を参考にしていることが分かった。第5回で紹介した台湾の事例のように、「校長の評価を気にして誰もやりたがらない仕事を断りにくくなる」といったデメリットも考えられるので、やり方は慎重に検討する必要があるが、非正規教員としてある程度の経験を積んで、教師としての実力が備わっているのであれば、正規教員になれる採用ルートをつくることは十分に考えられるだろう。

特設フォームの意見を眺めていると、非正規教員を続ける本人も、その周りで一緒に働く同僚の正規教員も、「なぜ教員採用試験に合格しないのか?」と納得のいかない思いを抱いているケースが珍しくないのだと感じる。そしてそれは、採用側への不信感につながることもある。

一方で、教員採用試験を行っている自治体側も、少子化が進行する中、限られた財源で正規教員数を「適正化」しなければいけないという「葛藤」があるということを、第4回で指摘した。調整の効く非正規教員の増加は構造的な問題でもあるのだ。

非正規教員や教員不足は海外でも起きている。ただ、シンガポールやオランダなどのように、非正規だからといって、待遇ややりがいが低いといったことや、正規になりたくてもなれないケースばかりではないことも浮かび上がってきた。非正規であっても職場で大切にされ、待遇や研修の機会などで正規との差をできるだけ小さくしていくことは、日本の学校現場に欠けている視点かもしれない。

また、週に2日は非正規教員をして、それ以外は別の仕事をするといった働き方や、勤務時間を短くするなどの柔軟な働き方が広がっていけば、さまざまな人が教員として子どもと関われるようになり、「正規教員がしんどいから、教師であること自体を諦める」という人も減るのではないだろうか。

ところで、文部科学省は教師の人材確保のために、教員採用試験を実施している教育委員会に対し、採用試験の実施時期の前倒しを求めた。それに応じて、今年は6月中旬に採用試験を早めた教育委員会が多くあるが、他の公務員の採用スケジュールを踏まえ、文科省はさらに1カ月ほど前倒しをして、5月半ばを目安にする方針を通知した。

しかし、5月半ばという時期は、学校現場にとってやっと4月からの新しい学級がまとまりだし、学級経営がようやく軌道に乗ってくるころだ。臨時的任用教員で正規教員と同じように学級担任を持っている場合、とてもではないが自分自身の教員採用試験の準備をする余裕はないのではないだろうか。そうなれば、教員への志望度が高く、一定の経験もある人材が受けにくくなるという懸念が生じる。

文科省が教員採用試験をさらに1カ月早める方針を通知した4月26日の閣議後会見でその点を指摘したところ、盛山正仁文科相は「ちょっと私どもの感じていることとはずれがあるのかもしれないが、とにかく(通知で目安とした)5月11日というのは、できるだけ多くの人に試験を受けてほしい、採用選考をしたいということ」と説明した。文科省では、臨時的任用などの経験者は、多くの採用試験で一次試験の免除や軽減措置が行われており、それらの拡大も含めて教師人材の確保につなげるという認識だ。

しかし、非正規教員の経験者を対象とした負担軽減を実施していない教育委員会もあるし、教育委員会によって、軽減する範囲や条件には差がある。教育委員会への取材では、非正規教員の経験者の中には、その枠を利用せずに一般で受験する人も一定数いるという証言も得ている。

そもそも、仮に一次の筆記試験が免除されたとしても、二次試験の面接の準備はそれなりの時間がかかるものだ。

教員採用試験の実施時期を早めたことで、非正規教員の経験者がどのような影響を受けるのか、今後、注意深くみていく必要性はある。

森本さんはこの4月から、また別の小学校で臨時的任用教員として教壇に立っている。その傍らで、今年もいくつかの自治体の教員採用試験に挑むつもりだ。

「これを見せることができたなら、自分がどんな教師なのか面接官に絶対伝わると思う」

そう言って森本さんが取り出したのは、小さく畳まれた紙片。それを丁寧に開いていくと、そこには子どもたちの字でびっしりと「森本先生」へのメッセージがつづられていた。昨年度に受け持ったクラスの子どもたちは、森本さんがこの学校を去ることを知り、自分たちで「お別れ会」を企画してくれたのだそうだ。そこで渡してくれた手紙。しかもそれが何通もある。

「先生に教わった通りにやったら、こんなことができるようになったよ」と、うれしさを絵に描いて伝えた子どももいれば、お別れ会では、「総合的な学習の時間」で習得したプレゼンテーションソフトを使いこなして、「森本先生の面白いところ」を発表した子どももいた。「先生は人を幸せにする仕事。なぜなら、森本先生の授業を聞いて、私はいろんなことが分かるようになって、幸せになったから」とその子は次の学校に行く森本さんにエールを送った。

教員採用試験の基準に照らしたとき、森本さんは正規教員に必要な何かが足りていなかったのかもしれない。しかし、この手紙を読む限り、少なくとも担任した子どもたちにとって、「いい先生」だったことは間違いない。

そんな子どもたちが必要としている人材が、正規教員になることを望んでいるのに、非正規教員として不安定な立場に置かれ続けている。

30代になった森本さんは民間への転職も選択肢として考えている。「やりがいや待遇を考えたら正規教員になるのがベストだけれど、将来のことを考えると、民間で必要としているところがあるのなら」と、自分自身のキャリアを考える中で、その心は揺れ動いている。

森本さんのような非正規教員は、この国の学校では決して珍しい存在ではない。全国各地で教員不足が深刻になっているにもかかわらず、「私たち」はこうした「先生」の力に少なからず支えられている。「非正規教員の葛藤」は、当事者が抱えているだけではなく、自治体や同僚の管理職、正規教員、そして、保護者や子どもたちもまた無関係ではない。教育に関わる「私たち」が、自分事として寄り添うべきイシューだ。

(終わり)