生成AIの中でも特に知られているChatGPTのような対話型生成AIが、どのように文章を生成しているかご存じでしょうか。裏側では大規模言語モデル(LLM)という技術が使われており、インターネット上に公開されている膨大なテキストデータなどの内容を学習しています。

ここで行われる「学習」では、膨大なテキストデータの特徴を統計的に導き出すような処理が行われます。その結果、文章を与えると、その文章に続く次の単語を「予測」することができます。

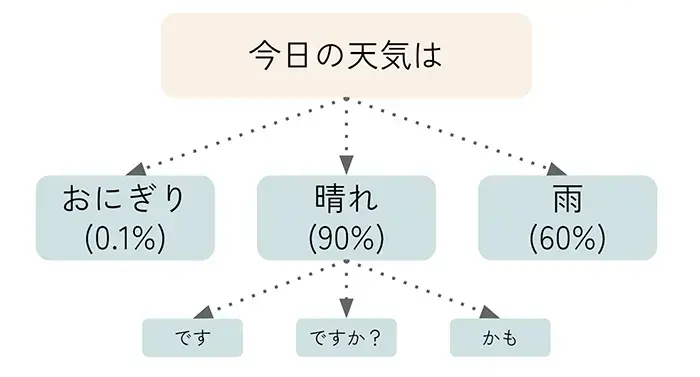

例えば、「今日の天気は」という文章の続きを予測する場合、天気に関連する「晴れ」や「雨」といった単語が出現する確率が高くなります。学習に使われたデータの中にある変わった表現も、確率は低いものの予測されるでしょう。候補となり得る単語の候補を一定数推測し、その中で確率が高い中からランダムに選びます。もし「晴れ」が選ばれたとすると、次は「今日の天気は晴れ」という文章に続く単語を推測します。この流れを繰り返すことで文章を作っていくのです。この動きが、生成AIのさまざまな特徴を生んでいます。

生成AIはその名の通り、問い掛けのたびに文章を生成しています。実際にChatGPTなどを使うと文章が数文字ずつ順番に表示されますが、これは演出ではなく、実際にそのように生成しているのです。ランダムさもあるため、全く同じ問い掛けをしても結果は毎回変わります。また、ウェブ検索のようにキーワードの該当するデータを検索しているわけではないため、非常にもっともらしいものの内容は間違っているという「ハルシネーション」が発生する場合もあります。そのため、最新のニュースや人物、場所といった事柄に関する質問には、生成AIは不向きと考えられています。

一方で、こうした生成AIの特徴を生かせる分野では、利用が急速に進んでいます。企業や自治体などの公開する文書や保護者向けの案内文のような一般的な文章であれば、わずかな指示を与えるだけであっという間に生成できます。細かい調整も生成AIと何度か対話をすることで簡単に修正できます。

また、日本語から外国語への翻訳、外国語から日本語への翻訳も、翻訳専用のソフトと変わらないレベルで行えます。さらには「丁寧にして」「カジュアルにして」といったニュアンスの調整をお願いすることもできます。

生成AIを利用する際には「質問」ではなく、このように「生成」に使うと、その便利さを実感できますのでぜひ試してみてください。

(特定非営利活動法人みんなのコード CTO/最高技術責任者 安藤 祐介)