社会では生成AIが話題に上ることが多くなっていますが、子どもたちへの影響も感じ始めているのではないでしょうか。みんなのコードが2024年5月に発表した「2023年度『生成AI100校プロジェクト』実践報告書」によると、小学生の14.5%が学校外で文章生成AIを使用したことがあると回答しています。

おそらく、この割合は今後さらに増えていくことでしょう。そのため、子どもたちが生成AIとより良く接するために必要なことを学ぶ取り組みは、小学校段階から進めていく必要があると言えます。

しかし、生成AIのほとんどは、EUやアメリカの規制に対応するため、利用は13歳以上と利用規約で定めています。そこで、みんなのコードが開発・提供しているのが「みんなで生成AIコース」です。マイクロソフト社のサービスを使って独自の利用規約を定めており、小学生でも利用することが可能となっています。児童生徒の個人情報を登録する必要はなく、対話内容をAIの学習データとして使われることもありません。また、不適切な投稿を防ぐためのコンテンツフィルターや、担当する先生が対話内容を確認することができる機能など、安全な利用を保障するための仕組みが備わっています。この「みんなで生成AIコース」は、これまでに全国の70校を超える小学校で利用されています。

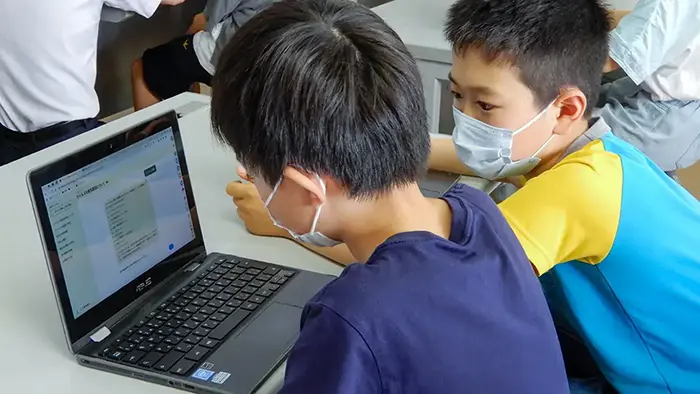

そのうちの1校が千葉県にある印西市立原山小学校です。5・6年生の授業で、体験を通じて生成AIの特性や仕組みを学ぶ活動を実施しました。昨年6月に行った最初の授業では、検索のために使うだけでなく、文章生成AIの「得意分野」を踏まえて、物語や曲を作らせたり、しりとりやなぞなぞをさせたりする児童もいました。授業後には「AIの言っていることは100%正しいということはない、ということを理解して使う」「質問するときには具体的な質問をする」といった特性や使う上での留意点についての気付きが、児童から出てきました。児童が直接生成AIと対話する体験をしたからこそ、実感を伴って理解できたのだと思います。

原山小学校では、特性を理解する授業を踏まえ、さらに国語・社会・総合的な学習の時間で生成AIを「普段使い」するようになっていきました。「AIそのものを学ぶ」ことから「必要に応じてAIを使って学ぶ」段階に進んだと言えます。

「みんなで生成AIコース」も正式ローンチとなり、今ではどの小学校でも生成AIと付き合う力を高めることが可能になっています。その初めの一歩を一緒に踏み出してみませんか?

(特定非営利活動法人みんなのコード 未来の学び探究部 講師・研究開発 竹谷正明)