前回は、挑戦・新奇歓迎が引き出される「デジタルポスト」についてお伝えしました。今回は、「哲学対話と道徳の授業」について考えていきます。

私は、道徳の授業に「哲学対話」を取り入れています。哲学対話は、答えのない問いに対してみんなでじっくりと考えを深めるものです。道徳授業との親和性は、かなり高いものがあります。「すぐに答えの出ない問題」「思考力」「自己を問い直す」「納得解」「誠実に価値に向き合う」などの点においてです。また、「哲学対話」は子どもの問いに基づき対話するものであり、子どもが主体となって対話するものでもあります。

自由に考え、話し、お互いの意見を聞き合うことで、すぐに答えの出ない問いに対して自分なりの答えを見つける。こういった資質・能力は、今後の社会を生きる上で欠かせないものです。この資質・能力の育成は、心理的安全性が高い場であるからこそ成り立つものでもあります。

「子どもの哲学」を研究されている豊田光世先生は、著書の中で次のように述べられています。

対話の中で多彩な声が共有されるためには、それぞれが心に浮かんだことを表現できる場が必要となります。そのような場をつくる道しるべとして掲げられているのが、「知的安全性(intellectual safety)」です。少し硬い言葉なので「セーフティ」と呼んでいます。セーフティは、対話が成立するための基盤であると同時に、対話を通して達成しようとしている目標でもあります。

そして、「セーフティ」については、次のように述べられています。

心に浮かんだことを素直に共有しても、根拠なく批判されたり、ばかにされたりしないという安心感です。また、人前で話すことが困難な子どもは、話さなくてもよいという安心感も必要です。

まさに、心理的安全性の話です。

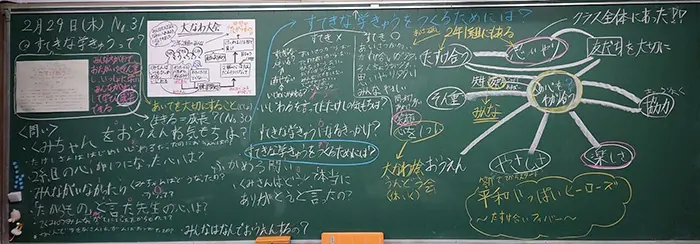

下の写真は、道徳科の第2学年の内容項目「よりよい学校生活、集団生活の充実」の授業の板書です。

授業では、子どもが選んで考えた問いから議論をスタートしています。この授業でも、「でもさあ…」「どういうこと?」などの子どもの問い返しで授業が進んでいきました。また、友達の考えについて一生懸命解釈しようとしていました。「話しやすさ」を土台に、「助け合い」が至るところで見られました。終末では、子ども自身が納得解や暫定解を見いだそうとしていました。

「同調圧力」が働きやすい道徳の授業では、「心理的安全性≒セーフティ」が十分に確保されてこそ、「考え、議論する」ことができるのです。