本連載ではここまで、「幸せの四因子」を教室に取り入れる考えをご紹介してきましたが、「やってみよう因子」「ありがとう因子」「なんとかなる因子」「ありのままに因子」の中で、教室の子どもたちのウェルビーイングを高める上で特に大切だと考えるのが「ありがとう因子」(つながりと感謝)です。

「ありがとう因子」を大切にする理由は他でもなく、僕が所属していた集団やチームにおいて、「つながり」や「感謝」が溢れていたときほど居心地が良かったという経験に基づいています。「ありがとう」は、チームをつくる上で最も根っこの部分にある大切なものだと僕は考えています。

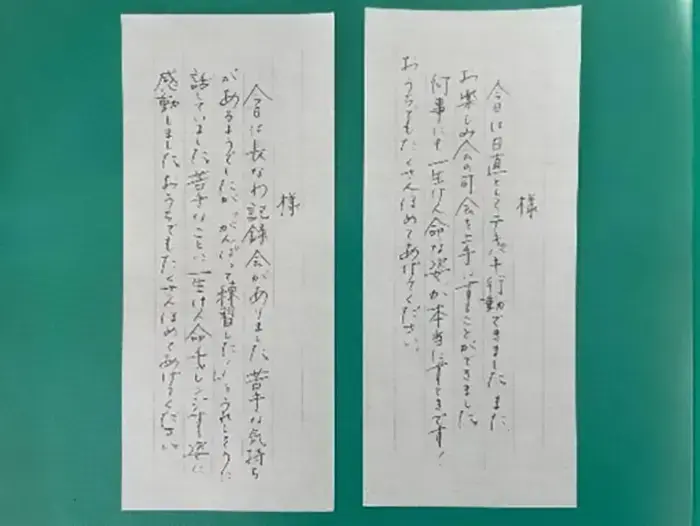

今回ご紹介するのは、その「ありがとう因子」を高める「ありがとうカード」です。日々の子どもたちへの感謝の気持ちを保護者と子どもたちに共有してしまおうという実践です。

僕は毎日、その日に起こったありがたいことをカード(一筆箋)に書き、それをその子の保護者に贈っています。この「ありがとうカード」は保護者がもらってうれしいだけでなく、子どもにとっても自分がもらったかのようなうれしさがあるようです。

「ありがとう」を贈られたり、それを誰かと共有したりすることで、人は温かさや喜びを感じることができます。

これを教師が主導して行うのには理由があります。帰りの会などで、子どもたちに「『ありがとう』を伝えたい人はいますか?」と聞いても、多くの子どもたちは「ない」とか「分からない」と言います。これは「ありがたいことがないから」ではなく、「ありがたいことに気付いていないから」なのです。教師自身がさまざまな側面から子どもたちのありがたい行動を見つけることで、ありがとうに気付く力が高まります。

子どもたちがありがとうの気持ちを増幅させることで、クラスの中の対人関係はより良くなります。それだけでなく、自分自身を認める力も高まっていきます。これこそが、「やってみよう」や「なんとかなる」「ありのままに」の土台になると思うのです。クラスの中の「ありがとう」がたくさんあれば、教室が安心できる場になることは間違いありません。

とは言うものの、一番大切なことは「ありがとうカード」を贈ることではありません。教師が積極的に子どもたちを認めることです。

教師はするべき仕事、やらねばならない仕事が多く、子どもたちの素晴らしい行動を見逃しがちです。どのような形でも構いません。少しでも子どもたちに寄り添い、一人一人を認めていくことが教室のウェルビーイングには必要不可欠だと感じます。