読書が人の心を豊かにする活動であることを疑う人はあまりいないでしょう。特に子どもにとって絵本や本との触れ合いは、その成長をさまざまな面から支えている大切な活動だと広く信じられています。

読書と子どもの発達の関連については膨大な研究の積み重ねがありますが、その多くは子どもの言葉の発達との関連についての研究です。それらは、読書が子どもの言語発達を大きく、確実に促進することを示しています。

子どもは読み聞かせなどの活動を通じて新たな言葉を覚え、読み書きに習熟していきます。読書を通じて理解できる言葉は増え、表現力も増します。読解力を向上させ、ひいては学業成績全般をも強く下支えします。言語の発達だけを見ても、読書が子どもにとって非常に意義深い活動であることが十分に示されています。

さらに近年は、読書がいわゆる「非認知能力」の発達にもポジティブな影響を及ぼすことが分かってきました。例えば、読書がさまざまな感情状態を区別して理解したり、他者の感情状態を推測したりする力の発達に貢献し得ることを示す研究結果が蓄積されつつあります。

広く社会で信じられているように、科学的な観点から見ても、読書が子どもにとって意義深い活動であることは間違いありません。一方で、現代の子どもが読書の豊かさを十分に享受しているかというと、現状を手放しで肯定できる人は多くないでしょう。子どもの読書の実態についてはさまざまな調査結果がありますが、共通して指摘される大きな課題の一つは不読率の高さです。本をほとんど読まない子どもの割合は小学校では10%未満ですが、発達とともに増加し、高校生になるとおよそ50%に達します。さまざまな読書推進の取り組みにもかかわらず、この不読率は長年あまり変化していません。

また、子どもの身近に絵本・本があり、好きなときに好きな本を読めること、すなわち絵本・本へのアクセシビリティの格差も大きな課題です。豊富な絵本・本にすぐアクセスできる環境で育つ子どもがいる一方で、家庭にほとんど本がない子どもも多く、書店や公立図書館などの利用しやすさも地域によって大きく異なります。

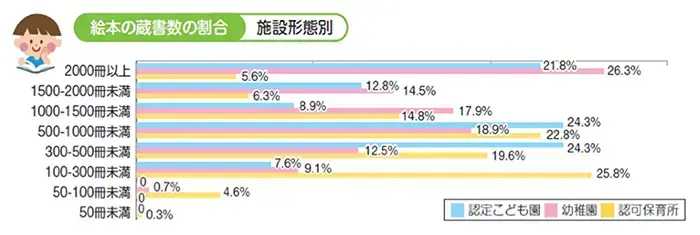

東大CEDEPとポプラ社が行った調査結果では、保育所、幼稚園などの幼児教育施設の絵本・本環境にも大きな格差があることが分かっています(図参照)。これらは相対的に、小学校などでの読書活動や学校図書館の「読書のインフラ」としての重要性を示すもでもあります。

次回は、大きく変化する子どもとデジタルメディアの関係について見てみましょう。