教育におけるICT活用において、日本は諸外国から大きく後れを取っていましたが、「GIGAスクール構想」により1人1台端末が急速に普及し、ハード面の環境はある程度整いました。

読書に関して言えば、一般書籍と比べると特に絵本など幼児向けのデジタルコンテンツが少なく、公立図書館における電子書籍サービスの導入も十分には進んでいません。『Yomokka!』(ポプラ社)のような子ども向け電子書籍サービスは徐々に普及しつつあるものの、今後はソフト面のさらなる整備、活用が期待されます。

そして、ハイブリッド読書環境の充実に向けたもう一つの大きな課題が、子どもに関わる大人たちの知識・スキルや態度、すなわち子どものデジタルデバイスやデジタルメディアの適切な利用を促すためのデジタルリテラシーの獲得です。

第4回で述べたように、保護者を含む多くの大人は子どもが電子書籍を読むこと自体を好ましく思っておらず、デジタルを紙に劣るメディアとして捉える傾向があります。確かに、デジタルメディアは使い方によっては子どもの発達上のリスクになり得ますが、第5回で紹介した紙とデジタルの比較研究の結果によればメディア自体の優劣はなく、それぞれの特徴を理解し、活用することが重要です。

読書以外を含むデジタルデバイス利用全般を考えても、日本の子どもたちには幾つかの課題があります。第一に、日本の子どもたちは家庭でのデジタルデバイス利用の目的が限定的であり、動画視聴などの受動的な利用が他国と比べて多い傾向があります。利用時の保護者の働き掛けも少なく、「一人で動画を見る」といった利用方法が最も多いシチュエーションであると考えられます。

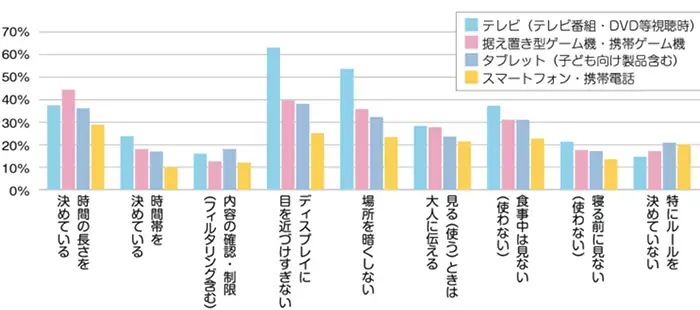

紙の本であれデジタルメディアであれ、特に幼少期は、活動を通じた子と保護者のコミュニケーションが発達に重要な意味を持っていることを考えると、子が一人でじっとスクリーンを見ている状況はあまり好ましいものではありません。さらに、子どものデジタルメディア利用に際して、保護者によるフィルタリング機能などを活用した適切な利用状況の管理が、特に低年齢児において不十分であることも指摘されています(画像参照)。

スクリーンを通じた遊びや学びをナビゲートするための知識や態度、スキルを身に付けることは、子ども自身のデジタルリテラシーを育む上でも重要です。ICTに苦手意識を持っている保護者や教員も多くいると思いますが、子どもの育ちを支える大人のデジタルリテラシー向上は喫緊の課題であり、それを支援する取り組みや制度の整備が求められています。