前回、教育におけるデジタルの活用において、子どもと関わる大人のデジタルリテラシー向上が重要な課題であると述べました。この取り組みの中で一つの鍵になる言葉が「デジタルトラスト」です。

デジタルトラストとは、私たちのデジタルメディアそのものに対する一般的な信頼、さまざまなデジタルコンテンツや情報に対する個々の信頼などの総称です。教育の文脈で言えば、教育におけるデジタル活用そのものに対する信頼(または不信)、子どもが利用する個々のコンテンツに対する信頼(または不信)なども、デジタルトラストの一部です。

デジタルトラストは人によって異なります。教育におけるデジタルの活用を積極的に推進すべきと考える教師もいれば、懐疑的な教師もいるでしょう。子どもがデジタルメディアに夢中になることをネガティブに捉える保護者もいれば、そうでない保護者もいます。

「デジタルトラストが鍵になる」というのは、もちろん、デジタルメディアを無差別に何でも信頼すべきということではありません。デジタルメディアのことをよく知った上で、適切な信頼関係を築くことが重要だということです。

では、現状の私たちはデジタルと良い信頼関係を結べているのでしょうか。前回述べたように、保護者は子どものデジタルメディアの利用に際して、フィルタリングなど適切なコンテンツ制限をあまり行っていません。加えて、デジタルメディア利用中の子どもにあまり関与せず、子ども一人で長時間端末を視聴させているケースが数多くあります。

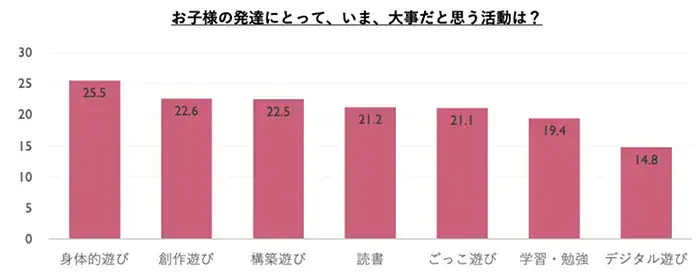

これは「デジタルを信頼しているから」ではありません。子どものデジタル読書に対する保護者の抵抗感が大きいことは既に紹介しましたが、抵抗が大きいのは読書だけではありません。東大CEDEPとポプラ社による幼児の保護者を対象とした調査では、子どもにとって今重要だと思う活動は何かをさまざまな活動を比較する形で尋ねましたが、数ある選択肢の中で「デジタル遊び」はダントツの最下位でした(画像参照)。しかし、実態はどうでしょうか。子どもが最も時間を費やしているのは、「デジタル遊び」なのです。

あたかも、信頼していない相手に子育てを任せているかのようなこの皮肉な現状を打破するために、デジタルトラストが重要になるのです。デジタル空間には、残念ながら子どもにとって不適切なコンテンツがたくさん存在しています。一方で、子どもにとって良質な遊びや学びのコンテンツも非常に多くあり、その数は年々増えています。

信頼できないデジタルコンテンツから子どもたちを守る一方で、大人が今よりもデジタルのことをよく知り、デジタルと適切な信頼関係を築くことが重要です。それが、子どもとデジタルの信頼関係の形成にもつながっていきます。