「メタ認知」では「自分の理解度はどれくらいか」など、自分自身を俯瞰的に捉えます。目に見えないことなので、簡単ではありません。そこで今回は「メタ認知」をするための手だてとなるツールを活用します。

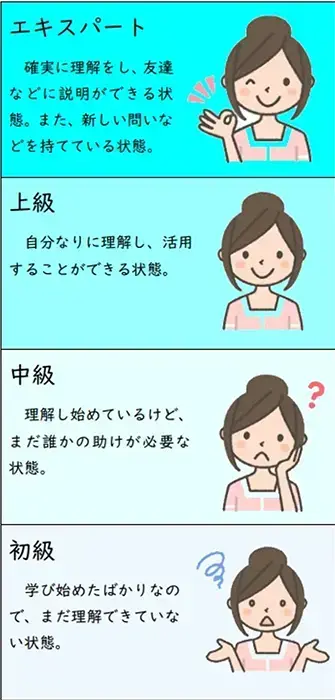

図は、「メタ認知スケール」と呼ばれるものです。子どもたちの理解度を4段階に分けて示しています。「どれくらい理解している?」「理解度は?」と子どもたちに問い掛けても、子どもたちによって「理解度」の基準が曖昧です。そこで「理解し始めているけど、まだ誰かの助けが必要な状態は中級」など、スケールを示しています。スケールを使うことで、「メタ認知」を促すのです。

6年生の算数科「円の面積」を例に、具体的な活用方法を述べていきます。授業の最初(予見段階)に、「メタ認知スケール」を使って理解度を確認します。未習内容なので、多くの子が「初級」です。その時に、「いいんだよ、初めて学ぶんだから。授業の終わりに、少しでも理解度が深まるとそれが成長だから」と伝えます。自分の理解度を「メタ認知」することで、「円の面積を求められるようになる」など、授業の目標を子どもが設定します。子どもたちの中には自ら予習を進め、上級からスタートする子もいます。「メタ認知スケール」を使うことで、「自分で求められるけど、説明は不安。友達に分かりやすく説明できるように理解を深める」などの目標を設定することにもつながります。その後、設定した目標を達成するために学習方法を選択します。例えば、「友達と学ぶ」「説明動画を見ながら取り組む」などです。

遂行段階でも、「メタ認知スケール」を活用します。例えば以前、友達と取り組むことで円の面積を求められるようになった子がいました。その子は、「今度は一人でやってみる」と自分だけで問題に挑戦。友達の助けなしで解けたことで、「できた。上級になった」と自分の理解度を「メタ認知」しながら、学びを展開していました。

省察段階でも、「メタ認知スケール」を使い、理解度を確認します。「授業の初めは初級だったけど、上級になった」などと成長を実感します。そして、「どうして、初級から上級に成長したのか」を振り返ることで、どんな学習方法が効果的だったのか、次はどんなことを深めていきたいのかなど、学びが循環的につながっていきます。

次回も、「メタ認知」を促す具体的な方法を考えていきます。