単元全体を俯瞰的に捉え、子ども自身が「学びのかじ取り」を行うために活用しているのが「学びマップ」です。「自己調整学習を進めようと思うと、学習のゴールを子どもたちが決めないといけないの?」などの質問を受けることがあります。

私の場合は、教師が決めています。総合的な学習の時間など、子どもが決めた方がいい場合もありますが、各教科の目標や指導すべき内容などは学習指導要領に示されています。学習指導要領をもとに、ゴールを設定しています。

ゴールは教師が決めていますが、そこに至るまでの学習の進め方、学習方法など、子どもたちに委ねられるところは委ね、子ども自身が「学びのかじ取り」をします。その際の学びの作戦基地、自分の学習の進捗(しんちょく)度などを「メタ認知」する手掛かりとなるのが「学びマップ」です。

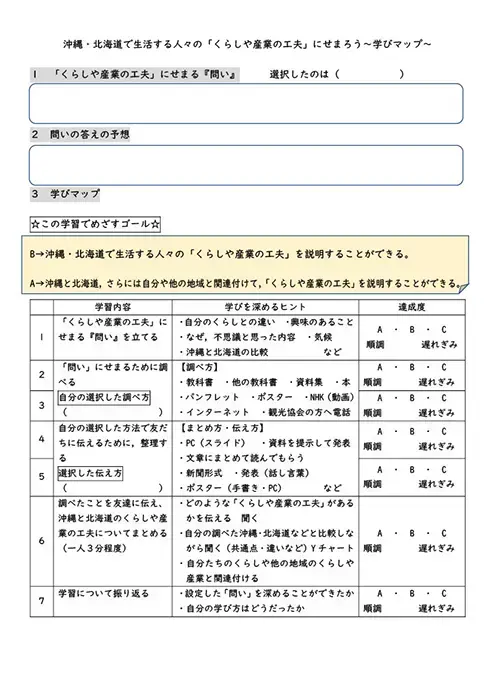

図は、5年生社会科「あたたかい・寒い土地のくらし」の「学びマップ」です。上部に単元のゴールを示しています。ゴールを示すことで、あたたかい(沖縄県)・寒い(北海道)土地についてただ調べればいいわけではなく、「くらしや産業の工夫」を深めるという目的が明確になります。

教師が示した「沖縄や北海道」という学習材は、学習前の段階では子どもたちにとって興味のあるものではありません。そのため子どもたちの知的好奇心を喚起し、ゴールが子どもたちにとっても目指したいゴールとなるように、単元の導入は最も力を注いでいます。そして、ゴールに迫るための「問い」の設定、学習方法の選択などは、子どもたちに委ねています。

子どもたちに学びを委ねると、「どうやって調べたらいいの?」と不安を抱く子もいます。そこで、「調べ方」や「まとめ方」などのオプションを示し、子どもたちが選択しやすくしています(学びを深めるヒント)。子どもたちは、選択した「調べ方」などを「学びマップ」に明記していきます。そして、各授業の終末には「学びマップ」の右側の「達成度」を振り返ります。「学びマップ」を活用することで、1時間だけではなく単元全体の中の「現在地」を「メタ認知」し、「遅れているから、次の授業はペースを上げないと」「家で調べて来よう」など、子ども自身が学びをコントロールする姿が見られます。

次回は、この「あたたかい・寒い土地のくらし」で子どもたちが選択した調べ方や伝え方などの学習方法について紹介します。