授業の終末に行う「振り返り」は、何のために行うのでしょうか。

「振り返り」は、活動的に展開してきた授業内容を静的・俯瞰的に見つめ直し、達成感や充実感を得たり、展開してきた学習方法をメタ認知したりする機会になり、その後の学習の「やる気」や「学習方法」の向上につながります。しかし、指導をしなければ「楽しかったです」などの授業感想的な内容になりがちです。子どもが「振り返り」の意味や役割などを理解し、自分を見つめ直すことができるようにすることが大切です。

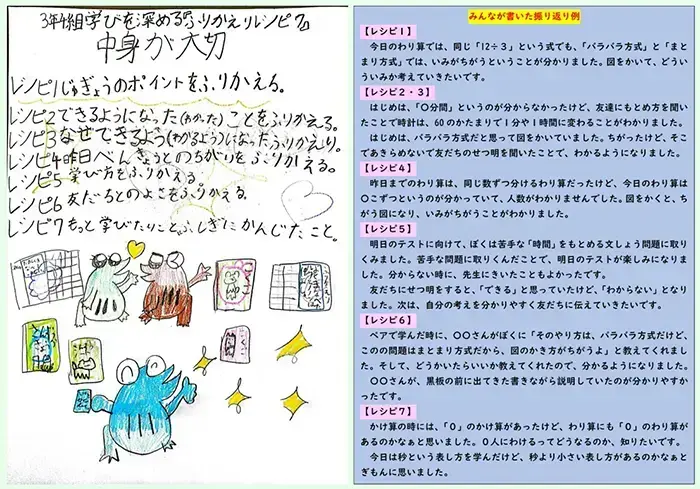

私は子どもたちに、2つの「振り返り」を提示しています。Aの「振り返り」は、丁寧な文字で書かれているものの「楽しかったです」などのような授業感想的な内容です。Bの「振り返り」は、文字は乱雑なものの授業の中での自分自身の変化や授業のポイントなどをまとめた内容です。子どもたちは「Bは字が汚い」など笑っていますが、よく読み進めていくと「Aは字は丁寧だけど内容が薄い。Bは字は乱雑だけど内容は濃い」などの意見が出てきます。そこで「振り返りは何のためにするの?」と子どもたちに問うと、「授業内容や自分自身の成長を振り返るため」という意見が出てきます。ここで、「振り返り」の意味や役割を子どもたちと共有します。

しかし、どんなことを振り返ったらよいか迷う子もいます。そのため、「ではどんなことを振り返ったらよいか、案を出してみよう」と問い掛け、子どもたちと考えます。出てきた意見をまとめたのが、「3年4組オリジナルレシピ」(写真)です。ラミネートして、子どもたちがいつでも見られるようにしています。

子どもたちの中には、オリジナルレシピなどで「振り返り」の視点や例を示しても、メタ認知しにくい子もいます。そんな子には、「間違った問題をそのままにしないで、解き直していたのがよかったよ」などと価値付け、サポートします。

また、子どもたちが自分でコントロールした学びだからこそ、「振り返る」意味が生まれてきます。教師が「教える」ばかりの授業を展開していると、「なぜできるようになったのか」を振り返っても、「先生の教え方が上手だったから」「先生の言った通りにやったらできた」などの内容になります。これでは、達成感を得たり、学習方法を高めたりすることにはつながりません。

次回は、「委ねること」について考えていきます。