前回は、学校の社会関係資本や心理的安全性を意図的につくり出す方法として、対話や共感的コミュニケーションが有効であることについてお話ししました。もう一つ、重要な役割を担うのがリーダーシップです。

日本の学校は、やるべきことが増えているのに、「ヒト、モノ、カネ」などのリソースが圧倒的に足りておらず、教員のモチベーションを維持することすら困難な状況にあります。校長が強いリーダーシップを発揮し、トップダウンで改革を推進しようとしても、教員にとっては「やらされ仕事」が増えるばかりで、モチベーションを下げてしまうことになりかねません。

今求められているのは、学校組織の社会関係資本を再構築し、学校運営への前向きな参画を促すファシリテーターの役割を担う「促進的リーダーシップ(facilitative leadership)」です。促進的リーダーシップは、「組織変革の中心的役割を担うのは教員である」という考えの下で、教員が主体性を発揮して挑戦できるよう促し、教員の学習や成長を支援する、リーダーの行動スタイルです。

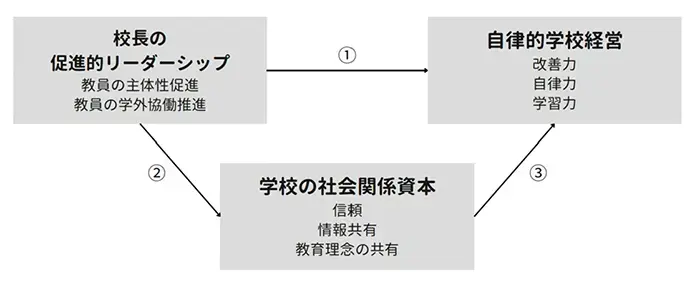

私が実施した調査では、校長の促進的リーダーシップが学校の改善力、自律力、学習力など、学校の自律的な経営力を高めることが分かりました(図1①)。また、校長のリーダーシップは直接学校の組織力を高めるだけでなく、学校の社会関係資本を強化し(図1②)、その結果として学校の自律的な経営を推進する(図1③)ことも明らかになりました。

この調査では、促進的リーダーシップに当てはまる行動として、以下を挙げています。読者の校長先生や勤務校の校長先生は、これらの行動がどの程度できているでしょうか。

・教員たちがやりがいを持って取り組める環境を維持している

・教員に対して信頼を示している

・教員たちが働きやすいと感じる環境を維持している

・教員一人一人の意欲を高めようとしている

・建設的な指導・助言をしている

・一人一人の仕事を認め、褒めようという姿勢がある

・率直な気持ちや意見を表現し、共有することを奨励している

・職場で安心して話せるような雰囲気を作ろうとしている

・教員一人一人の実践を適宜評価している

・多くの教員が意見を発言できる場を提供している

・教科指導や学級経営において、教員の主体的な判断・意見を奨励している

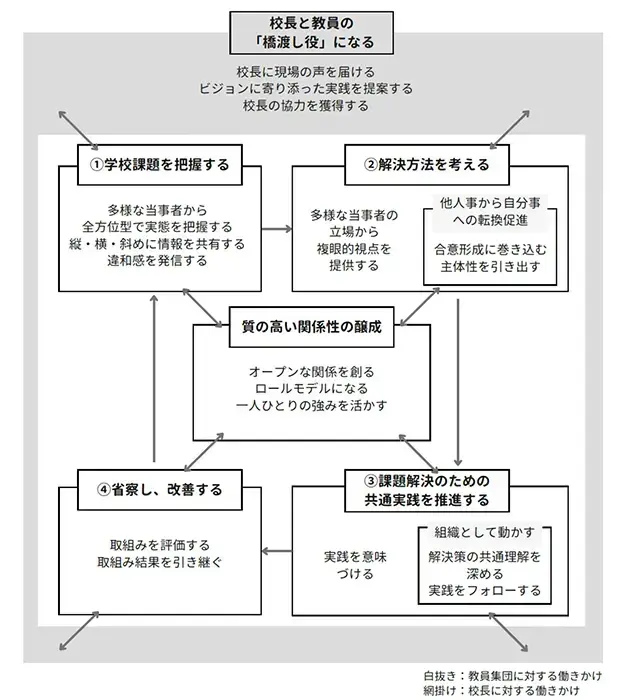

また、紙幅の関係で詳細にご紹介できませんが、校長のリーダーシップと連携したミドルのリーダーシップも、教員間の関係性の質を高める上で大きな役割を担っていることが分かっています(図2)。次回からは、いよいよ対話型組織開発で学校がどのように変わっていくのか、事例を通じてお話ししたいと思います。