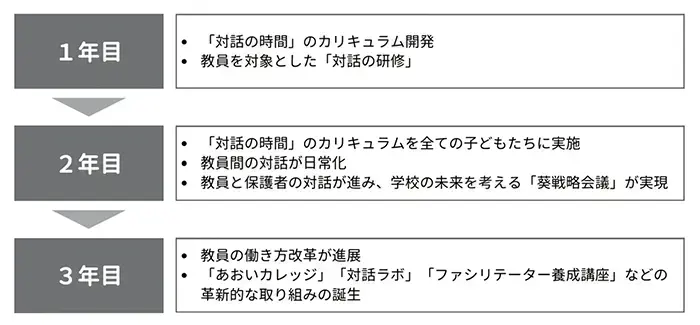

今回から対話型組織開発の具体的な事例を紹介していきます。初回は、京都市立葵小学校の取り組み(※)です。「子どもと教師の学びは相似形」と言われるようになったのは、2022年「令和の日本型学校教育」の答申以降ですが、葵小学校では17年から子どもたちと教師が共に対話を学びながら、授業改善と組織改革を実現してきました(図)。

初年度は、週1回1時間の学習活動である「対話の時間」のカリキュラム開発と「できる人からやってみる」を合言葉に、一部のクラスから実践を始めました。また、校内研修では、教師が「対話を生み出すファシリテーター」になるために必要なスキルを身に付け、対話の経験値を高めることを目指しました。

2年目には「全員で実践してみる」ことにチャレンジし、少しずつ対話の効果が表れ、3年目には対話で耕された関係性の土壌に、異年齢探究学習「あおいカレッジ」、保護者や地域住民と共に対話を学ぶ「ファシリテーター養成講座」など、たくさんの創造的な取り組みが生まれました。

中でも保護者と教員の「対話の会」では、参加した保護者から「目の前にいる先生が『○○先生』ではなくて、一人の女性に見えました。一人の人間として応援したいと思いました」という声が聞かれるなど、保護者と教員の間にありがちな「儀礼的な会話」ではなく、子どもたちを育てる真のパートナーとしての対話が生まれました。

さまざまな取り組みが展開する中で、教員は「教師としてあるべき姿」にとらわれることなく、目の前の子どもに最善の関わり方ができるようになりました。若手のリーダー的存在である先生は、「今までは、他人と自分を比べたり、自分の欠点にばかり目がいっていたりしたが、『自分らしさとは何か』を考え、『教師なのだからこうすべき』という、あるべき姿にこだわり過ぎていたことを認識できた。そのことに気付いたことで、先回りして指導したり、一方的に叱って指導したりすることが減り、子どもに委ねる指導ができるようになった」と語っています。

また、教室では、お互いの違いを「素晴らしいもの」と受け止める子どもが増えたといいます。こうした経験は、他者の視点で物事を見る力、他者に共感しながら聞く力、対立を恐れず対話をする力を育むことにつながります。実際、「こんなコミュニケーションが心地良いんだ」と学校で学んだ子どもたちは、家庭でもそれを再現しようとするなど、学校の学びが家庭に波及していきました。子どもの学び、教員の学び、家庭の学びを分断したものと捉えず、対話を通じてそれぞれのつながりを豊かにすることで、良い循環を生み出していった事例と言えるでしょう。

※本事例は2017~19年までの取材に基づいて執筆しています。なお、葵小学校の「対話の時間」や「対話の研修」などは、外部専門家として合同会社ファミリーコンパス代表渋谷聡子氏が協力されています。