今回は対話で学校の心理的安全性を高め、「個別最適な学び・協働的な学び」を推進する沖縄県うるま市立中原小学校の取り組みを紹介します。

以前、中原小学校の職員室の心理的安全性はそれほど高くはなく、「活発な議論ができない」「専門性の高い先生に対して萎縮や遠慮がある」「同じ学年では話しやすいが、違う学年の担任には相談しにくい」といった課題がありました。そこで、2022年度から校内研修の時間を用いて「対話の時間」を設け、協働の基盤となる関係性づくり、実践の共有、授業や学校の改善を目指しました。

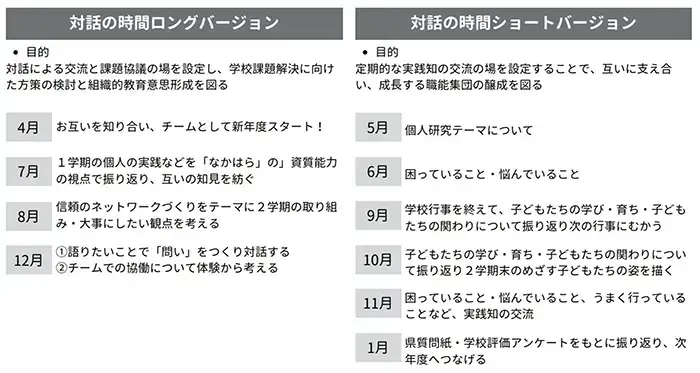

「対話の時間」は、NPO法人学校の話をしようの支援を受け、1回60分程度の「ショートバージョン」を年6回、長期休業中に2~3時間程度の「ロングバージョン」を年4回実施しました。「対話の時間」を校務として勤務時間内に実施するため、ICTを活用した情報共有や職員会議を年6~8回程度に減らすなど働き方改革にも取り組みました。

「対話の時間」を1年間実施したことで、「他学年の先生とも気軽に話せるようになった」「互いの想いや願いを聴き合うことで、共感したり、アドバイスをもらったりできるようになり、職員室の雰囲気が良くなった」という声が聞かれました。また、これまでは「きちんと準備してからでないと提案はすべきではない」という雰囲気が、校長の「まずはやってみよう」「トライ&エラー&トライアゲイン」の呼び掛けもあり、学校全体が「失敗してもいいから、まずはやってみる。やったことから学び、やってみてうまくいったものを残していこう」と変化していきました。

教員の変化は、子どもたちの児童会活動の活性化にもつながりました。教員が「やってみて、学ぶ」の効果を実感したことで、子どもたちに対しても「失敗してもいいから、まず子どもたちに任せてみよう」と思えるようになりました。これまでの児童会活動は「先生にやらされる楽しくない仕事」と感じていた子どもたちも、徐々に主体性を発揮し、「自分たちで学校を楽しくできる」ことを実感し、自信を持つようになったそうです※。

こうして良い変化が生まれた中原小学校ですが、校長を含むコアチームメンバー全員が22年度末に他校へ異動となりました。しかし、その後も「対話の時間」を経験した教員がコアチームの一員となり、新たに着任した校長と共に、対話の取り組みを継続しています。心理的安全性は一度つくられたら完成というものではありません。心理的安全性は組織の挑戦や創造の土壌となるものであり、耕し続ける必要があるのです。

なお、私たちのNPOはこうした取り組みを広げるクラウドファンディングに挑戦中です。リターンとして学校の取り組みなどをまとめた冊子を予定しています。

※中原小学校の取り組みは心理的安全性構築に関わる研修やコンサルティングを行うZENTech(ゼンテク)が主催する「心理的安全性AWARD2023」のシルバーリング賞を公立学校として初めて受賞しました。