今回は、子どもたちの個別最適な学びを実現するために、まずは教員の個別最適な学びを実現しようと校内研修の在り方を変えた埼玉県戸田市立美女木小学校の取り組みを紹介します。

美女木小学校は、従来の「全教員が共通のテーマで行う」校内研究では教員が「やらされ感」を感じ、「他人事」の研究になってしまうことに課題を感じていました。そこで、教員が「学びたいテーマを、学びたい人から学ぶ」校内研修を実現したいと考えました。

しかし、従来のやり方に慣れている教員には、「学校の研究として成立するのか」などの戸惑いがありました。加えて、当時の美女木小学校の職員室は、「人前で批判的な意見を言いにくい」「チャレンジできる文化や雰囲気が必要」など、心理的安全性が確保されているとは言えない状態でした。

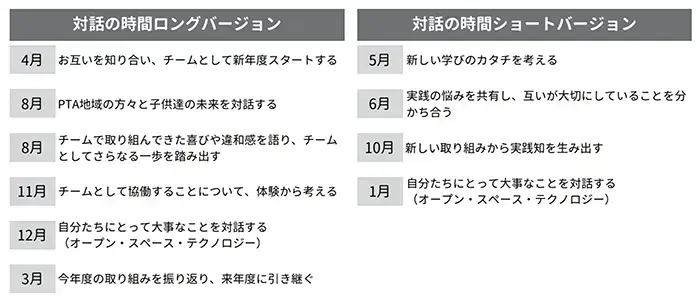

そこで、チャレンジの土台となる教員間の関係性として「ありのままでいられる職員室」を目指し、NPO法人学校の話をしようの支援を受けて「対話の時間」を実施することになりました(図)。

教員が学びたいテーマは「自由進度学習」「哲学対話」など多岐にわたりました。教員はチームごとに関心のある分野の専門家に研修講師を依頼するなど、自分たちで学びの場をつくりました。さらには各チームが学んだことを年3回の「シェアタイム」で共有し、年間を通じて授業を公開し、互いに授業から学び合えるようにしました。

これらの取り組みを通じて、「なんの不安もなくチャレンジできる雰囲気になってきた」というような心理的安全性の高い状態になったことで、それぞれの教員が「自分が良い」と思う実践を気兼ねなく試すことができるようになったそうです。

また、「対話の時間」で「聴くこと」の重要性を体験したことで、教員はそれまで以上に子どもたちの考えをじっくり聞くことができるようになりました。教員の考えを押し付けるのではなく、「どうしたいのか」「どうなりたいのか」と子どもたちの意思に寄り添う指導を意識するようになったそうです。教員間の関係性や教員の指導観・子ども観の変化は、授業や生徒指導の在り方を変えました。その結果、子どもたちは自分で考えて行動したり、挑戦しようしたりする姿勢が見られるようになりました。他人任せではなく、自分自身で考えて行動できる児童が増えてきたといいます。

教員が変わることで子どもとの関係性が変わり、子どもが自ら変わっていく。これは教師が子どもを変えようとするアプローチとは、全く異なるものです。「ありのままでいられる職員室」だからこそ、新しい実践に挑戦し、挑戦から学び合うことで教師としての自分の在り方や指導を変えることができたのではないでしょうか。