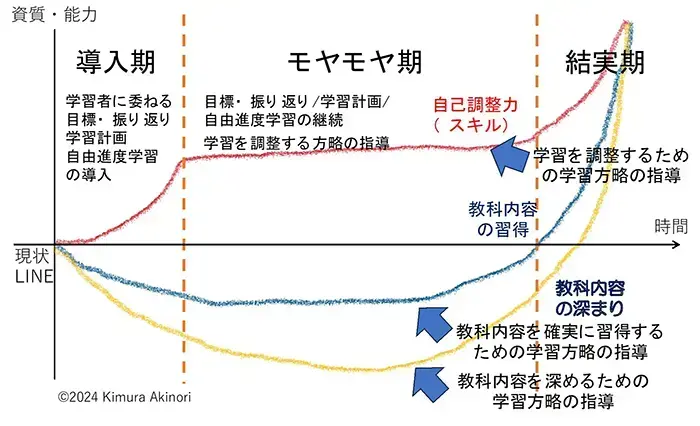

学級で自己調整学習に取り組むと、それが実を結ぶまで図1のような道筋をたどります。この図は、私自身が小学校で実践した経験や共に授業づくりをした先生方の意見、携わった校内研究の様子を基に作成しました。

自己調整学習を始め、学習者に学習活動を委ねることで、子どもたちが学習を調整する力(自己調整スキル)が高まっていきます。授業に学習計画表や学習を振り返る仕組みを導入することで、子どもたちがそれらのやり方を習得するからだと考えられます。しかし、「導入期」の子どもたちは学習を調整することに意識が向くため、教師主導で行われた授業に比べ、教科内容の習得や学習の深まりについては、これまでのような充実が見られないと感じてしまうことがあるようです。

次に、自己調整スキルが一定以上まで高まると、自由進度学習や学習計画表を記述する取り組みを継続していても、子どもたちの自己調整スキルの高まりや、このような授業の在り方に対する効果が見えにくくなってきます。また、この時期の教師は、教科内容の習得や深まりについても十分な成果を感じることができなくなり、焦りを感じるようになります。これを「モヤモヤ期」と呼んでいます。

しかし、教師がモヤモヤしていても、取り組みを継続することで子どもたちの自己調整スキルは確実に高まっています。「モヤモヤ期」を抜け出すために重要なことは、学習を調整するための方略、教科内容を習得するための方略、教科内容を深めるための方略を指導することです。これらの方略を身に付けていくことで、子どもたちは自らの学習を調整しながら、教科内容を習得したり深めたりできるようになっていくのです。

最後に、子どもたちが学習方略を身に付け、それらを適用しながら学びを進めていくと、自ら学習を進め、教科内容を習得し、深める「結実期」に入っていきます。「結実期」を迎えた先生方は「子どもたちに委ねた方がテストの平均点が高い」「テストの点数だけでなく、子どもたちが深く考え、深めた考えを他者に伝えようとする姿がたくさん見られるようになり思考力も高まっているように感じる」などと話されます。学習者が自らの学習を調整し、主体的な学びを実現するためには、学習方略を子どもたちにどのように身に付けさせていくのかが鍵になるのです。