自己調整学習が結実するためには、学習者が学習を調整することにつながる学習方略(自己調整学習方略)を身に付けることが重要です。学習方略については、これまでさまざまな研究によって明らかにされてきた数多くの知見があり、それらを子どもたちが身に付けていくことが重要であると考えます。

しかし、研究によって明らかにされてきた方略を学校教育の中で児童生徒の指導・支援に生かしていくためには、それらの方略を学校現場になじみのある言葉や、具体的な学習者の姿を表現する言葉に変換する必要があります。また、それらの方略をどのような場面で、どのように適用していけばよいのかを体系的に示さなければ、教科学習が中心に行われている学校において、学習方略の指導を行うことが難しいと考えます。

そこで、学習者が学習を調整するための方略を表1のように整理しました。この表では、学校での授業に合わせて「見通す」「実行する」「振り返り」のフェーズに学習方略を整理しました。そして、それらのフェーズを具体的な授業の場面に当てはめやすくするために、「課題」「目標」「計画」「推進」「確認」「調節」「評価」「帰属」「適用」と9のプロセスに分類しました。

こうして、それぞれのプロセスで育成する学習を調整するための方略を学習者の姿を表す言葉で示しました。ここで示した方略を適用し、授業や日常生活の中で学習・生活を調整することを何度も経験をすることで、自ら主体的に学びを進めることができるようになると考えます。

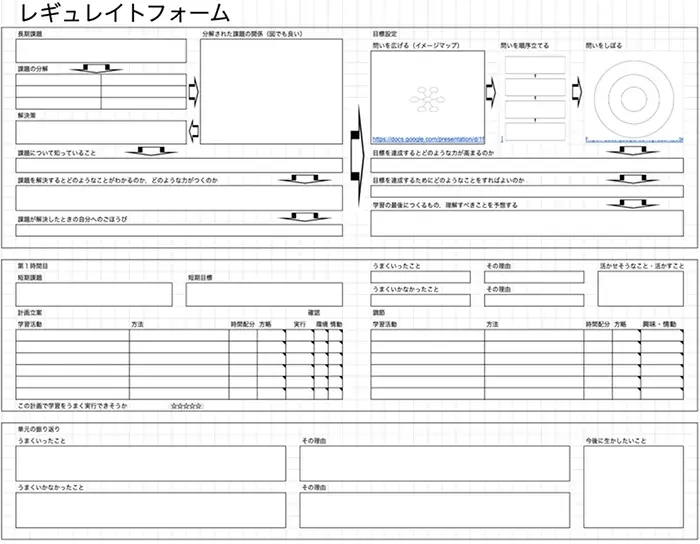

このような方略を学習者が自然と体験し、身に付けていくために学習計画表を配付し、自ら学習計画を立案することが効果的だと考えます。図1は、学習者が行動・動機付けをメタ認知し、調整することを目指して作成した学習計画表(レギュレイトフォーム)案です。このフォームでは、表1に示されている学習方略を適用して自らの学習をメタ認知し、調整することができるようになっています。この案を基に、子どもたちの発達段階に合わせて適用する方略数を調節して活用することにより、授業の中で子どもたちが学習を調整する場面をつくり出すことができ、学習を調整する方略を身に付けることにつながっていくと考えます。