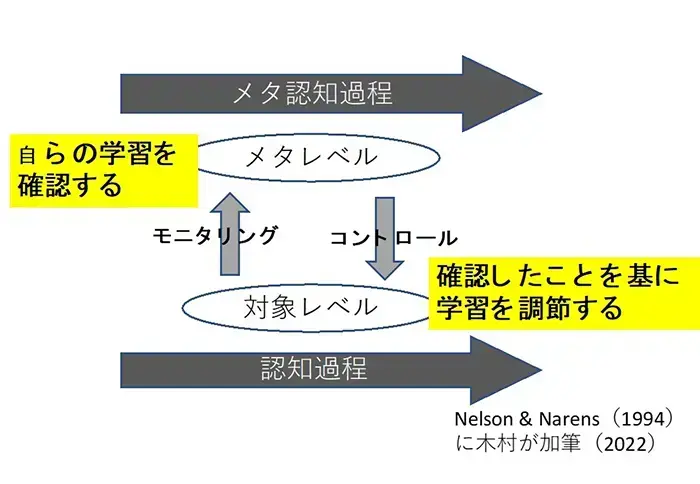

学習者が学習を調整し、主体的に学びを進める上で、自らの学びをメタ認知することが大切です。メタ認知を促すために、今日の学校教育では学習の振り返りがよく行われています。

「振り返り」と聞くと、単元や授業の終末に分かったことを記述するといった印象が強いのではないでしょうか。しかし、メタ認知を促す振り返りは、単元や授業の終末だけに行われるものではなく、授業の導入時にこれからの学習活動を見通す際や、展開時に学習がうまく進んでいるのかを確認する際にも行われるべき行為です。図1のように自らの学習を確認し、調節するサイクルが回り続けることで、主体的に学びにつながると考えます。

それでは、実際の授業の中で、どのようにしてこのようなサイクルを回していけばよいのでしょうか。まず、授業の導入時に当たる「見通す」フェーズでは、これから学習する教科の前時の学習などについて振り返り、思い出す必要があります。その際に、これまでに「何を学んできたのか」「うまくいっていたことは何か(成果):その理由」「うまくいっていなかったことは何か(課題):その理由」といった視点で振り返ることが効果的です。こうして振り返ることで、これまでに学んできた学習内容が想起され、成果を継承するとともに、課題を改善して次に学習に臨むことができます。

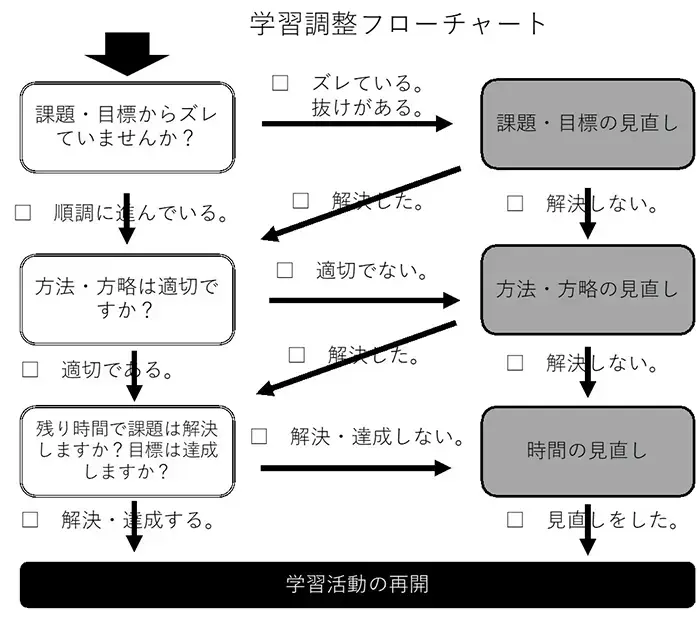

次に、授業の展開部分に当たる「実行する」フェーズでのメタ認知です。ここでは、学習者が自らの学習を確認する時間を意図的に設けます。学習を確認する時間は、学習者が学習を実行しながら、自らのタイミングでメタ認知ができるようになるための時間です。その際に、「課題や目標からズレていないか」「方法・方略は適切か」「残り時間で課題・目標は解決・達成するのか」の3点を確認し、必要に応じて調節することが効果的だと考えます(図2)。

最後に、「振り返る」フェーズでのメタ認知です。ここでは、学習内容として分かったことと、学習を終えての成果と課題、そのような学習結果に至った理由を記述します。成果と課題を理由とともに記述することで、次の学習の見通しを明確にすることができ、動機付けを高めることにもつながります。

このように自らの学習を常にメタ認知しながら学びを進めることで、学習者が自ら主体的に学習を調整しながら学べるようになるのです。