学習者が主体的に学びを進めるためには、学習行動を調整するとともに、自らの動機付けをメタ認知し、調整していくことが重要です。動機付けとは、課題の解決や目標の達成に向けて行動を起こしたり、その行動を持続させたりするための要因となるものです。学習者が主体的に学ぶ上で、自らの感情をメタ認知し、動機付けを高めたり、低下しないようにしたりして調整できるようになることは重要であると考えます。

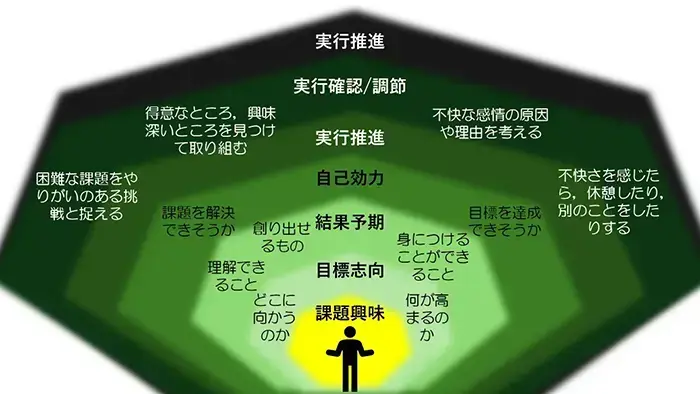

図1は、動機付けを調整することについてのイメージ図です。まず、学習者が課題と出合った際に、課題に対しての興味を高める必要があります。その際に、これまでの自らの学習を想起(メタ認知)し、課題を身近なこと、知っていることと結び付けます。そして、この課題を解決するとどのようなことが分かるのか、どのようなことができるようになるのかを考えることにより、課題に対する動機付けを高めることにつながると考えます。

次に、課題を基に設定した目標を達成するために、「目標を達成するためにどのようなことをすればよいのか」「目標を達成すればどのような能力が高まるのか」「学習の最後に、つくり出せるもの、理解できること、身に付けることができることは何か」を考えることにより、目標達成に対する動機付けが高まると考えます。

このように課題と目標に対する動機付けを高めることができたら、次に立案した計画で「課題を解決することができそうか」「目標を達成することができそうか」を考えます。このような視点で自らの計画を確認することにより、学習の見通しがさらに明確になり、その後の学習への動機付けが高まると考えます。

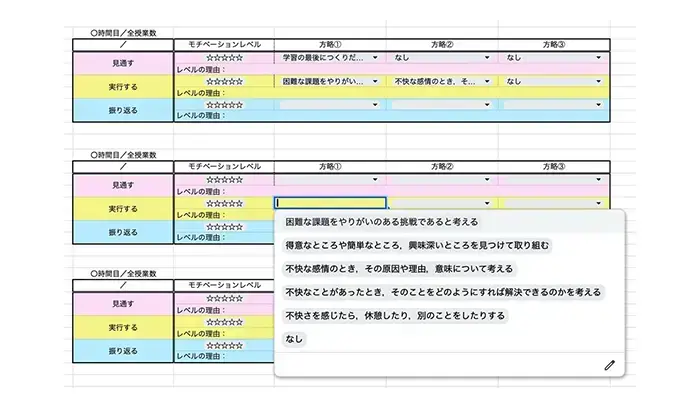

次に、計画を基に学習が推進されていくと、学習に対する動機付けの低下が想定されます。そこには、難しい問題に出合い興味を失ったり、疲れて集中力が切れたり、おなかがすいて学習に向き合いにくくなったりとさまざまな要因が考えられます。学習者は、自らの感情を確認しながら、動機付けを調整することが主体的な学びを持続させることにつながると考えます。動機付けを調整できるようになるためには、図1の実行確認/調節に示した動機付けを調整することにつながる方略を授業などで適用する経験を積み重ね、身に付けていく必要があります。そのような経験を授業の中で積み重ねることができるようにするためには、図2のような教材を学習者に配付し、動機付けをメタ認知し、方略を適用することができる場面を設定する必要があるように思います。