前回は、複業が教師自身のマインドセットをどのように変えるのかについて考えました。今回は、教師に起こった変化が学校や子どもたちにどのような影響を与えるのかを考えます。

複業でSEO記事を量産していた頃、私は「人に読ませるコンテンツの作り方」を学びました。コピーでつかみ、リード文で関心を引き、本文は読んでいて疲れないように構成する。この視点は、動画制作にも生かされました。

ただ、教室は動画とは違ってライブの場であり、実習や周囲との関わりを体験できます。この「リアルな場の強み」にコンテンツ制作の技能を掛け合わせることで、普段子どもたちが触れている動画などとは性質の違う価値を生み出せ、子どもたちが積極的になる工夫ができました。

学校の仕事は、業務の多さから「手戻りを少なくすること」が求められます。確かに、段取りの悪さで無駄な手間が増えるのは避けるべきです。しかし、「とにかく手戻りを減らす」ことが優先され過ぎると、クオリティーの追求が二の次になり、結果として「半端なアウトプット」に終わることもあります。

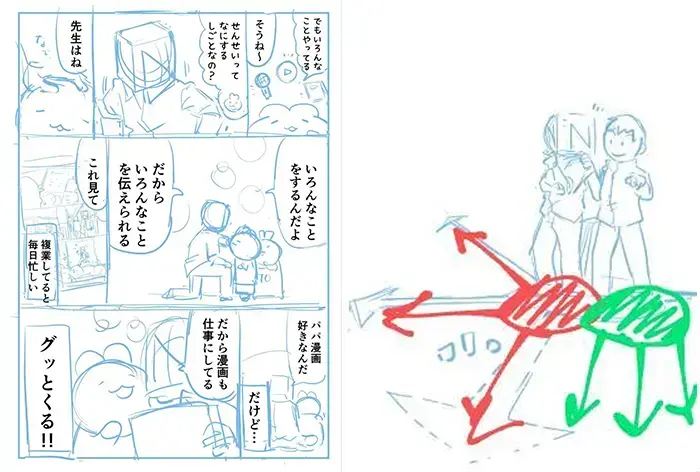

拙著『先生が複業について知りたくなったら読む本』のイラストを担当してくださったパパ頭さんとは何度も微調整を重ね、最後まで粘り強くイラストの手直しを続けてくれました。もし、学校現場でもここぞというときの粘り強さを発揮できる文化が根付けば、学校は今よりさらに面白くなるのではないでしょうか。

非常勤講師と個人事業主を兼務していた頃、私は授業の合間にキャリアの話をしていました。ある時、自分のキャリアを引き合いに出し、「このまま個人事業主として生き続けた場合」と「今から会社員になった場合」の収入構造の違いを対比させ、子どもたちに議論させました。

教室は真っ二つに割れ、子どもたちが激論を交わしていました。人それぞれでどちらが正しいということはありませんが、考えるきっかけを持つことが重要であり、きっかけを与えられるのはキャリアに関する手触り感を持っているからこそだと思います。キャリアに対する造詣がさらに深まった今なら、もっと面白い議論を子どもたちと展開できるだろうと、想像するだけでワクワクします。

本記事では複業が学校や子どもたちに与える影響について述べてきました。まだまだたくさんあるのですが、他の影響については拙著『先生が複業について知りたくなったら読む本』に任せます。次回は「教師が複業をするためにクリアしなければならない課題」 について解説します。