前回は、複業を通じて得たスキルが教育活動に転移できる可能性について考えました。今回は、実際に複業を始める際に直面する法律や手続きの課題について整理します。

公立学校の教師は 「地方公務員法」 により、教育委員会の許可なしに報酬を得る仕事はできません。特に「営利企業への従事制限」(第38条)の影響で、多くの複業が制限されています。

比較的許可されやすいのは以下のような活動です。

・教育関連の講演や執筆活動(研修講師、書籍・記事執筆など)

・専門知識を生かした活動(大学での非常勤講師、NPO活動など)

・地域貢献活動(自治体との協働プロジェクトなど)

一方、許可が下りにくいのが 営利目的の活動 です。YouTubeの広告収益、オンラインビジネス、会社経営などは 事業承継など特殊な例を除き、許可された例はほぼありません。

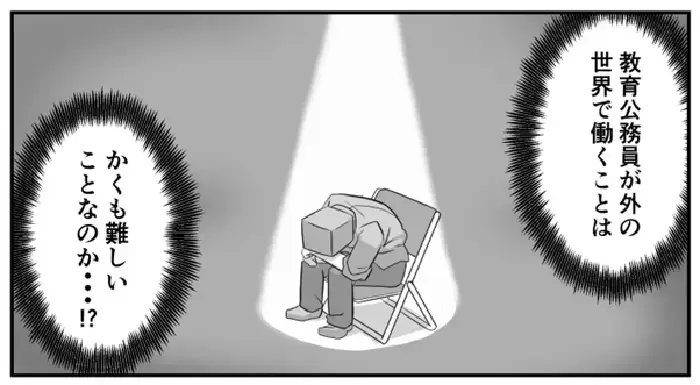

複業を始めるには「兼業許可申請」が必要ですが、ここで問題になるのが「手続きの煩雑さ」と「職場の空気感」、そして「許可基準の不明瞭さ」です。

【許可申請の課題】

・申請書類が自治体ごとに異なり、必要書類の準備に手間が掛かる場合がある

・許可の判断基準が不透明で、個別判断を行う関係で時間がかかる

・管理職が複業に否定的なケースも

例えば、複業を希望した教師が「本業に支障が出るのでは」と校長にいさめられるケースなどもあります。書類上の許可の可能性と、学校文化として受け入れられるかは別問題であるというのが現状です。

また、理解ある管理職のおかげで申請を委員会まで届けることができたとしても、教育委員会によっては許可の基準を設けていない場合があったり、設けていてもディフェンシブな運用をしている場合が少なくありません。それらの要素が幾重にもかみ合い、教師がこれまでに行ってきたような伝統的な複業以外は、不許可になってしまうケースが多いのです。

ここまで、教師が複業をする際にクリアしなければならない法的・手続き面の課題について解説してきました。こうした手続きや法律の壁を乗り越えながら複業に取り組んでいる教師の事例や許可申請の方法については、拙著『先生が複業について知りたくなったら読む本』で詳しく解説していますので、参考にしていただければ幸いです。