前回は、教員の複業制限がもたらすリスクについて論じました。今回は、その先の話として、これからの教員の働き方について考えます。

私は現在、簡単な申請をすれば、利益相反のない範囲で複業ができる会社で仕事をしています。こうした柔軟性があることで、職場の外の世界に触れながら、職場に別の視点を持ち込むことができると実感しています。

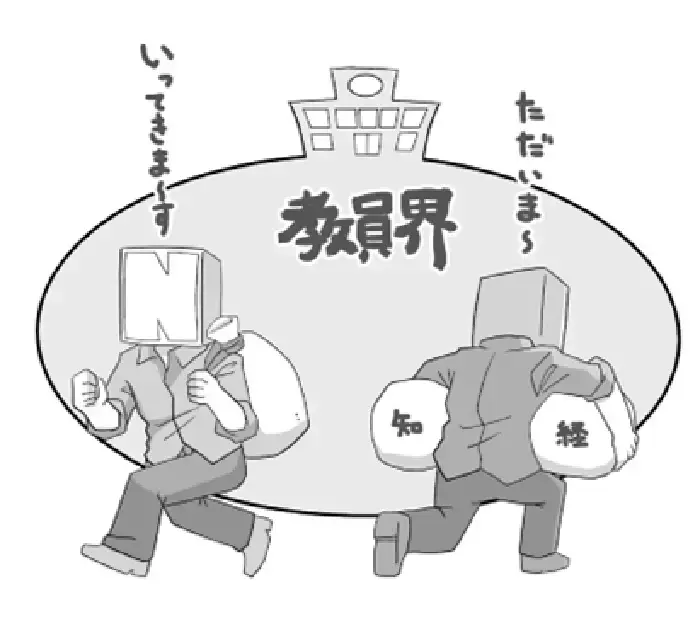

複業を弾力化することで、教員も社会と接点を持ち、その経験を教育に還元できます。特に営利事業者の論理と言語に触れることは、学校とはより距離がある営みであり、この距離がもたらす学び(越境学習)の効果は大きいと考えています。

すでに1年程度の出向を実施している自治体もあります。素晴らしい取り組みである反面、1年では企業にとっても教員にとっても短いのではないかというのが私の所感です。仮に学校現場に誰か助っ人が来てくれるとして、1年間と事前に分かっていれば限定的な業務を任せようとするでしょう。一方で、3年であれば、本格的な教育を施したくなり、出向者もより深い経験を得ることができます。

3年間学校現場を離れて民間企業の社員として働いた先生が、復職してどんな仕事ぶりになるのか、想像しただけでワクワクします。

複業や出向とセットにすべき仕組みが、アルムナイ採用(退職者の再雇用)です。これは、大手企業ですでに導入されており、パナソニックグループでは中途退職者のコミュニティーを運営する取り組みも始まりました。退職者と関係を切るのではなく、別の組織の観点から協業の道を模索したり、再度転職を検討した際にパナソニックを候補に入れられたりすることを意図した取り組みです。

一度学校の外に出て新しい経験を積み、成長した後に再び教育現場に戻る。これが可能になれば、学校は即戦力かつ新たな価値観を持つ人材を受け入れることができ、より活気のある場所になるでしょう。

私もいつか戻りたいと思う元教員の一人です。教員は子どもたちの成長の瞬間に立ち会える、この上なく尊い仕事だと言い切れます。辞めたからこそ、こんな良い仕事は他にないのではないかと強く思うのです。私にはまだ果たすべき使命が学校の外にありますが、いつか何らかの形で学校現場に戻って外で得た知見を還元したいという気持ちはくすぶり続けています。

もちろん、私が学校現場に戻る頃には、教員の複業の問題は今より前進しているはずです。次回、最終回では私たちが果たすべき使命、特定非営利活動法人越境先生の今後の展望についてご紹介します。