「奥さんは何しているの?」「奥さん助かるね」などと、育休中も時短勤務の時もよく言われました。

時短勤務で働き始めた2021年4月。妻は保育士を退職し、無職でした。「奥さん無職なのに、時短で働くの?」と聞かれることもありました。妻は、在職中から取り組んでいたヨガ講師の資格を取り、個人事業主として動き始めていました。そして活動が広がり、健康スタジオや学童保育などで、日中から夕方にかけてヨガ講師として働くようになりました。

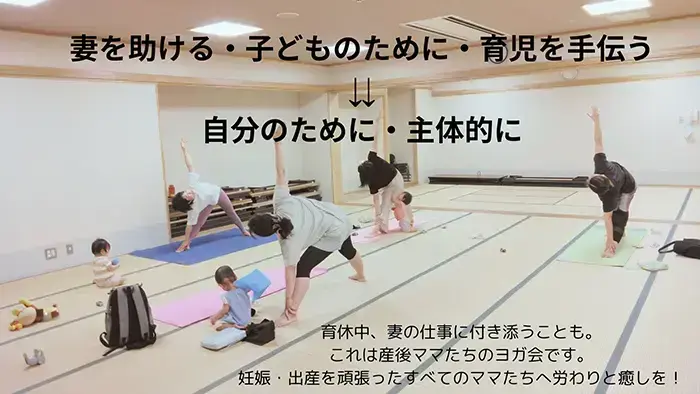

そのため、幼稚園への迎えや夕方の家事を私がすることが増えました。しかし、22年9月の出産を契機にヨガ教室は一時中断。私が育休を取得し、出産の3カ月後から妻はヨガ業を再開させました。今度は自宅スタジオを開設し、午前・午後と自宅で教室を開くようになりました。そのため、私と娘は子育て支援センターやショッピングモールなどに行くことが増えました。「妻は仕事です」と言えば「お父さん、すごいね」と褒められ、「家にいます」と言えば「奥さん助かるね」と言われる。そのようなことがたくさんありました。

今の日本では夫婦どちらかが子育てに関われば十分というような風潮があり、夫婦がそろって子育てをすることに違和感を覚える人も多いように思います。また、男性が育休を取るのは「妻を助けるため」と考えている人が少なくありません。私自身にも「妻のため」「子どものため」という気持ちはありましたが、「自分自身のため」という気持ちを強く持っていました。自分が育児に関わりたい、子どもと過ごす時間を取りたい、妻にやりたいことをやってほしい。そうした思いで育休を取ったと言いたいのです。

どうしても女性と代われない部分はありますが、男性にできることもたくさんあります。家庭内におけるフェアなパートナーシップや、男性がどう振る舞うのかという社会的ロールモデルを自分の子どもや世の中に向けて発信していきたいとの思いもありました。身近な大人の姿を子どもはよく見ていますし、身近な存在から社会が変わっていくと感じているからです。そうした日々の中で、「妻を手伝う、育児に協力する」という夫婦構造の解体や、「家事は自分事」という気持ちの変化などがわが家では起きました。

本来、家事も育児(子の発達)も、自分が主体であるはず。これまで「やってもらう」感覚に慣れて生きてきてしまったと反省しつつ、「主体になるのは自分である」という感覚を親子ともども見直しています。これは、学校や学級でも言えることではないでしょうか。自分のクラスをつくるのは、先生だけではなく、子どもも一緒です。