語りは「点」ではなく「線」で語ることが重要です。

今回は「つなぐ力」に焦点を当て、語りを行う前後の実践を紹介します。「つなぐ力」とは、次の3つをつないで語る力を指します。

①語りをつなぐ

②子どもをつなぐ

③先生をつなぐ

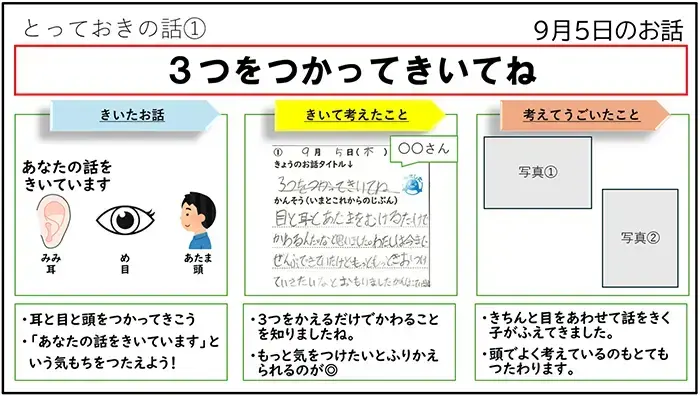

語りをつなぐために、私は語る前に必ず過去の語りをさかのぼるようにしています。今まで自分が何を語ってきたのかを振り返ることで、一貫したメッセージを伝え続けられるようになります。語った後は、画像のような掲示物や学級通信に「教師が語った話の内容」「子どもが振り返りシートに書いた考え」「語りの後に子どもがやってみた行動」の3つを載せ、次の語りにつながるようにしています。学級通信は、保護者にも語りの内容を伝えられます。もちろん、語ったことを教師が自ら行動で示すことが大前提です。「言行一致」を教師も子どもも常に意識します。

子どもをつなぐために、私は語る前に「この前○○さんがこんなことを言って(して)いたよね。今からその考え(行動)につながる話をするよ」と伝える場合もあります。子どもを起点として語り始めることで、語りを一緒に聞く子ども同士のつながりを意識できるようにします。

また、語った後は、語りの中で出てきた合言葉を子ども同士でも使えるようにします。例えば、物に触って数や状態を確認することを「物にあいさつ」という合言葉で語った後、実際にやっている子がいたとします。その時は「あっ、○○さんがやっていることってもしかして…?」と投げ掛けます。すると、「さっき先生が話していた『物にあいさつ』だね!私もやってみる!」と言う子が出てくるわけです。こうしたやりとりを積み重ねると、ゆくゆくは子ども同士で合言葉を使って語り合えるようになります。

先生をつなぐために、私は他の先生が話していたことを自分の語りに取り入れたり、逆に他の先生の話につながるように語りの内容を工夫したりしています。例えば、式や集会で校長先生が話していたことや学年集会で他のクラスの先生が話していたことを元に、教室での自分の語りにつなげます。これを私は「チームで語る」と呼んでいます。

ここまで、語りを磨くための5つの力を紹介してきました。次回からは、1学期・2学期・3学期それぞれの「とっておきの話」を「低学年向け」と「高学年向け」に分けて紹介します。