私たちは学校からご相談をいただくと、まず課題や目指す姿を丁寧にうかがい、その後、教員研修の時間を活用して先生自身がSELを体感するワークを行います。代表的なワークが「エンパシーサークル」です。車座になって対話をし、話し手の感情や背景にあるニーズに気付き、共感を育みます。

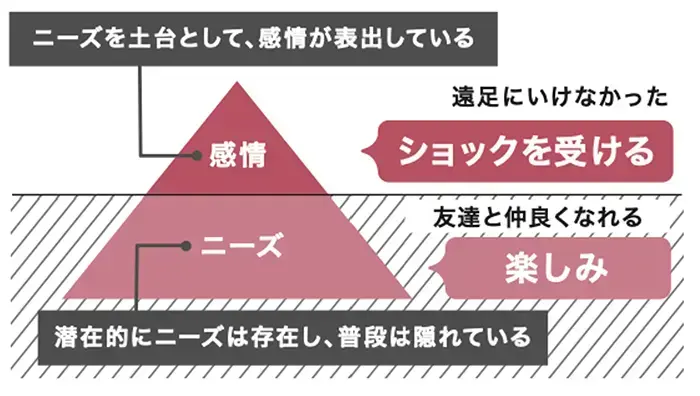

図の通り、人は「ニーズ」が土台になって感情を生み出しています。ニーズとは、「○○したい、○○されたい」といった願望や大切にしたいことで、潜在的に常に存在しており、非常に捉えづらいものです。しかし、自分の感情を理解するためには、ニーズに目を向けることが欠かせません。

自分のニーズが満たされていると「うれしい」「安心した」「感謝」などの感情が湧き、満たされていないと「悲しい」「悔しい」「怒り」といった感情が生じます。例えば、遠足に行けなかったときに「ショックを受けた」と感じた場合、背景には「友達と仲良くなれると思っていた」など「楽しみ」というニーズがあったりするのです。

もし、あなたの周りに、よく「怒り」の感情をぶつけるような方がいたとしたら、その背景には「認められたい」「聴いてもらいたい」などのニーズが潜んでいるのかもしれません。

ニーズの把握は、感情を理解し、付き合っていく上で重要な過程です。その過程がなければ、上記のような「怒り」の感情をぶつける人は、何の解決もなされないまま孤立していくでしょう。対話を通して他者からの視点を得ながら感情の土台となっているニーズに気付き、自身や他者の理解を深めていくことが不可欠なのです。私たちはその必要性から、感情とニーズの関係性を実感しながら対話を促進するツール「感情対話カード」を制作しています。

対話の際には、良しあしの判断をしないノンジャッジメンタル(第6回を参照)の姿勢で、話し手の思いを傾聴します。また、対話のルールには、「話したくないことは無理に話さない、無理に聞かない」という項目も入れられるとよいでしょう。

SELを体感的に理解しながら対話の文化が醸成されていくと、教員間で「人と人との関係性」ができあがり、連携が生まれ、心理的安全性が高まります。すると、失敗が許容される雰囲気が育まれ、挑戦が歓迎されていくようになるのです。

この土台があってこそ、教職員から変革のアイデアが生まれるようになります。また、子どもたちからも「これがやりたい!」という思いが語られるようになっていくのです。