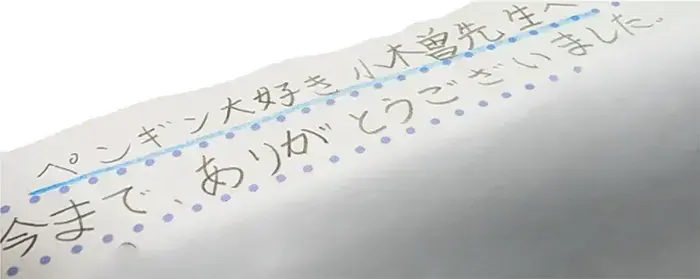

先日の個別懇談会に来たのは、5年前に担任していた子のお母さん。当時4年生だったAさんは、今では中学2年生になっています。今も私の家には、Aさんからもらった手紙が大切に保管されています。そこには、こんなことが書かれていました。

先生の「とっておきの話」が、私の毎日の楽しみでした。それだけで学校に行くのが楽しみでした。先生が話してくれたこと、いつまでも忘れずにいます。ありがとうございました。

そして今年度、私はその妹のBさんを担任することになり、5年ぶりにお母さんと再会しました。

「下の子が喜んでいましたよ。お姉ちゃんから毎日のように聞かされていた、先生の『とっておきの話』を、今度は直接聞けるって。上の子も今でも覚えていて、この前もペンギンのお話、勇気と協力のことを話してくれました」

5年間という時を経てもなお、心に残り続ける話があります。いや、もうそれは私の話ではなく、Aさんが自身の話として昇華したのでしょう。

時として教師の語りは、その子の人生にわたって心に刻まれる話になることがあります。この点において、「とっておきの話」は教育の不易だと私は思います。目の前の子どもたちを想い続ける限り、「とっておきの話」は今後も色あせることなく、こうしたすてきなドラマを生み出し続けてくれるのです。

どんな教師も、子どもたちに向かって話すという行為は、普段何気なくやっていることです。それを意識的かつ意図的に少し工夫するだけで、「とっておきの話」につながるヒントはきっと得られます。

また明日も、先生の話を聴きたい。

また明日も、先生に会いたい。

そんな関係性をあなたも目の前の子どもたちと築いていってください。きっと、あなた自身の「とっておきの話」が導いてくれるはずです。

今日も私は、Aさんからもらった手紙を読み返し、Bさんが待つ明日の教室で語る話を思案しながら、次の本の執筆に向き合っています。

本連載も惜しくもお別れの時が来てしまいました。読者のあなたに最後に一つだけ、最も重要なことを伝えさせてください。それは、どんな教育実践も子どもありきということです。私がこれまでずっと積み重ねてきた語りの実践も、いつもその時担任をしていた学級の子どもたちと共に創り上げてきたものです。

どうか目の前の子どもたちから、目をそらさないでください。

これまで本連載をお読みいただき、本当にありがとうございました。(おわり)