「自分と似た境遇で苦しんでいる高校生を助けたい」 ――。定時制・通信制高校の若者を社会につなげ、進路決定をサポートするNPO法人「D×P」。理事長の今井紀明氏自身も、10代の頃にイラク人質事件の被害者となり、帰国後は誹謗(ひぼう)中傷に苦しみ、社会から距離を置かざるを得ない若者の一人だった。社会から孤立し、絶望に打ちひしがれる10代の命を、なぜ今井氏は見つめ続けるのだろうか。今井氏の支援の裏に隠された理念と情熱に迫る。(全3回の第1回)

D×Pは、10代の孤立を解決することを目的に立ち上がりました。

特に、通信制や定時制の高校にはさまざまな事情を抱えた生徒がいて、孤立しやすい状況にあります。文科省によると、通信制高校に通う生徒は昨年度時点で20万人以上に上り、過去最多を記録しました。その多くは、不登校や高校中退の経験者です。経済的にかなり苦しい家庭の子供も一定数います。

私が最初に関わった学校は通信制高校でした。そこで、自分の想像以上に不登校経験者が多い実態を目の当たりにしました。先生からは「自分たちはかなり頑張っているけれど、卒業後、就職せずニートになる子が多い」というやりきれない思いを日々聞きました。実際、文科省の2020年度学校基本調査によると、高校卒業後に進学も就職もしない生徒の割合は全日制で4.3%ですが、定時制高校で15.9%、通信制では32.3%に上ります。

国の取り組みを見ても、義務教育から離れた若者に対する進路支援や生活そのもののサポートがとても少なく、課題がありました。

「ひとりひとりの若者が自分の未来に希望を持てる社会」をビジョンに掲げています。そして、それを具現化するために、必要不可欠な3条件があると考えています。

まず、3つ以上の居場所や頼れる人をつくること。通常だと、家庭・学校・職場が当てはまりますが、義務教育や社会から離れた若者の中には、家庭や学校が安心できない場、頼れない場となっているケースも多くあります。次に、命をつなげられる安定的な収入。将来に希望を持ちながら生活するためには、月に20万円以上は必要でしょう。最後に、安心して暮らせる住まいや居住環境です。

この3つの条件がなるべく幼少期の段階から整っていれば、自分の将来や社会を肯定的に、希望を持って受け止められるのではないでしょうか。D×Pでは、何らかの理由で安心して毎日を送れていない若者に対して、この3条件をクリアした生活が送れるよう、福祉と教育の2つの視点から支援を行っています。

関西の定時制高校や通信制高校の中に入って実施するオフラインの取り組みと、SNSを活用したオンラインの取り組みの両面から、ハイブリッドに高校生たちと社会をつなげています。各取り組みを個別単体に進めるだけでなく、それぞれが連携しながら、多面的に子供たちを支援する体制を構築しています。次のような取り組みがあります。

どの子供との関わりも、強く心に残っています。強いて挙げれば、2年間ほど関わり続けていた高校生でしょうか。自宅に長年引きこもって、親と一緒でなければ外出できない状態でした。2年くらい関わり続けて、ついに去年、在宅勤務がメインの企業に就職できたのです。その子の長所や好きなことをずっと探りながら、接点を減らさずにサポートを続けてきました。長期的に支援することの大切さを改めて痛感しました。

若者と日々接していて感じるのは、私たち大人の想像以上に回復力が高いということです。現在、D×Pではコロナ禍で経済的に困窮する若者に、食糧支援や現金給付を実施しています。アルバイトのシフトが減って金銭的に苦しく、親にも頼れないなどと、大変な状況にいる10代からの声がたくさん寄せられています。しかし、ほんの少し支援するだけでも、彼らは自力で就職先を見つけたり、バイトリーダーになって時給を上げたりと、活路を見いだしていくんです。こんな状況下でも自分で生活費を稼ぎ、学費を払っている子たちの姿に、こちらが日々学ばせてもらっています。

「不登校」や「引きこもり」と呼ばれ、世間から見るとネガティブなイメージを持たれるかもしれません。でも、適切な支援をして一人一人の良さを引き出していけば、彼らは社会的に活躍できる存在なのです。子供の将来は大人が予測できないものだと認識しておかないと、子供たちの本来の良さを引き出すことはできないのではないでしょうか。

とても難しいですね。学校現場で奮闘されている先生を否定するわけではなく、今の教育行政全体の仕組みとして、一人一人に合った教育を学校で実現させるのは、難しいのではないでしょうか。そもそも「進学」か「就職」かの二択だけの進路指導は、限界にきているように思います。

さらに、子供たちが抱える課題も多様化しています。例えば「不登校」と一口に言っても、その背景にはいじめやLGBT、ヤングケアラーなど、さまざまな事情が絡んでいます。昨今注目されているヤングケアラーは、ようやく厚労省や自治体が実態調査に乗り出しました。D×Pには以前から、当事者の子供から相談が寄せられていました。その中にはもっと早い段階で身近な大人から支援を受けられていれば、教育の機会を奪われず、将来も大きく変わっていたのではないかと感じるケースも少なくありません。

学校だけに全てを任せることには無理があると考えています。教員の多忙化対策も大切な課題ですし、福祉の領域など専門分野外を教員がケアするのは難しいことです。

最近、私たちが運営しているオンライン相談の「ユキサキチャット」の利用者を見ていると、スクールソーシャルワーカー(SSW)から紹介されたという人が増えてきました。そこから緊急性の高い事例が明らかになって、食糧支援や現金給付につながり、高校生の命が守られたケースもあります。

その意味でも、先生方が課題を抱えた児童生徒と出会ったとき、すぐに相談できる仕組みづくりが改善策の一つになるのではないでしょうか。専門機関やSSWなど、民間も含めた外部が学校と連携できる体制をより整えなければならないと、このコロナ禍でつくづく思いました。

私が教育に関わり始めて、10年弱がたちます。高校卒業後に経験したイラク人質事件の影響で、帰国後はバッシングや誹謗中傷に遭い、私自身も精神的に追い詰められて対人恐怖症になり、社会から離れていた時期があります。でも、友人をはじめとした信頼できる人との出会いのおかげで、大学にも入学しましたし、卒業後は商社でサラリーマンも経験しました。

そんな経験もあり、自分と似た境遇の子供たちのために何かしたいと考え、教育に携わり始めました。団体設立からもうすぐ10年を迎え、スタッフは20人を超えて、これまでに700人以上の方がボランティアとして登録しています。

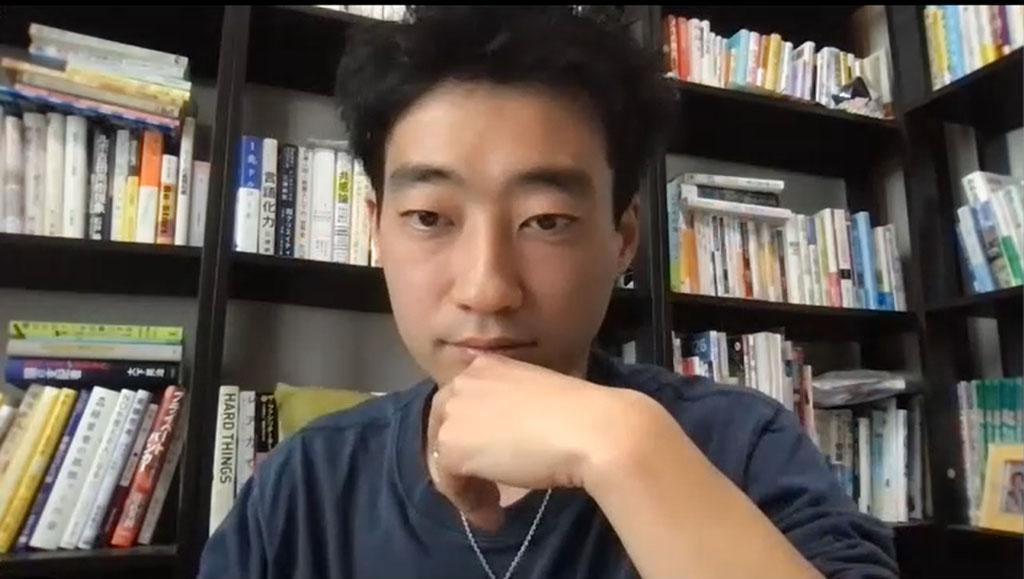

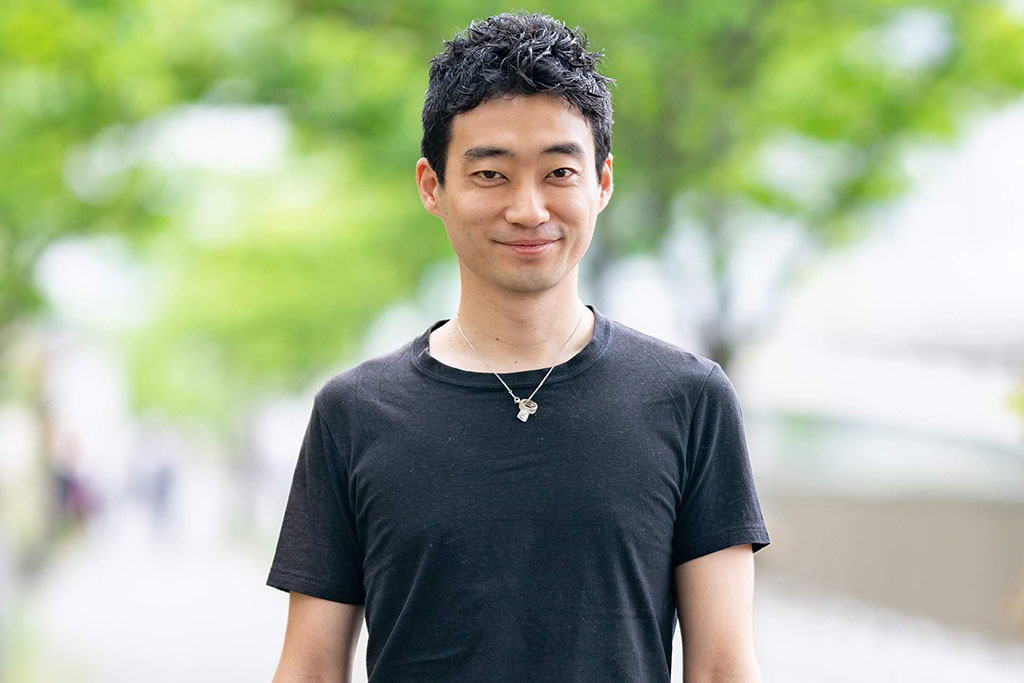

今井紀明(いまい・のりあき) 認定NPO法人D×P(ディーピー)理事長。高校生のとき、イラクの子供たちのために医療支援NGOを設立。その活動のために、当時、紛争地域だったイラクへ渡航。その際、現地の武装勢力に人質として拘束され、帰国後「自己責任」の言葉のもと、日本社会から大きなバッシングを受ける。結果、対人恐怖症になるも、大学進学後、友人らに支えられ復帰。偶然、通信制高校の教師から通信制高校の生徒が抱える課題を知る。親や教師から否定された経験を持つ生徒たちと自身のバッシングされた経験が重なり、2012年にNPO法人D×Pを設立。オフライン(学校現場)とオンラインで生きづらさを抱えた若者に「つながる場」を届ける若者支援コミュニティーを作っており、寄付も募っている。