課題など簡単にみつからなくて当たり前。とはいえ、ただじっと座って考えていても、何も浮かばない。まずは、実際に歩いてみたり、なんとなくの思いつきを気楽に語ってみたりする。そのうちに、追い掛けてみたいことが浮かんでくる。

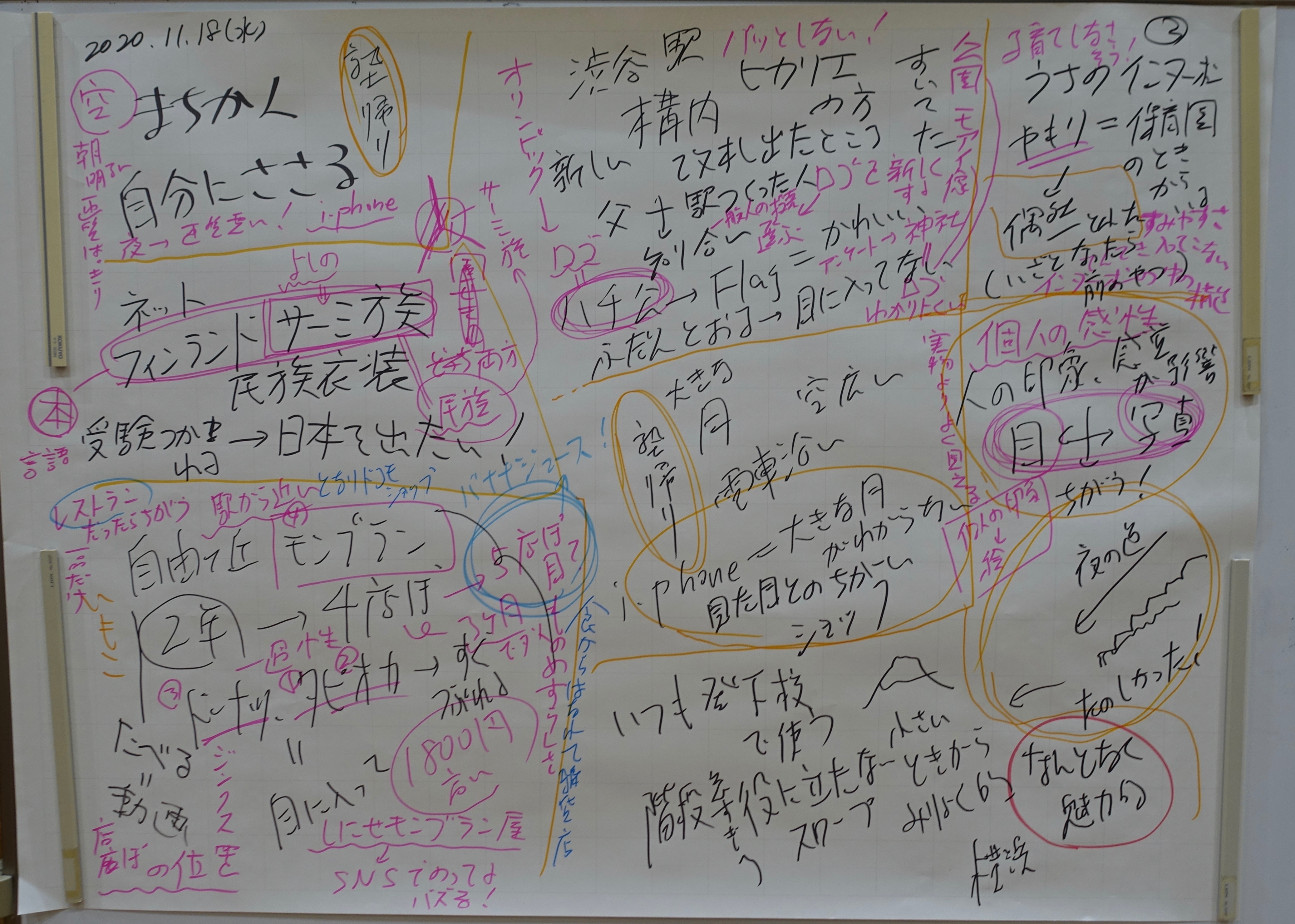

その際、語ったこと、思いついたことはどんなに些細なことでも、模造紙あるいはデジタルデバイスに記録しておくことを忘れてはならない。私はこうした記録を「メタメタマップ」と呼んでいる。生徒たちの語りは教師である私が模造紙に書き留め、子供たちには自由に語り合ってもらう。教師はひたすら、子供たちの発言を書き留める。面白いのは、語り合う場の中心にこのマップがあることで、子供たちはおのずとこのマップを見ながら建設的に対話を進めることだ。

こうして出来上がった模造紙が、発見のネタとなる。マップは雑然としていて、整理されていない。見た目がメタメタなので、「メタメタマップ」と名付けた。マップは、教室内に掲示したり、デジタルデータで共有ドキュメントとして保存したりする。子供たちはこれをもとに、各自でマップを書く。その場合はA3またはA4の紙に書く。その際も、さらに気になったことや思いついたことがあれば、雑然と書き残せばよい。

これもまた共有ドキュメントとして保存し、お互いのマップを見てフィードバックし合えるようにする。こうして他の人の目が加わるから「目他」。そこからさらに多くの発想の芽が生まれるから「芽多」。さらには、マップを「メタ」的に俯瞰して眺め、思いつきを深め、抽象化してゆく。そうして「目他」で「芽多」で「メタ」に眺めるマップとして機能する。

マップを作るときに大事なのは、きれいに分類し、まとめようとしないことだ。思いつきやそれに関連してネットや本で調べたこと、誰かから聞いたことなどをひたすら、何でも書き残しておけばよい。こうして「雑」を集め続けてゆくと、「雑」同士がつながって、これまで思いつかなかった面白い見方がおのずと生まれてくる。

ともすると、「どう調べて、どうまとめるか」の手法を教えることが探究の学びだと思われがちだ。もちろん、それはそれで大事なことで、学ぶ必要がある。しかし、まとめる上で必要な素材が豊かに集まっていなければ、面白い発想は生まれない。雑を集積し、面白仮説が生まれる苗床こそが「メタメタマップ」なのである。